本コラムは過去に弊社が開催した無料セミナーのうち、特にお客さまからの満足度が高いものをコラムにしています。現在受付中のセミナーは以下より確認してください。

研修・セミナー情報|BMLフード・サイエンス

1.検便検査の必要性について

検便検査はどうして必要なのでしょうか。その理由は2つあります。

(1)健康保菌者の確認

1つ目は健康保菌者の確認です。健康保菌者とは病原菌を保有、感染していても全く症状を示さない人を指します。健康保菌者は自身の健康状態には影響がありませんが病原菌を体内に保有しているため、調理に従事した際には食品に病原菌が付着し、それを別の人が食べることで食中毒事故が発生するリスクがあります。

(2)食中毒事故が発生した際の追跡

2つ目は食中毒事故が発生した際の追跡のためです。万が一食中毒事故が発生した際、原因は様々考えられますが健康保菌者を要因とする食中毒事故も考えられます。 原因調査のため検便検査が行われ、原因が従業員にあると特定された場合はどうなるでしょうか。原因となってしまった従業員にその事実が伝わると、自身が食中毒事故を起こしてしまったと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。そのため食中毒事故が起こる前に健康保菌者を見つけることは、食中毒事故を未然に予防することと共に、従業員の心を守るためにも必要なことです。

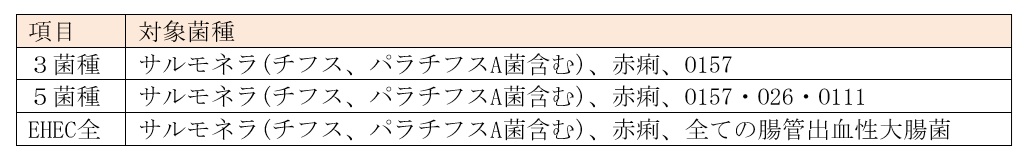

2.各業界の実施状況と検査項目

一般的に、検便検査の検査項目は、腸内細菌検査とノロウイルス検査に分けられます。 弊社の腸内細菌検査はサルモネラ(チフス、パラチフスA菌含む)、赤痢、EHECO157を確認する項目(3菌種)、3菌種に加えてEHECO26、O111も含めて検査をする項目(5菌種)、最後にサルモネラ、赤痢に加え全ての腸管出血性大腸菌を確認する項目(EHEC全)があります。

各業界の実施状況として、あくまで目安ではあるものの小売業界は年6回以上、外食業界は年2回~6回以上、商業施設は年4回以上の頻度で行っています。給食施設は年16回以上の頻度での検査に加え、必要に応じてノロウイルス検査を追加で行っています。また水道業者は年2回以上の検便検査を行っています。他にも海外に拠点があるなど、海外渡航者については腸炎ビブリオ、コレラ、カンピロバクターなどの検査も実施します。

3.検査頻度の考え方

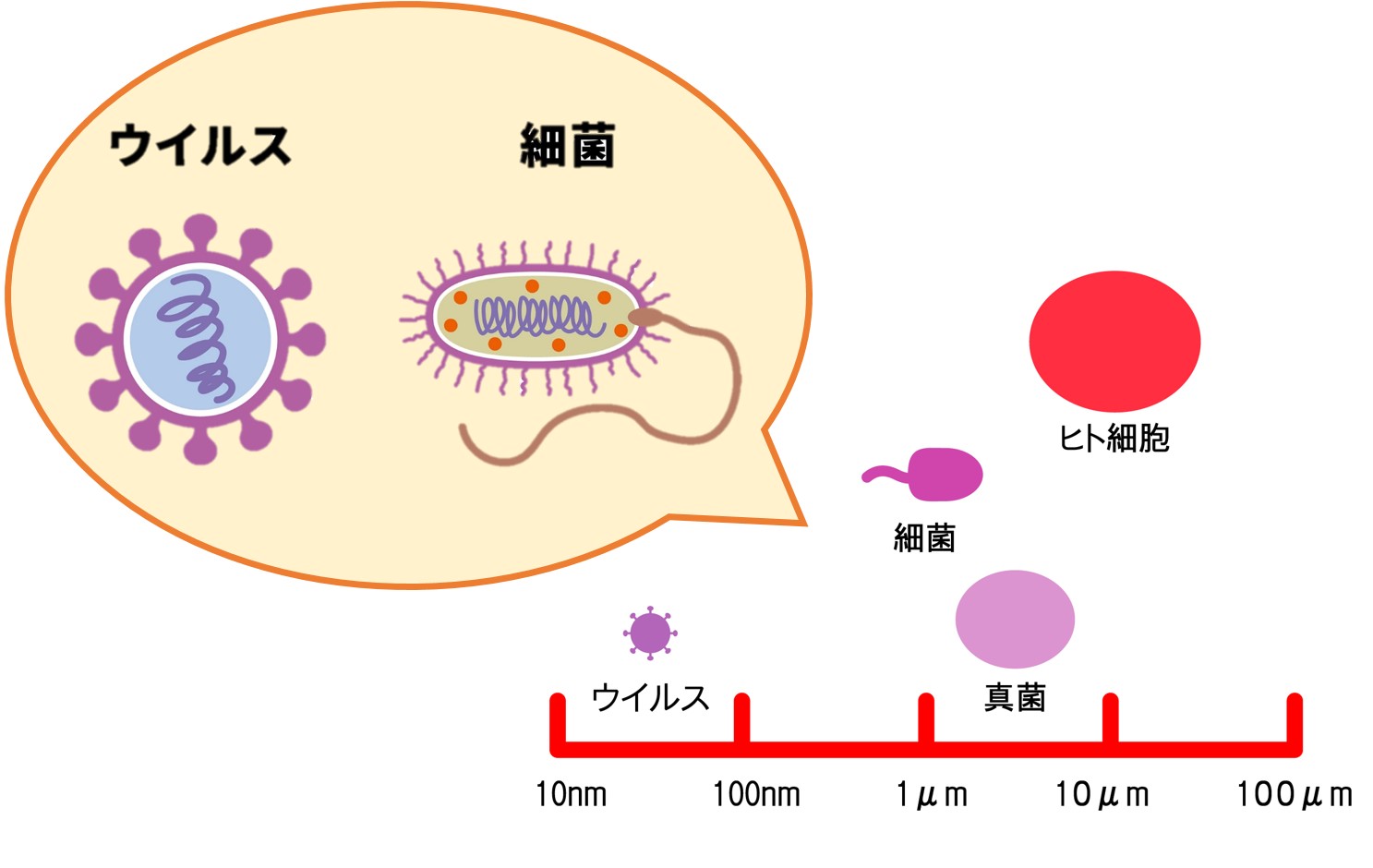

検便の検査対象となる腸内細菌やウイルスの感染経路の1つとして経口感染が挙げられます。食事は毎日とるため、その度に感染する可能性があります。

例として、検便を6ヶ月ごとに実施する場合、検便を実施しない6ヶ月間はリスクのある期間が続きます。一方で毎月1回ずつ検便を実施した場合、リスクのある期間は短くなり、より安全といえます。

(1)検便の陽性者の割合

検便検査の陽性者は平均して0.03~0.08%程度(1万人に3~8人程度)と1%未満です。 しかし検便を実施しなかった人が陽性だった場合、気付かぬうちに食品汚染や事故の一因となる可能性があります。このリスクを減らすためには検便検査は非常に重要な手段となります。

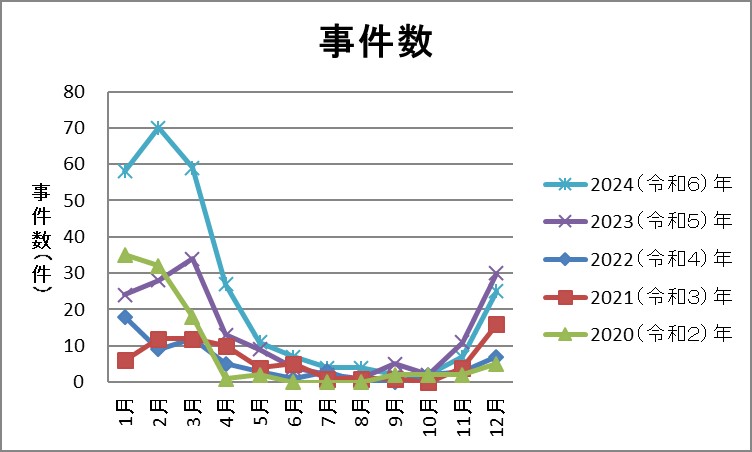

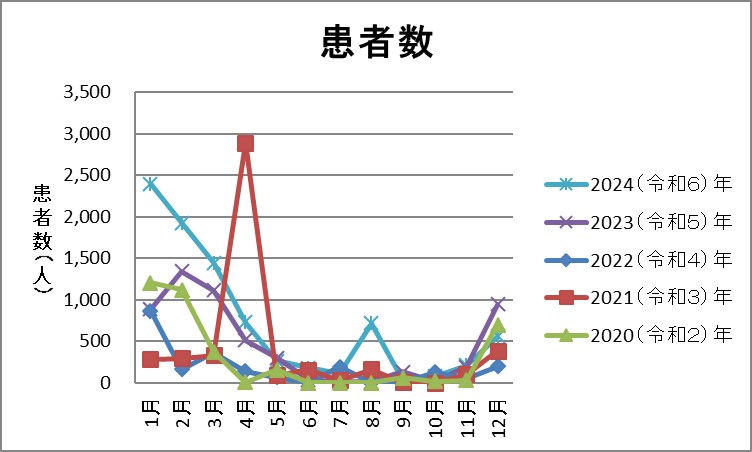

(2)ノロウイルス発生状況

ノロウイルスの陽性者は1年を通じて認められますが、11月頃から発生件数が増加し、1月頃が発生のピークになります。そのためノロウイルスの検便検査は冬期に実施されることが多いです。

※厚生労働省ホームページより(ノロウイルスに関するQ&A|厚生労働省)

4.陽性時の対応と対策

(1)サルモネラ陽性時(チフス・パラチフスを除く)

サルモネラの陽性判定が出た場合、対象者は調理や製造の仕事から離し、医療機関を受診してください。このとき速報などの報告書のコピーを本人に渡すことが望ましいです。必要に応じて抗生剤が処方されるため服用してください。その後再検査を実施して陰性であれば職場復帰が可能となります。

職場復帰の基準として1回の陰性判定だけで復帰とはせず、2回連続で陰性が確認できたことを条件として復帰するとルール付けしている職場もあります。

(2)腸管出血性大腸菌(O157等)、赤痢、チフス、パラチフス陽性時

腸管出血性大腸菌(O157等)、赤痢、チフス、パラチフスの陽性判定が出た場合、調理や製造等の仕事から離し、医療機関を受診し医師の指示を受けてください。医療機関からは抗生剤が処方されますので服用してください。

またこれらの菌種は感染症法で3類感染症に指定されており、医療機関から直ちに保健所に報告されます。その後自宅待機を行ってください。(医療機関、保健所の指示があればそれに従ってください)。抗生剤服用終了後、再検査を行い結果陰性判定であれば職場復帰が可能になります。

(3)ノロウイルス陽性時

ノロウイルスが陽性になった際は直ちに自宅待機をさせて必要に応じて医療機関を受診してください。ウイルスの排出は1週間程度続くと言われているため、再検査のタイミングはおよそ1週間後が妥当と考えられます。

ただしノロウイルスがすぐに陰性になる事は稀なため再検査のタイミングは特に決まりはありません。再検査の結果が陽性の場合は、ノロウイルスの排出が終わるまで自宅待機を継続させ、陰性判定が出れば職場復帰が可能となります。 ただし職場によっては複数回の陰性結果を確認して復帰とする場合もあるため、職場のルールを確認してください。

関連コラム:検便陽性者が出た時の対処法とは?飲食店のための対応ガイドライン

検便検査を行った際に検便陽性者が出たらどうしたらいいのでしょうか?本コラムでは、検便陽性者が出た際の対応方法についてご紹介します。

関連コラム:検便で陽性結果が出た時の対応

食品取扱業務では、従業員の検便結果が重要な安全管理の一環となります。では、検便で陽性結果が出た場合、どのように対応すればよいのでしょうか。本コラムでは、陽性が確認された場合の対応手順と注意点について詳しく解説します。

(4)対策できること

これまで腸内細菌やウイルスの感染リスク、脅威について触れましたが、陽性となるリスクを減らすために日々対策出来ることの例として2つ紹介します。

手洗い

日々の対策1つ目は手洗いです。感染源となる細菌やウイルスは食品だけでなく土、地面、人、動物の皮膚や毛などにも付着しています。これらに触れた手で食事をすることで感染してしまうこともあるため適当な頻度で正しく手洗いをすることが一番大切です。

関連コラム:手洗いの重要性

手洗いはなぜ大切なのでしょうか。私たちの生活環境には目に見えない無数の微生物が潜んでいます。これらの菌は手に付着し、そこから食品に混入することで食中毒を引き起こす可能性があるのです。本コラムでは、手洗いの重要性について説明します。

食事

日々の対策2つ目は食事です。肉や卵はよく火を通す、生食を避ける、消費期限の確認などは対策の一つとしてあげられます。これ以外にも厨房や製造ライン等における動線やトイレといった環境にも感染リスクは潜んでいます。

動線や環境における感染リスクは専門的な知見が必要なところもあるため、検便検査と合わせて弊社の食品衛生コンサルタントに是非ご相談ください。

5.BMLフード・サイエンスの検査体制

弊社の検査体制についてご紹介します。

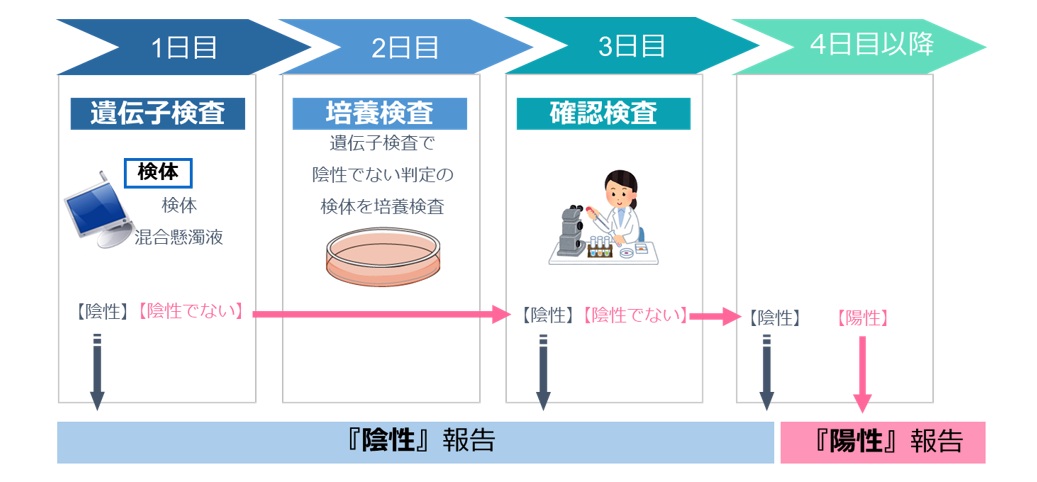

(1)正確・大量・迅速な検査

弊社の検便検査は機械化・自動化が進んでいるため正確、大量、迅速な結果報告等、高品質なサービスが提供可能となっています。検便検査の基本の流れは検体を受付後、遺伝子検査を行います。その後、遺伝子検査陽性の場合は培養検査・確認検査を行ったのち検査結果を報告します。

検査結果が陰性の場合は最短で受付日当日に結果報告が可能です。

(2)便利なサービス

弊社のWeb報告サービスは、Webによってリアルタイムに検査の状況や結果の確認が可能です。他にも検査情報の通知設定もでき、例えば判定不能検体(便がとられていない、あるいは非常に少量のため検査に適さない検体)があった際にメールで通知が届きます。 またスマートフォンでもWeb報告サービスを使用できるため、いつでもどこでも結果を確認することができます。

(3)全国拠点での全国サポート

弊社の検便検査をはじめとした食品衛生関連サービスは各主要都市に拠点を構えており、全国ネットでお客様、ひいては消費者の皆様の食の安全をサポートしています。検便をはじめとした衛生管理についてお困りの際は是非ご相談いただければ幸いです。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:飲食店を開業したら~検便検査(腸内細菌検査)はどこで受けたらいいの?~

検便検査はどこで受けたらいいのでしょうか?本コラムでは、検便検査ができる代表的な依頼先とその特徴についてご紹介します。

こちらのコラムは 検査本部 腸内細菌グループ が担当いたしました。

検査本部では全国4か所の検査拠点にて腸内細菌検査、食品微生物検査、食品理化学検査サービスの提供を行っています。 国内最大級の検体処理数の腸内細菌検査をはじめ、お客さまのニーズに応じた迅速・正確な検査の実施により、お客さまに信頼され、選ばれるサービスの提供を行っています。