私たちが普段口にする食品には、五感で察知できず、それでいて体調や健康状態に悪影響を与えるような「見えない危険性」が潜んでいることがあります。「見えない危険性」の1つにはヒスタミンによる食中毒が挙げられます。ヒスタミン食中毒について聞いたことはあるものの、そのメカニズム等、なぜ起こるかを知らない人も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、食品衛生において重要な指標とされる「ヒスタミン」について解説します。

1.ヒスタミンとは?

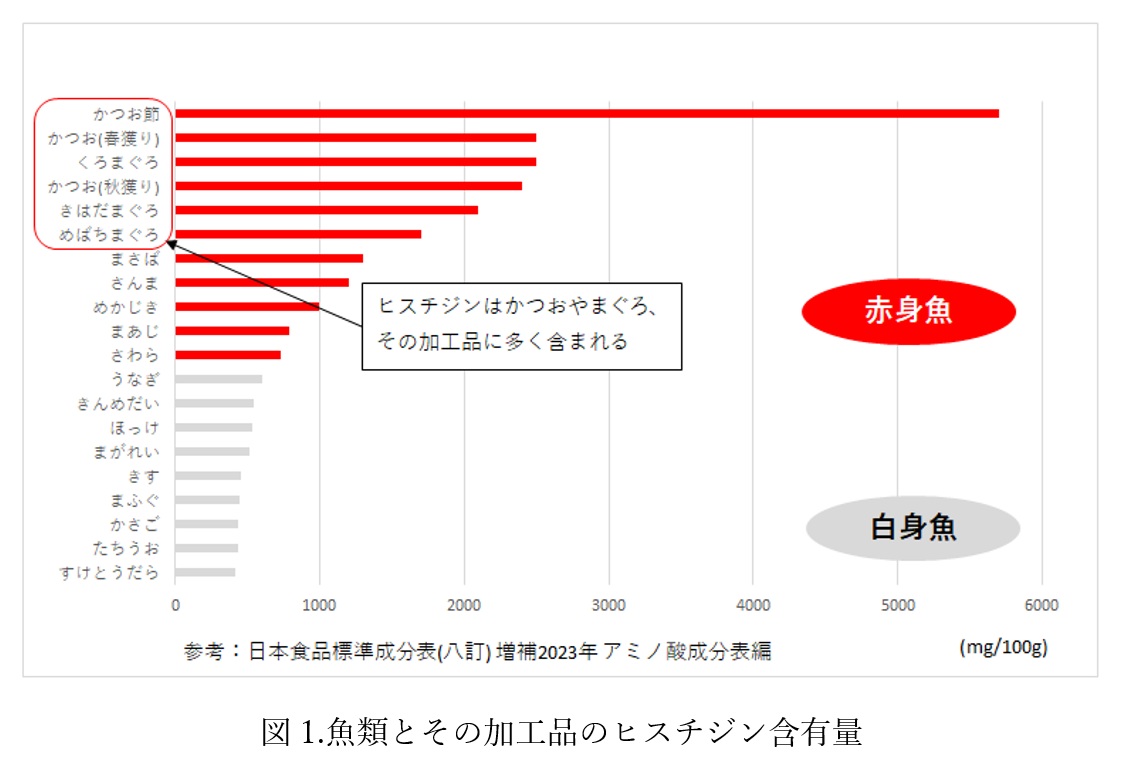

ヒスタミンとは、主に魚類(特にかつおやまぐろなどの赤身魚)に含まれる「ヒスチジン」というアミノ酸が、細菌のはたらきによって分解されてできる物質です。ヒスタミンは本来、体の中で神経伝達や免疫反応に関わる物質ですが、これを多量に含んだ魚やその加工品を食べると、じんましん、舌のしびれ、顔面の紅潮、吐き気などアレルギーに似た症状が引き起こされます(ヒスタミン食中毒)。ヒスチジンを多く含む魚類が原因となることが多く、加熱調理によっても毒性が失われないという特徴があるため、焼き物や揚げ物等、加熱済みの食品でも食中毒のリスクがあります。また、ヒスタミンそのものは食品の味やにおい、見た目を変化させないという特徴もあるため、食事の際に食中毒の危険を察知しにくいことも知られています。

2.食品に生じる変化とヒスタミンの発生

わたしたちが日々食べている生鮮食品、加工食品は、ある程度の時間が経つと「不快な臭いがする」、「糸を引いたり粘り気が出たりする」、「味が変わる」といった変化を起こします。これがいわゆる「劣化」や「腐敗」と呼ばれるものです。これら変化は主に細菌による分解と、酵素の作用による化学反応が原因となって起こり、ヒスタミンの発生にも深い関わりがあります。

細菌による分解

食品に含まれる含窒素化合物(元素として窒素を含む化合物)として、タンパク質、ポリペプチド、アミノ酸等があります。これらが細菌によって分解されていき、アンモニアやトリメチルアミン、ジメチルアミンといった化合物が生成され、魚特有の生臭さや不快なにおいの原因となっています。

酵素の作用による化学反応

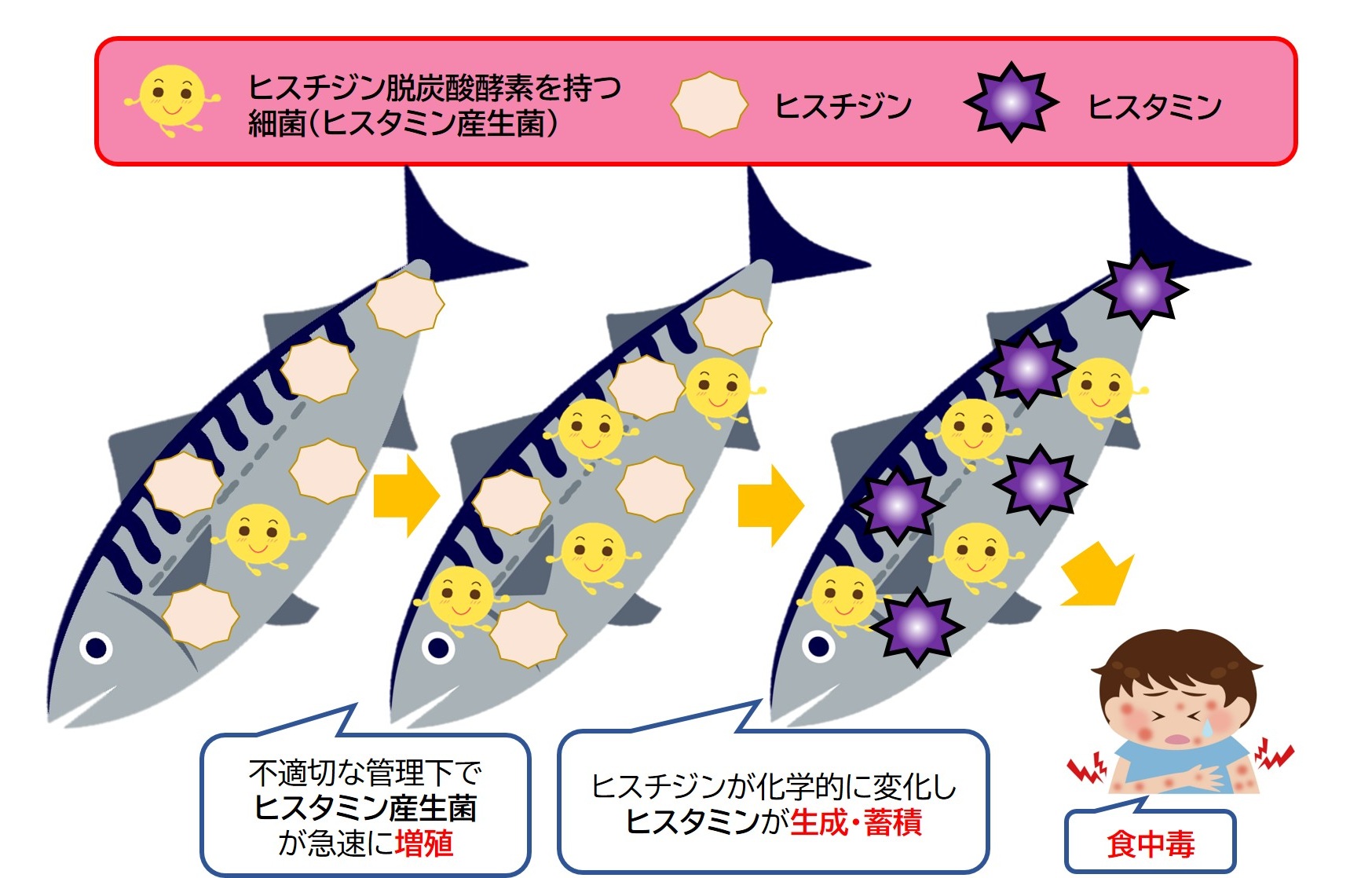

ヒスタミンは、ヒスチジン脱炭酸酵素(ヒスチジンをヒスタミンに変える反応を促進させる酵素)を持つ細菌のはたらきにより、魚に含まれるアミノ酸の「ヒスチジン」が化学的に変化することで生成されます。ヒスタミン生成に関わる代表的な細菌(ヒスタミン産生菌)には、モルガン菌(Morganella morganii )等が知られています。こういった細菌は、調理前の魚を長時間常温に放置する等の不適切な管理下で急速に増殖し、食品中にヒスタミンを蓄積してしまいます。

食品の変化は味、におい、見た目だけで分かるものばかりではありません。一見問題なく見える食品でも、前述したヒスタミンの「味やにおい、見た目を変えない」という特徴により、劣化や腐敗の程度を客観的に判断できない、つまり「見えない危険性」が潜んでいる場合があります。

食品が既に劣化や腐敗していることが分かれば、その食品を使用しない・食べない等の対処をすることもできますが、ヒスタミンは味やにおい、見た目を変化させないため、気付かずに口にしてしまうリスクがあります。

3.食品の劣化・腐敗を防ぐための予防策

ヒスタミンの発生には食品の劣化が関わるため、食品を劣化させない、腐敗させないための予防策を講じることが何よりも重要です。これを踏まえて、消費者としての視点では次の(1)および(2)、事業者としての視点では(3)について、十分に注意をしましょう。

(1)適切な保存条件を維持する

魚は購入後、すぐに冷蔵または冷凍し、ヒスタミン産生菌の増殖と、その酵素によるヒスタミン生成を抑えることが重要です。自分で釣った魚も、速やかにクーラーボックス等で冷却しましょう。さらに、解凍や加工の段階においても可能な限り低温を保ち、口にするまでの常温放置時間を最小限にすることが望まれます。

(2)鮮度が低下したおそれのある食品は食べない

ヒスタミンは調理時の加熱で分解されない特徴があります。加えて、ヒスタミンが食品中で増加しても味やにおいは変化しないため、これもヒスタミンによる食品の汚染を察知しにくい原因となっています。ただし、ヒスタミンを高濃度に含む食品を口にすると、くちびるや舌先に「ピリピリ」とした刺激を感じることがあるため、そういった場合は食べるのを止め、食品は処分しましょう。

(3)信頼できる原材料の製造元を選定する

実際の食中毒事例には以下のようなものがあります。

売れ残った商品(メガジキの味噌漬け)を10℃以上のショーケースに保管し、翌日販売したところ、商品を食べた消費者から頭痛や動悸が起きた、目や皮膚にかゆみが出たという届出があった。検査の結果、消費者が食べた商品からヒスタミン産生菌が検出された。

流水解凍した食品(ブリ)を使用して保育所の給食を作ったところ、これを食べた園児に顔面紅潮やじんましん等の症状が起きた。検査の結果、園児が食べた食品からヒスタミンが検出された。

引用:No.20001 比較的低濃度のヒスタミンによる食中毒事例 – H・CRISIS

社員食堂で提供された「イワシの蒲焼き」を食べた社員が、食事から20~30分後に吐き気、顔面紅潮、嘔吐、発疹等の症状を訴えた。検査の結果、社員が食べた「イワシの蒲焼き」とその原材料の「イワシの開き」からヒスタミンが検出された。

引用:No.732 社員食堂のイワシの蒲焼きによるヒスタミン中毒 – H・CRISIS

これらの事例では「最終的に口にする食品の調理・衛生管理工程が適切に行われていなかった可能性がある」という点についても考慮する必要があり、衛生管理を徹底していれば、未然に事故を防止できた可能性も考えられます。しかしながら、食品の提供を行う事業者は、自社の衛生管理だけでなく、原材料の仕入れ先の衛生管理状態についても把握する必要があります。適切な管理が行われていることの客観的確認方法として、原材料の第三者機関による検査を行うことも手段として考えられます。

関連コラム:ブランドの信頼性を守るには!?サプライヤーの評価って何をすればいい?

みなさんが商品を選択するように、工場でも、使う原材料やサービスを選択することで、【ブランドの信頼性】を守ることができます。本コラムでは、消費者のみなさんに信頼していただくブランド商品を製造するため、工場としてどのように購買先、外注先を選定する必要があるかをみていきます。

4.食品に含まれるヒスタミンを検査するには?

食品の中にヒスタミンが含まれているかどうか知る(=測定する)ための代表的な検査方法には、HPLC(高速液体クロマトグラフ)という分析装置を使用する方法と、イムノクロマトグラフィー法があります。

(1) HPLC(高速液体クロマトグラフ)法の場合

HPLCは、「食品などに含まれる成分を分離し、その量を測るための分析装置」です。非常に精度が高く、国が定める分析方法や研究分野でも広く使用されています。HPLCを利用する測定方法は食品衛生の分野において、正確な測定が求められる場面では欠かすことができません。

(2)イムノクロマトグラフィー法の場合

イムノクロマトグラフィーは、「抗原と抗体(抗原と結合するタンパク質)の反応」を利用した検出方法です。イムノクロマトグラフィー法は簡便ですぐに結果を得ることができます。成分の定量(どれくらいの量を含んでいるか)はできませんが、ある値より多い場合に確認することができる定性試験です(新型コロナやインフルエンザの簡易検査にも用いられる原理です)。

なお、現在の日本では食品中のヒスタミンについて、「ヒトに対する無毒性量」の明確な基準値は設けられていません。一方、諸外国等では食品に含まれるヒスタミンの上限値が定められている国・地域もあります。今後、日本においても食品衛生の観点から、基準値の整備が進められていくことが考えられます。

5.当社BFSでできること

当社では、今回ご紹介したヒスタミン検査を含め、添加物や栄養成分の検査、業務用厨房や食品工場の点検業務を行っております。ぜひお気軽にお問合せください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

6.おわりに

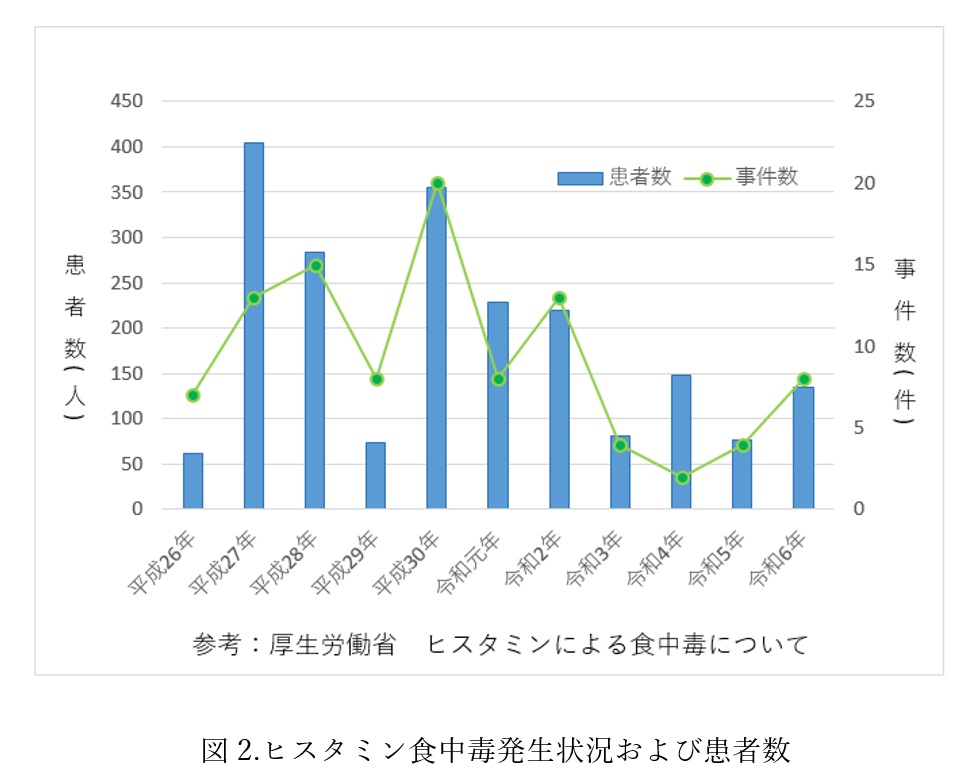

本コラムで取り上げたヒスタミンによる食中毒の症状は軽度で一過性とされることが多いものの、日本では魚介類の消費量が多いため、諸外国と比べて発症のリスクが高いと言われています。ヒスタミンの増加は目に見える食品の変化が起こる前でも進行するため、衛生管理が不十分な環境では、気付かない間に健康被害や品質劣化に繋がるリスクが高まっている危険性があります。

また、本コラムではヒスタミンについてピックアップしていますが、魚介類における重要な食中毒としては腸炎ビブリオも挙げられます。こちらも併せて気を付けましょう。安全で美味しい食品を消費者の方々に届けるためには、見た目やにおいだけに頼るのではなく、適切な検査と日常的な衛生管理の積み重ねを継続していくことが重要です。

関連コラム:腸炎ビブリオとは?感染してしまったらどうする? 〜軽い症状でも油断禁物!飲食店が知っておきたい対策〜

本コラムでは、腸炎ビブリオの特徴や感染時の症状、感染経路、対策を解説いたします。また、飲食店・食品事業者として知っておきたい、食中毒を起こした可能性がある場合の対応についてもご紹介します。

関連コラム:食中毒は菌やウィルスだけじゃない!実は多いアニサキスによる食中毒

実は寄生虫を摂取することで起きる症状も食中毒のひとつです。その中でも特に多いのがアニサキスによる食中毒です。本コラムでは、アニサキス食中毒の特徴やその対策について説明します。

こちらのコラムは 検査本部 理化学グループ が担当いたしました。

検査本部では全国4か所の検査拠点にて腸内細菌検査、食品微生物検査、食品理化学検査サービスの提供を行っています。 国内最大級の検体処理数の腸内細菌検査をはじめ、お客さまのニーズに応じた迅速・正確な検査の実施により、お客さまに信頼され、選ばれるサービスの提供を行っています。

![[2026/4/24開催]教育を現場の行動に繋げる工夫~教育コンテンツ作成者から“伝わる”教育方法をご紹介~ (録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260424seminar1.jpg)

![[2026/4/17開催]手洗いシンクの必要性と重要性(録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260417seminar.jpg)

![[2026/4/9開催]身だしなみの重要性(録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260409seminar.jpg)