検便検査を行った際に検便陽性者が出たらどうしたらいいのでしょうか?

本コラムでは、検便陽性者が出た際の対応方法についてご紹介します。

1.検便陽性とは?まず知るべき基礎知識

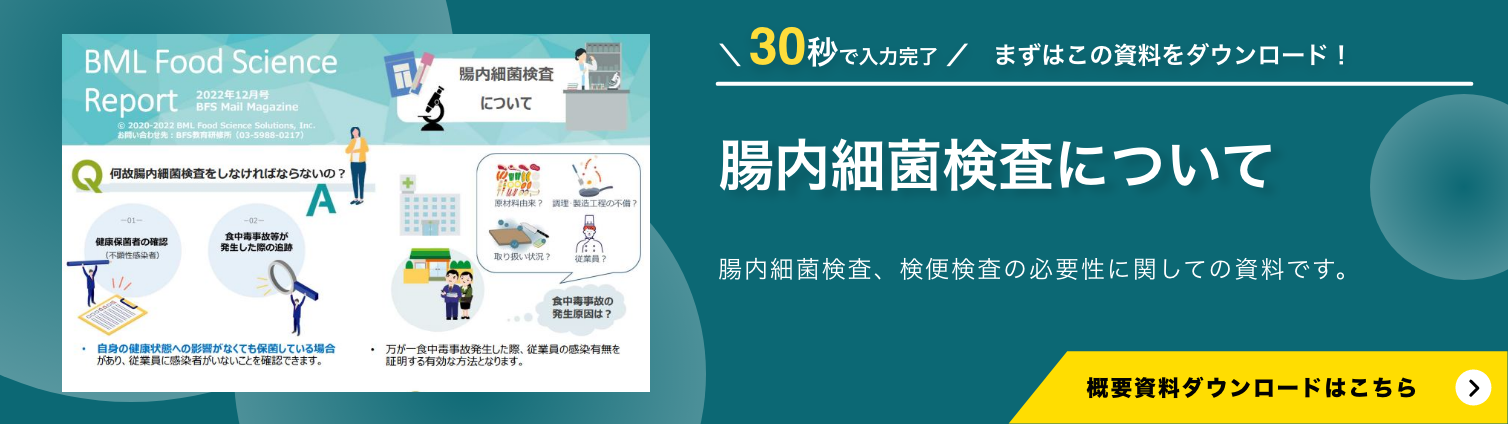

検便検査とはそもそもなぜ行い、どういった菌が陽性となった場合に検便陽性となるのでしょうか。

(1)検便検査の目的と検査項目

検便検査の主な目的としては次の二つが挙げられます。

1. 健康保菌者の有無の確認

健康保菌者とは食中毒菌に感染していても全く症状を示さない人を指します。

本人は健康だとしても菌を排出しています。そのため健康保菌者が食材を取り扱うと食材や料理に食中毒菌を付着させ、食中毒に繋がるリスクが高くなります。また症状を有する保菌者に比べ、自身の健康状態に影響がないため、自覚せずに感染を広めてしまい、より被害が拡大してしまう傾向があります。

そこで、こうした健康保菌者が調理従事者に含まれていないか確認するために、定期的に検便検査を実施する必要があります。

2. 食中毒事故発生時の原因の追跡

食中毒事故が発生した際、保健所では原因を調査します。

主な原因として、食材に由来するもの、調理工程の不備、厨房などの調理環境、また調理器具の取り扱い状況など、モノに由来するもの、そして最後にヒト、つまり従業員に由来するものがあります。

食中毒事故の原因調査の過程で、検便の定期的な実施の記録を提示できることは、事故発生時に従業員が感染していなかったことを客観的に示し、従業員や店舗を守る防衛手段となります。仮に、定期的な検便検査を行っておらず、記録の提示ができないとなると店舗の衛生管理体制のみならず企業・団体の責任が問われます。

(2)検便陽性が示す意味と主な菌種

検便陽性の結果が出た場合は、陽性者の就業制限はもちろんのこと、菌種によっては保健所への報告義務が発生します。検便検査の対象菌種としては以下のものが挙げられます。

サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフスA菌を除く)、腸管出血性大腸菌(O157等)、赤痢菌、チフス菌・パラチフスA菌、ノロウイルス(正確には菌ではない)

2.検便陽性時の基本対応フロー

それでは、検便陽性が出た場合はどのような対応となるのでしょうか。

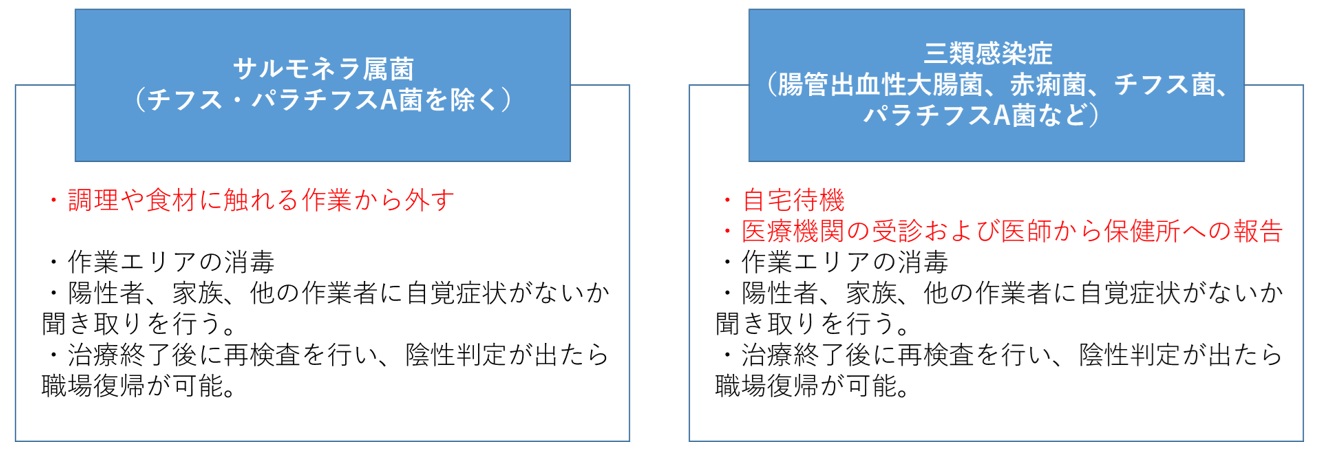

サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフスA菌を除く)が陽性となった場合の流れを例にしてみましょう。

(1)陽性者への就業制限

担当者は陽性結果を本人に伝え、直ちに調理や食材に触れる作業から外します。その際、報告書などが手元にあるようでしたら本人にコピーをお渡しすることをおすすめします。

また、作業していたエリアの消毒、および陽性者、家族、他の作業者に自覚症状がないか聞き取りを行ってください。

(2)再検査と復帰条件

治療終了後に再検査を行い、陰性判定が出たら職場復帰が可能です。

1回の陰性判定だけでは復帰とせず、2回連続で陰性となって復帰すると決められている職場もあるので、職場のルールに従ってください。

3.菌種別の対応方法

サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフスA菌を除く)が陽性となった場合を見てきましたが、以下の検査項目が陽性になった場合は特に要注意です。

(1)腸管出血性大腸菌、赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌など高リスク菌の対応

O157、O26、O111を代表とする腸管出血性大腸菌、赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌は感染症法で三類感染症に分類され、感染症予防法(第18条)により就業制限の対象となる菌です。

これらが陽性となった場合は、自宅待機等の就業制限に加え、医療機関を受診する必要があります。またその際に、医師から保健所への報告が義務付けられており、感染拡大防止のためにも迅速な対応が求められます。

(2)ノロウイルス陽性時の対応

ノロウイルスは、主に二枚貝から感染し、陽性者は一年を通して発生していますが、冬季に増加するため、この時期は特に注意が必要です。また、感染力が強く10個~100個程度のウイルス量で感染するため二次汚染が多いのが特徴です。

ノロウイルスが陽性となった場合は、直ちに自宅待機となります。また、必要に応じて医療機関を受診しましょう。

ノロウイルスの排出は症状が消失しても続くため、1週間を目安に再検査を行い、陰性判定が出たら職場復帰が可能となります。 1回の陰性判定だけでは復帰とせず、複数回陰性となって復帰すると決められている職場もあるので、職場のルールに従ってください。

(3)健康保菌者の場合の判断と措置

検便検査により陽性が判明した場合は、感染源となる可能性があります。無症状だとしても、医療機関を受診するようにしましょう。

また、陽性時にどのような対応を行ったかについては記録に残し、万が一食中毒事故が起きた際に原因を追跡できるようにしておきましょう。

4.飲食店が取るべき予防策

食中毒事故を引き起こしてしまわないために、飲食店はどのような予防策を取るべきなのでしょうか。その一例をご紹介します。

(1)定期的な検便体制の構築

実は食品衛生法においては検便検査を明確に義務付けているわけではありません。

しかし、食品衛生法施行規則において、「食品等取扱者の健康診断は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行うこと」とあり、「都道府県知事等から食品等取扱者について検便を受けるべき旨の指示があったときには、食品等取扱者に検便を受けるよう指示すること」とされています。

営業を行う店舗が所在する場所の自治体が検便検査の指示を出しているかどうか確認を行い、指示にしたがって検査項目や頻度を設定しましょう。また、指示がない自治体であっても、前述の通り食中毒の予防や有事の際の証拠のため、検便検査は有効な手段であり、多くの企業では自主的に検便検査を定期的に行っています。

食品衛生法とは別に、大量調理施設衛生管理マニュアルでは月1回以上(10月から3月にはノロウイルス検査を追加で実施)、学校給食衛生管理基準では毎月2回以上、水道法施行規則では6か月毎の実施と記載されています。これらのほか自治体で独自に推奨している場合もあるため、所轄の保健所等に相談の上、検査の実施頻度を決定することをお勧めします。

(2)スタッフ教育とマニュアル整備

検便検査を行っているからといって、食中毒事故を引き起こさないわけではありません。

提出した検便が規定の量採便ができていない場合や、検便陽性となった場合の対応を正しく行えていない場合には当然事故を引き起こすリスクがあります。

そのため、手洗いの正しい方法の周知というような日頃の衛生管理や食中毒事故が及ぼす影響についての教育を従業員に行うこと、それについてのマニュアルを整備することが衛生管理という観点で大切となっています。

関連コラム:手洗いの重要性

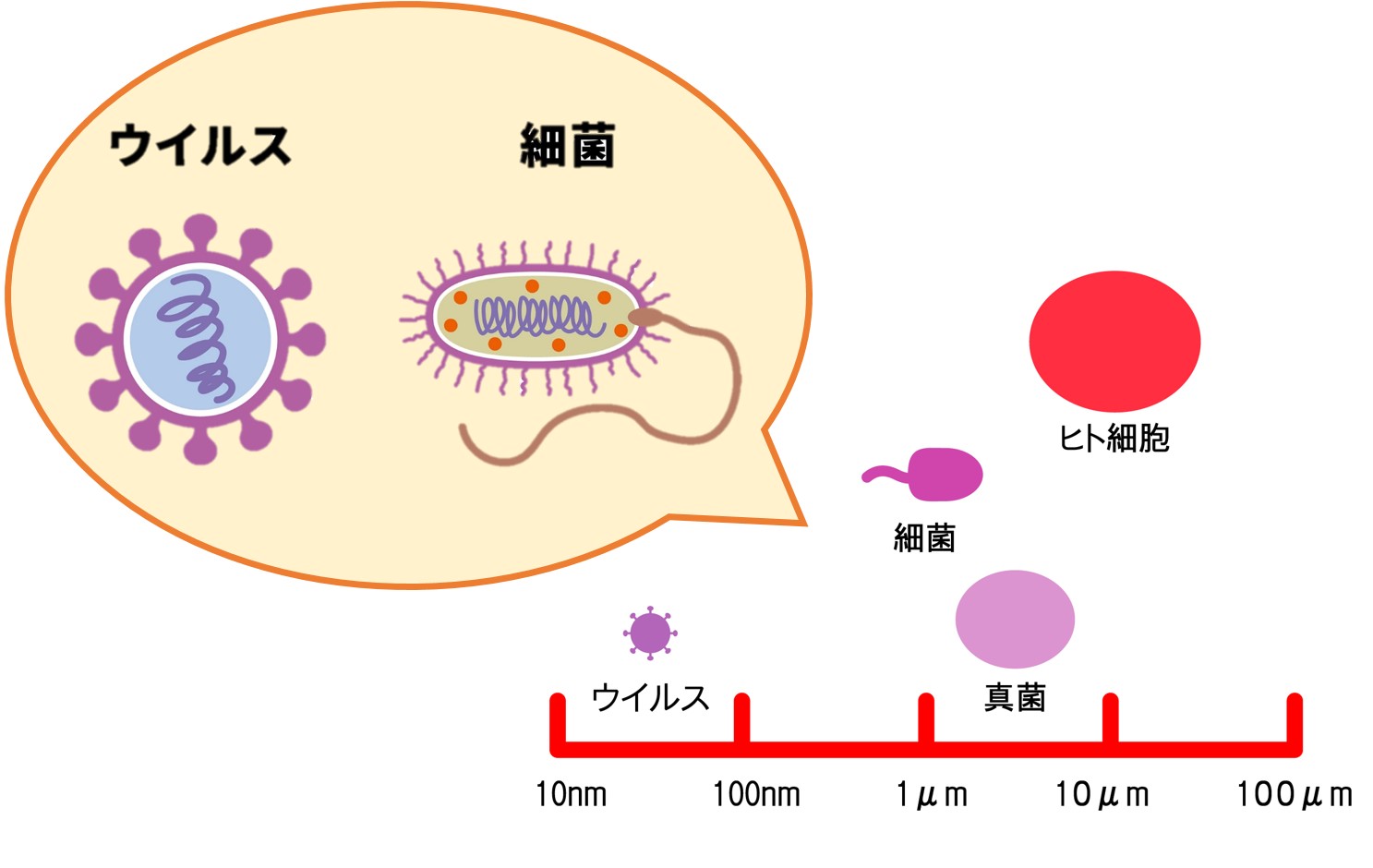

私たちの生活環境には目に見えない無数の微生物が潜んでいます。これらの菌は手に付着し、そこから食品に混入することで食中毒を引き起こす可能性があるのです。 本コラムでは、手洗い不足が原因で発生したブドウ球菌食中毒事例や正しい手洗い方法を紹介します。

(3)日常の衛生管理チェックポイント

食中毒事故を発生させないための飲食店における衛生管理のポイントとしては、大きく分けて三つあります。

一つ目は、「食材」です。

加工食品には、消費期限といった安全に喫食できる期限が定められていますが、仕込み品など期限が定められていないものに関しては、厨房管理者が自ら期限を設ける必要があります。期限が切れた食材の誤使用を防ぐために、定期的な棚卸を行うなどといった、食材の日付管理を行うことが大切です。

また、食材にはそれぞれ適切な温度条件があるので、正しい温度条件で保存・管理し、調理の際は、加熱不十分の食材を提供しないよう注意しましょう。

二つ目は、「調理器具」です。

普段使用している調理器具でも、汚れが落とし切れていない場合や、保管中に破損してしまうことがあります。使用する前に器具の衛生状態や破損の有無等の状態を確認することが大切です。

最後に、「従業員」です。

衛生の基本である手洗いですが、こちらが不十分な場合は、従業員の手を介して取り扱う食材も不衛生な状態となってしまいます。

また、従業員自身および身近な人に発熱や下痢の症状がある場合は、自身または周りで食中毒菌を発症している可能性があります。その状態で従事すると食材に食中毒菌が付着してしまう恐れがあります。

従業員の作業前後の手洗い・消毒が正しい手順で行われているか、そして従業員自身だけでなく、身近な人の体調に異変がないかも重要なチェックポイントと言えるでしょう。

5.まとめ|検便陽性対応で信頼される衛生管理体制を

検便陽性者が出た場合の対応、そして食中毒事故を引き起こさないための予防策についてご紹介しました。

(1)迅速な対応が信頼と安全を守る

検便陽性となった場合、食中毒事故を発生させないための対応を迅速に取ることがお客様からの信頼につながります。

(2)再発防止策の導入と継続的な対策の重要性

検便陽性者が出てしまった場合でも、予防策を導入し、それらを継続的に行っていくことが再発を防ぐために重要となります。

当社BMLフード・サイエンスでは検便検査はもちろん、検査で陽性になってしまった場合のご相談対応、食中毒の発生予防のための検査やコンサルティングのサービスを提供しています。お困りの際は、弊社の食品衛生コンサルタントにぜひご相談ください。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:検便、空のまま提出するとどうなる?~未採便の提出によるリスクについて説明します。~

本コラムでは、検便検査がなぜ重要なのかを解説し、便を採取せず空の容器を提出する未採便が招く潜在的なリスク、そして私たちBMLフード・サイエンスが提供する検査サービスが、どのように皆さんとお店の安心を支えているのかを詳しくご紹介します。

こちらのコラムは 検査本部 埼玉腸内細菌グループ 柴田 源 が担当いたしました。