魚介類、特に刺身など生のものを介して人に感染することが多い腸炎ビブリオ。本コラムでは、腸炎ビブリオの特徴や感染時の症状、感染経路、対策を解説いたします。また、飲食店・食品事業者として知っておきたい、食中毒を起こした可能性がある場合の対応についてもご紹介します。

1.腸炎ビブリオとは? 概要と特徴

(1)腸炎ビブリオの基本情報

腸炎ビブリオは、海水や汽水に生息する細菌で、特に夏場に多く見られます。魚介類、特に刺身や寿司などの生ものを介して人に感染することが多く、1950年に日本で初めて大規模な食中毒事例として報告されました。

この菌は、塩分を好み、真水に弱いという特徴があり、水温20℃以上で活発に増殖します。そのため、気温・水温が高くなる夏場を中心として暖かい時期に感染リスクが高まります。さらに、海水温15℃以上の好条件下では増殖スピードが極めて早い点にも注意が必要です。

(2)発症の原因や感染経路

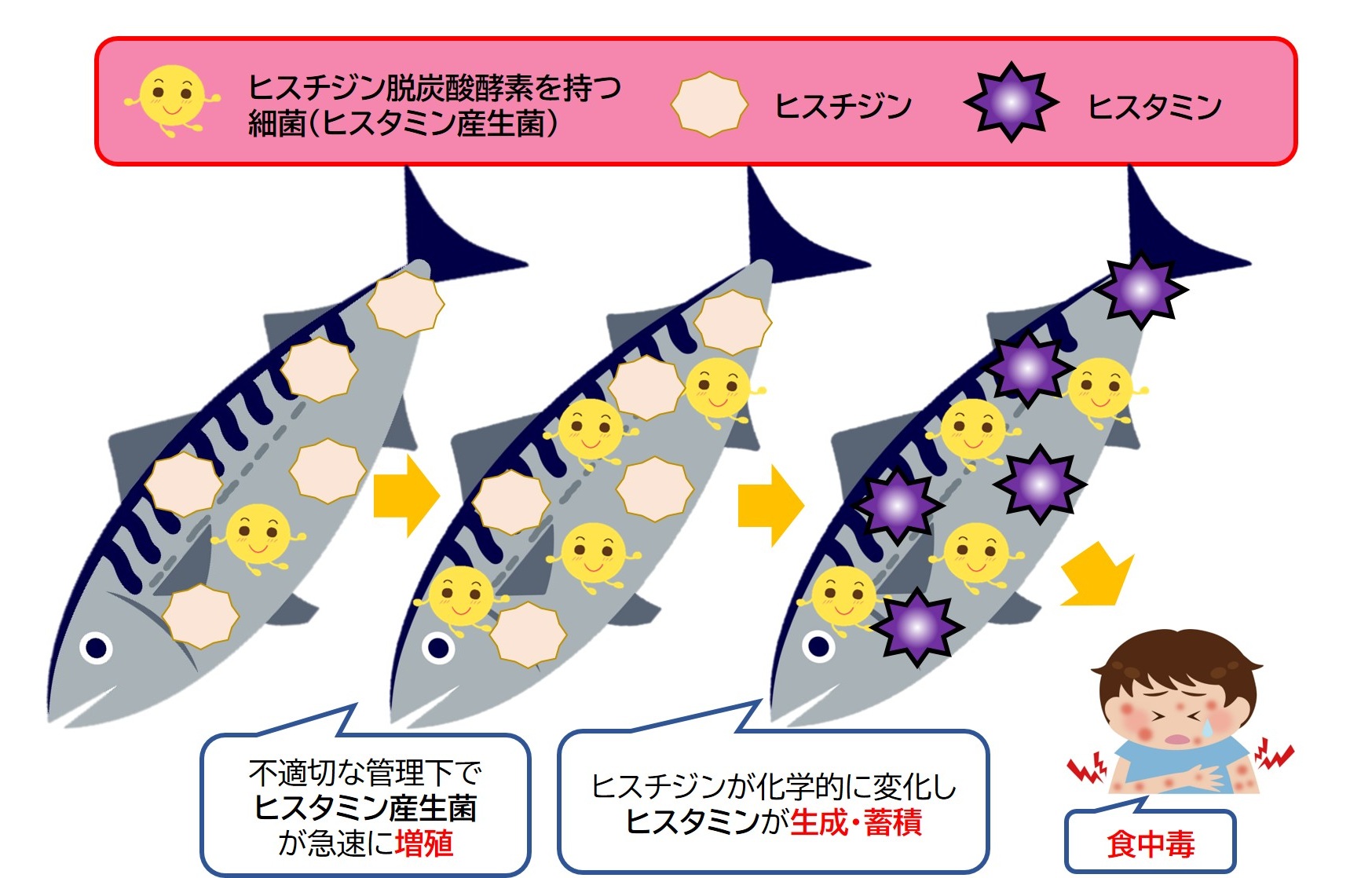

腸炎ビブリオ感染症の主な原因は、菌が付着した魚介類の摂取や、不十分な保冷や長時間の常温放置などです。また、原材料や調理器具、手指を介した「交差汚染」によっても感染します。これらの要因が複数重なっている場合も多いです。

2.腸炎ビブリオの症状 比較的軽度の症状にも注意

(1)比較的軽度の症状の具体例

腸炎ビブリオに感染した場合、以下のような比較的軽度の症状が現れることが一般的です。

- 水のような下痢

- 下腹部の強い痛み

- 吐き気や嘔吐

- 微熱

症状までの潜伏期間は12時間前後(場合によってはさらに短い時間で発症することもあります)とされており、短時間で症状が出始めます。

多くの場合、自然回復する一過性の食中毒ですが、症状が激しく、日常生活に支障をきたすこともあります。

(2)重症化するリスクと見極めのポイント

腸炎ビブリオ感染症は数日で回復する症例がほとんどですが、以下のような場合には医療機関を受診し、必要であれば点滴治療や抗生物質の投与を受けることをお勧めします。

- 高齢者や小児、基礎疾患を持つ方

- 強い脱水症状がみられる場合

- 症状が長く続く場合

3.腸炎ビブリオの感染が疑われる場合

(1)医療機関での検査フロー

腸炎ビブリオの感染が疑われる場合、医療機関では以下の手順で診断が行われます。

1.問診・症状の確認

下痢や腹痛の発症時期、食事内容、家族や同僚の症状などを確認します。

2.腸内細菌検査(培養検査)

便を採取して培養し、腸炎ビブリオの有無を確認します。

結果は通常1~3日で判明します。

3.症状の重症度に応じた対応

軽症の場合は水分補給などの対症療法で回復することが多いです。

脱水症状や高熱がある場合は点滴や抗生物質の投与が行われることがあります。

腸内細菌検査で結果が出るまでに通常1~3日かかりますが、重症度が高い場合は症状から経験的に診断されることもあります。

(2)飲食店・食品事業者として知っておきたい対応

飲食店や食品事業者が、腸炎ビブリオ食中毒を起こした可能性がある場合の対応は以下の通りです。

保健所への相談・報告

集団感染や食中毒の疑いがある場合は、速やかに地域の保健所に報告し、指示を受けます。調査のために、感染疑いのある魚介類や調理済み食材は、保健所の指示があるまで保管しておきます。

感染源となった食材の廃棄(保健所の調査終了後)

調査が終わり、指示を受けた後に、感染疑いのある魚介類や調理済み食品を廃棄します。

厨房・調理器具の消毒

生食用と加熱済み用の器具を分け、厨房全体を消毒します。

従業員の健康確認

下痢や発熱などの症状がある従業員は出勤停止とし、医療機関での診断を促します。

このような対応は、店舗の安全管理と信用維持の観点からも非常に重要です。「軽い症状だから大丈夫」と放置するのではなく、迅速な対応と、万が一に備えたマニュアルの整備が大切です。

関連コラム:食堂などの厨房を有する飲食業における衛生管理の基礎知識~チェックすべき5つのポイント~

食堂や、カフェ、レストランなど、厨房を使った飲食業を経営されている方が、最低限知っておきたい衛生管理の基礎知識について紹介します。

4.腸炎ビブリオの予防と衛生管理

(1)魚介類の適切な取り扱い方法

腸炎ビブリオ対策として、基本となるのは魚介類の取り扱い方です。以下の点に注意しましょう。

- 購入後は速やかに冷蔵(10℃以下、可能であれば4℃以下)または冷凍保存する

- 流水(水道水)で十分に洗浄する

- 加熱調理を基本とし、生食する場合はリスクを認識する

(2)調理器具・手洗いの衛生基準

腸炎ビブリオは調理器具や手指を介して交差汚染を引き起こすこともありますので、以下のような対策も参考にして下さい。

- 調理前後の手洗いを徹底する

- 手袋は使いまわさず、作業ごとに交換する

- 生食用、加熱済み用で調理器具を分ける

- 調理器具は、使用後すぐに洗浄し、熱湯や次亜塩素酸ナトリウムで消毒する

(3)低温保存・加熱の温度管理

- 腸炎ビブリオは60℃以上で死滅するため、調理は中心温度75℃1分以上を目安に加熱する

- 保存は10℃以下で行い、調理後はできるだけ速やかに冷却する

5.まとめ

腸炎ビブリオは夏場の魚介類を中心に感染する細菌で、比較的軽度の症状が多いとはいえ、適切な対応が遅れると大きな問題に発展する可能性があります。

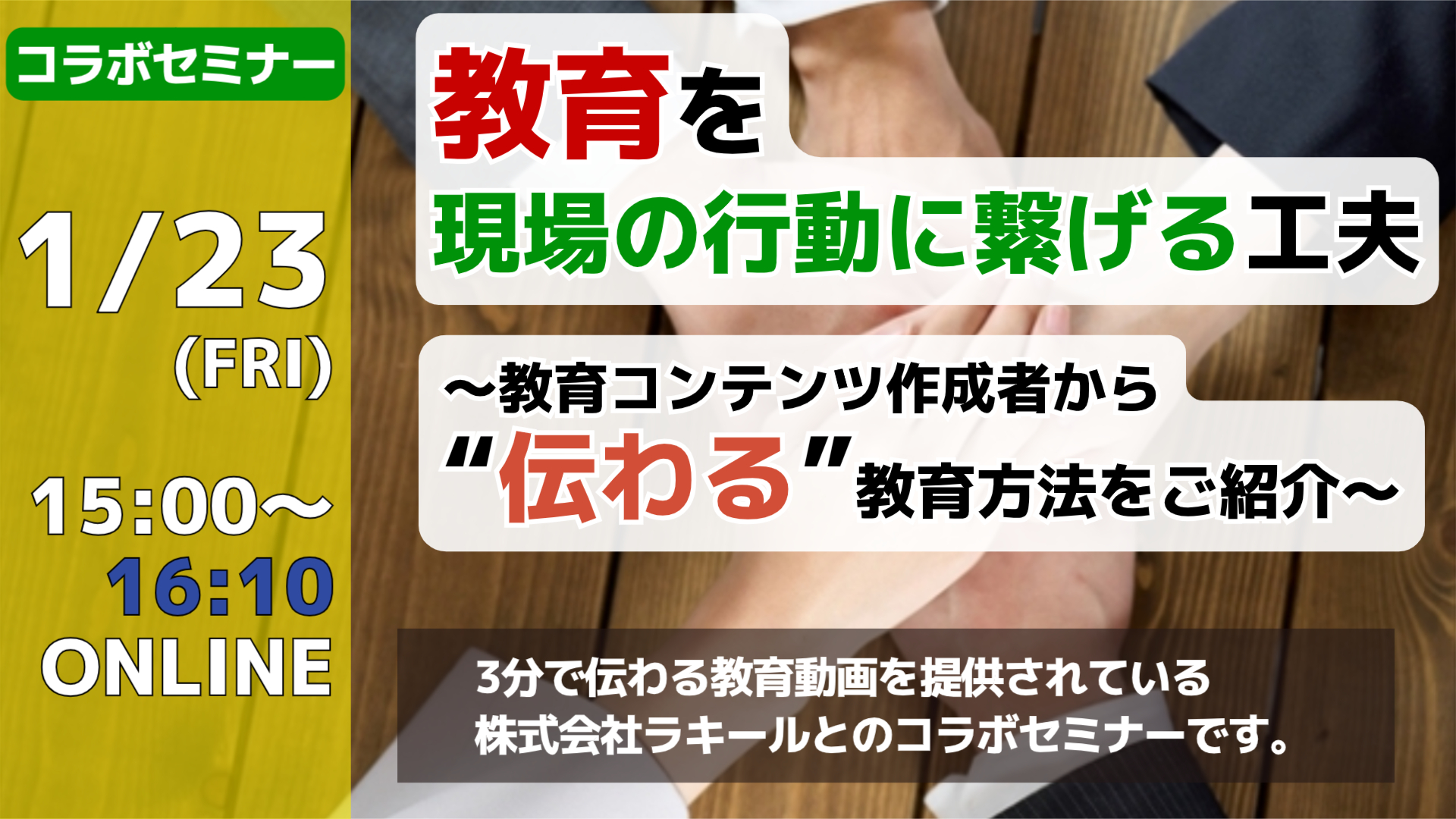

日頃からの衛生管理の見直しや、従業員教育、マニュアル整備が予防の第一歩です。

BMLフード・サイエンスでは、腸炎ビブリオをはじめとした食品検査や、衛生コンサルティングサービスを提供しております。現場での衛生管理に不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

参考文献

- 「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル」

- 「腸炎ビブリオの概要」

こちらのコラムは 第二コンサルティング本部 福岡グループ が担当いたしました。

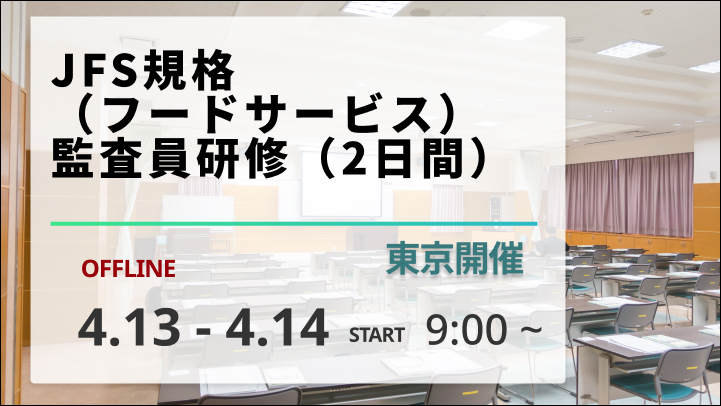

第二コンサルティング本部では飲食サービス、給食、ホテル、冠婚葬祭などの事業を営むお客さまに対し厨房の衛生点検や、品質管理システムの構築支援、従業員教育などのサービスをご提供しています。 年間40,000店舗以上の点検実績をもとにした衛生コンサルティングサービスにより、お客さまと共に消費者の安心と安全に貢献しています。