飲食店スタッフとして働いているが、検便検査においてサルモネラ陽性がでてしまった!!

そもそもサルモネラとは何か?通常通り出勤して良いのか?出勤停止が解除されるのはいつなのか?など体調の不安もありますが、今後の対応も気になりますよね。

本コラムでは、細菌の特徴や症状を知り、陽性判定が出た際の適切な対処法を解説します。また、飲食店における食材や設備への二次感染、交差汚染を防止するためのポイントをお伝えします。

1.サルモネラとは?飲食店におけるリスク

サルモネラ属菌とは、鶏や牛、豚などの畜産動物をはじめ、犬や猫、カメなどの愛玩動物など幅広い動物の体内に存在する細菌で、食中毒を引き起こす細菌のひとつとして知られています。この属の中には多くの菌が属しており大きく「チフス菌、パラチフスA菌」と「そのほかのサルモネラ属菌」の二つに分類されます。

(1)チフス菌、パラチフスA菌とは

チフス菌、パラチフスA菌とは、それぞれ腸チフス、パラチフスという全身性疾患の原因菌です。潜伏期間は7日から14日と長く、発熱やバラ疹、脾腫などの症状を伴い、重症化につれ意識障害や難聴などを引き起こすおそれがあります。

サルモネラ属菌の中でも、この2菌種は感染症法上3類に分類される感染症のため、検便検査で陽性が確認された際は保健所への届け出が必要になります。

感染経路は、汚染された食品や水などによる経口感染が主です。また、保菌者の便や尿中に菌が排出されるため、一般的に衛生水準の高くない地域では、水を介した伝播のおそれがあります。近年の日本国内では、海外渡航歴のある人による輸入感染例が中心となっています。

(2)そのほかのサルモネラ属菌とは

チフス菌、パラチフスA菌以外のサルモネラ属菌は、主に腹痛をはじめ下痢や発熱、嘔吐などの症状を有する一般的な食中毒菌のひとつです。

感染経路としては生肉や卵、加熱不十分な食品の喫食、保菌者やペットの糞便を介した汚染と、調理器具の洗浄不足による食品の二次汚染などがあげられます。潜伏期間は通常6時間から72時間ほどで、多くの場合、24時間から数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など病気への抵抗力の低い人は重症化するリスクがあります。

また、腸チフス、パラチフスA菌以外のサルモネラ属菌については法的な規制がないため、各事業者の定める規則に則った対応が必要になります。

2.陽性判定後の出勤停止措置について

前述のとおり、感染症法上では5類に該当する「サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフスA菌を除く)」による食中毒では、保健所への届け出や出勤停止(自宅療養)などの厳格な就業制限はありません。

とはいえ、周囲へ感染を広げてしまうおそれがあるのも事実です。 そのため、症状がある場合はもちろん、無症状の陽性者に関しても検便検査で再度陰性の判定が確認できるまでは食品を扱う業務を控えることが推奨されます。また、速やかに医療機関へ受診し、医師の指示に従いましょう。

3.出勤再開の手続き

一般的には調理従事業務への復帰条件を再度陰性が確認できれば出勤可能とする場合が多いです。陰性確認の回数について1回の陰性で可能とするか、複数回連続した陰性確認を要するかについては、各職場の状況に応じて条件を設定しましょう。

4.飲食店における感染拡大防止策

ここまでお話ししてきたように、サルモネラ属菌は自然界に多く分布する食中毒菌です。特にさまざまな食材を扱い、不特定多数に料理を提供する飲食店においては二次汚染や交差汚染など感染拡大を防止するために下記6つ事項の確認を徹底しましょう。

食中毒防止の3原則は「菌をつけない!増やさない!やっつける!」です。

(1)調理器具は使用する食材によって分ける

下処理には下処理用(肉用・魚用・野菜用)など扱う食材に併せて専用の調理器具を用意しましょう。器具を介した食材の交差汚染や二次汚染を避け、菌を“つけない”取り組みを!

(2)器具・設備はいつでも清潔に

使用器具の区分を分けていても、調理器具が清潔でないと意味がありません。各調理器具の使用後はしっかり洗浄消毒を行い、次に使用する食材に菌を“つけない”よう心がけましょう。

(3)正しいタイミングで、正しい手洗いを

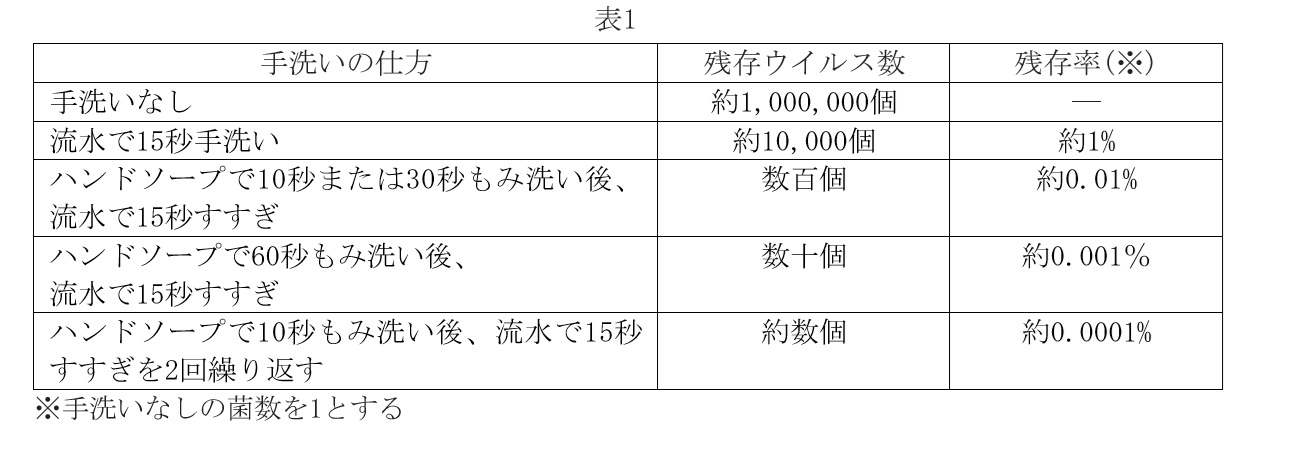

しっかり“衛生的な”手洗いが実施できていますか?衛生的な手洗いとは、ハンドソープを使用した2回手洗いの実施を指します。60秒1回手洗いよりも10秒2回洗いの方が、効果が高いという報告もあります。(表1参照)

調理従事前や生肉・生魚を触った後の作業の変わり目、トイレやゴミ出しの後など、手指に細菌やウイルスが付着しているリスクが高いタイミングでは2回手洗いにより菌を“つけない”ことが推奨されます。

(4)日々、体調を記録する

従業員の皆様の体調管理の記録をとることも、菌を“つけない”で食中毒事故を防ぐための重要な鍵となります。日々、個人単位での健康管理を記録することで、体調不良者を特定し、食中毒リスクの早期発見、対応に繋がります。また、万が一事故が起きてしまった際の原因の追跡や保健所への報告などに役立ちます。

発熱や倦怠感、嘔吐、下痢などの諸症状のほかに、手指の傷の有無についても記録し、証明書類として保管しましょう。

(5)食品の温度管理を徹底する

食中毒原因菌を“増やさない”対策として、食品の温度管理があげられます。菌種にもよりますが、多くの細菌は危険温度帯と呼ばれる10℃から60℃の間で活動が盛んになり、特に30℃から40℃の室温で急激に増殖が進みます。そのため食材を保管する際は、速やかに危険温度帯(10℃から60℃)を脱するように冷却や保温を行う必要があります。

また、冷蔵庫や冷凍庫の冷却機能に問題がないか確認するため日々冷蔵庫の温度点検を行い、内容を記録・保管しましょう。

(6)75℃1分以上の加熱をする

サルモネラ属菌は熱に弱いため、加熱殺菌が有効です。中心温度が75℃以上に達していることを確認し、1分間加熱することで確実に“やっつけましょう”

5.まとめ

サルモネラ属菌とは、食中毒症状を引き起こす原因となる細菌です。検便検査で陽性が確認されたときは、再度陰性の確認が取れるまでは調理業務から外れ、医療機関の指示に従いましょう。

また、日々業務の中でしっかりと食中毒リスクを防止した業務運営が実施できているか適宜確認を行いましょう。

BMLフード・サイエンスでは、従業員様の検便検査をはじめ、厨房内環境検査や食品事故リスク事項のチェックを行う衛生点検など、衛生管理サポートするサービスを多数ご用意しております。 詳しくは下記ホームページをご覧ください。

参考資料

- 「厚生労働省感染症に基づく医師及び獣医の届け出について :腸チフスとは」

- 「厚生労働省感染症に基づく医師及び獣医の届け出について :パラチフスとは」

- 「BFSコラム:食品取扱従事者の検便検査は義務?~必要な理由と検査の流れを解説」(2023年)

- 「厚生労働省検疫所コラム:サルモネラ(チフス以外)について(ファクトシート)」(2017年)

関連コラム:飲食店を開業したら~検便検査(腸内細菌検査)はどこで受けたらいいの?~

検便検査はどこで受けたらいいのでしょうか?本コラムでは、検便検査ができる代表的な依頼先とその特徴についてご紹介します。

関連コラム:食堂などの厨房を有する飲食業における衛生管理の基礎知識~チェックすべき5つのポイント~

本コラムでは、食堂や、カフェ、レストランなど、厨房を使った飲食業を経営されている方が、最低限知っておきたい衛生管理の基礎知識について紹介します。

こちらのコラムは 第一コンサルティング本部 東京Eグループ が担当いたしました。

第一コンサルティング本部では飲食サービス、給食、ホテル、冠婚葬祭などの事業を営むお客さまに対し厨房の衛生点検や、品質管理システムの構築支援、従業員教育などのサービスをご提供しています。年間40,000店舗以上の点検実績をもとにした衛生コンサルティングサービスにより、お客さまと共に消費者の安心と安全に貢献しています。

![[2026/4/24開催]教育を現場の行動に繋げる工夫~教育コンテンツ作成者から“伝わる”教育方法をご紹介~ (録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260424seminar1.jpg)

![[2026/4/17開催]手洗いシンクの必要性と重要性(録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260417seminar.jpg)

![[2026/4/9開催]身だしなみの重要性(録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260409seminar.jpg)