捕虫器の設置や定期的な薬剤散布など、さまざまな防虫対策を講じているにもかかわらず、虫に関するクレームがなかなか減らず、対応に苦慮されている企業様は少なくありません。 製品に混入しやすい虫や、混入があってはならない虫、さらには理想的な施設設備の設計を把握することで、対策の優先順位を整理し、より効果的な防虫管理が実現しやすくなります。

本コラムでは、食品工場における具体的な防虫対策のポイントおよび注意点について解説いたします。

1.食品工場の防虫対策とは

食品工場における防虫対策は、製品の安全性と品質を守るために欠かせない重要な取り組みの1つです。虫の混入はSNSなどで拡散されやすく、企業の信頼失墜や取引停止など、経営に深刻な影響を与えます。また、虫は病原菌微生物を媒介することがあり、健康被害が起こるリスクも考えられます。こういった事象で一度失った信用を回復するには、膨大な時間とコストがかかります。

実際の被害事例

2.食品工場で混入しやすい虫の種類と特徴

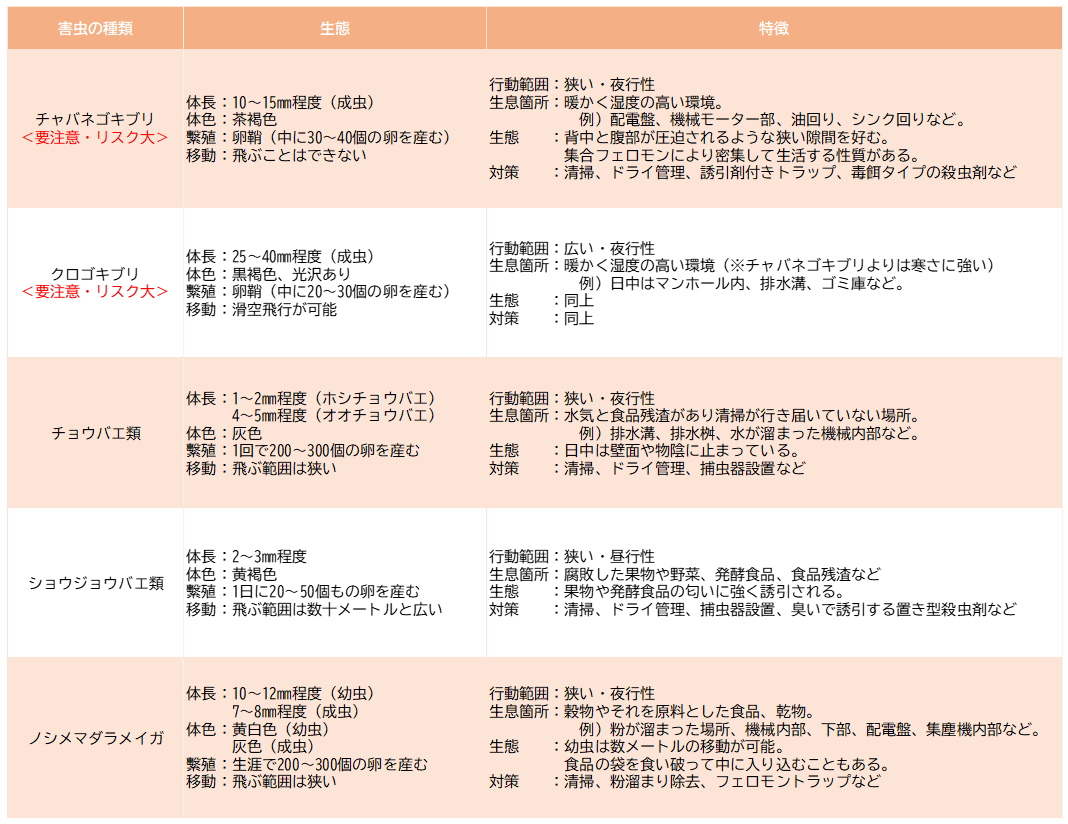

チャバネゴキブリ

クロゴキブリ

チョウバエ

ショウジョウバエ

ノシメマダラメイガ(幼虫)

3.防虫対策の基本と具体的な方法

防虫対策の基本3原則は「侵入させない・持ち込まない」、「発生させない」、「速やかに駆除する」です。その具体的な方法を以下にまとめます。

(1)侵入させない・持ち込まない方法

人・物の出入口からの侵入

開口部が大きいマンドアやシャッターなどは、虫が最も侵入しやすい場所です。そのため、出入口に前室を設ける、高速シートシャッターやエアカーテンを導入すると効果的です。難しい場合は、開口部の外側に業務用扇風機等を設置し、出入り方向に対し垂直に風が当たるようにして、風の壁を作るだけでも効果があります。

人・物からの持ち込み

物の搬入時には、パレットに潜んだ虫がそのまま持ち込まれるケースが多く見られるため、屋外用と室内用でパレットを交換すると効果的です。交換が難しい場合には、搬入前にエアー掛けを行うことも有効です。また、工場への入場時には衣服に付着した虫をはたき落としてから入るようにするなどの工夫も、防虫対策として効果的です。

外壁隙間からの侵入

建物の外壁は、虫の目線から見ると大きな隙間(侵入経路)が空いていることがあり ます。特に、蒸気やドレン、室外機などの配管類、電線、給排気設備の周辺、外壁の 隙間などは、虫の侵入リスクが高い箇所です。そのため、これらの部位について は、定期的な点検や保守管理(例として、パテ埋めやコーキング材による隙間埋め) が重要です。

室内隙間からの侵入

排水管からコバエ類が侵入するケースは、しばしば見られます。対策としては、水封トラップ構造のある排水設備を採用することが有効です。また、使用していない配管は封鎖する、床面の隙間を床材やコーキング材等で補修する、換気扇に防虫ネットを設置したりすることで、侵入経路を遮断することができます。

(2)発生させない方法(5S)

- 場内の整理、整頓、清掃などにより、虫が繁殖しにくい環境をつくりましょう。

汚れたらその日のうちに洗浄するなどの習慣化が大切です。 - 機械や配電盤の中も定期的に点検し、虫が発生していないか確認しましょう。

- 床に物を直置きすると清掃しにくくなり、結果的に虫の発生源になることがあります。

物は棚の上に保管するか、清掃がし易いように移動が可能な台車やキャスター付き容器を活用しましょう。壁沿いにスペースを設けるのも有効です。

(3)速やかに駆除する方法

- 基本的には、清掃によって虫の発生源を除去することが、最も効果的な防虫対策です。

- 虫を捕獲するための捕虫器や、誘引剤を使ったトラップなどの設置も効果的です。

- 殺虫剤の使用は効果的ですが、使用方法には十分な配慮が必要です。食品への残留を防ぐために、清掃時間帯に限って排水溝や排水桝へ散布するなど、必要最低限の使用に留めることが重要です。

4.食品工場で行う防虫管理体制の構築

食品工場における防虫管理体制の構築は、単なる「虫の駆除」ではなく、工場全体のリスク管理の一環として、戦略的な「予防管理」に基づいて組織的かつ継続的に取り組むべき重要な課題です。

防虫業者との連携

- 定期的に防虫会社による点検が入っていても、任せっきりにはしないようにしましょう。防虫会社との情報共有や定期的な協議を行い、社内に防虫チームを構築し、現場での監視・改善活動を継続的に実施することが効果的です。

診断調査

- 各捕虫トラップを確認し、異常な捕獲がないかチェックします。

例)捕虫カウント記録など。 - 捕虫数の記録をもとに、工場内外の虫の発生源・侵入経路を調査します。

リスク評価

- 各トラップに捕虫された虫を分析し、傾向と対策を講じます。

- 捕虫数の記録や過去の混入事例を分析し、改善活動の優先順位づけを行います。

従業員への教育と意識向上

- 従業員の方にも防虫対策の重要性を認識してもらいましょう。

例)虫の混入はブランドイメージを低下させる。

ドアを開放していると虫が侵入する。

残渣汚れを放置すると虫の発生源になるなど。 - 虫を発見した際の報告連絡体制を構築しましょう。

例)虫の目撃・発見記録をつける。都度原因究明を行うなど。

5.まとめ

食品工場の防虫対策は「もぐらたたき式」の後追い対応ではなく、戦略的な「予防管理」が大切です。虫が発生してから慌てて駆除するのではなく、「侵入させない・持ち込まない」、「発生させない」、「速やかに駆除する」体制を整えることが重要です。

当社では、食に関連する事業者様の衛生パートナーとして、食品工場様の衛生コンサルティングや異物検査を承っております。今回ご紹介した防虫対策についても経験豊富なコンサルタントによる現地調査や、異物の同定検査やカタラーゼ活性検査等により、食品工場さまの取り組みをサポートすることが可能ですので、防虫対策に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

こちらのコラムは 第三コンサルティング本部 総合グループ が担当いたしました。

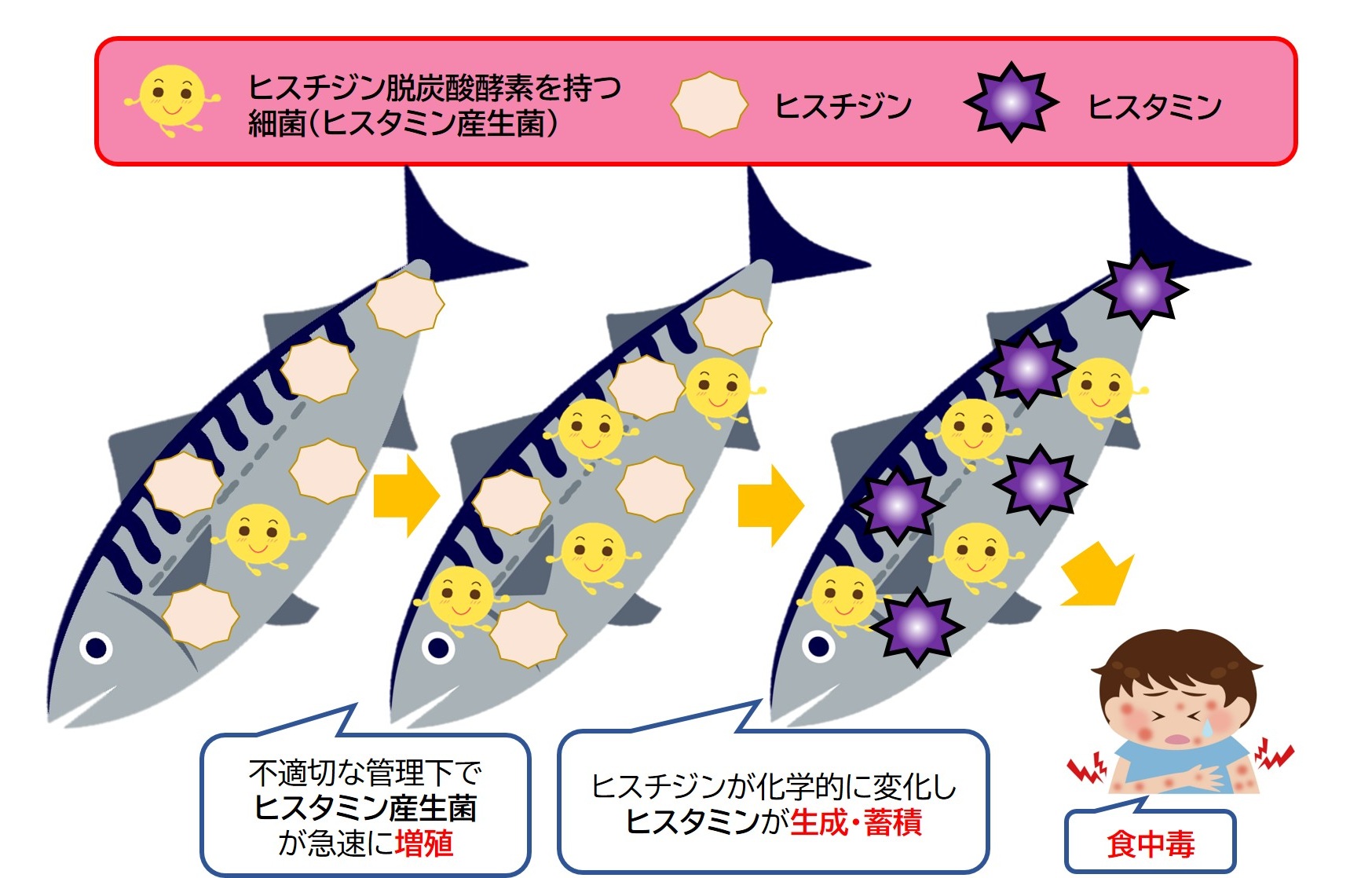

![[2026/3/13開催]細菌・ウイルスだけじゃない!食中毒の世界~化学性食中毒について~](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260313seminar.jpg)

![[2026/2/27開催]検便検査の必要性と陽性時の対応について](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260227seminar.jpg)