2015年4月から制度化された機能性表示食品は、最近ではサプリメント形態だけでなく、チョコレートやキャンデー等の菓子類、生鮮食品でも多く見られ、目にする機会が増えてきました。

本コラムでは、機能性表示食品とはどういうものかを健康食品の中での位置づけやその他の保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)との違いと併せて解説するとともに、機能性表示食品制度の改正内容や機能性表示食品の広告表示における違反事例について紹介します。

1.機能性表示食品制度とは何か

食品の機能性とは、「お腹の調子を整える」「糖の吸収をおだやかにする」といった健康の維持や増進に役立つ機能のことです。このような食品の機能性は、通常の食品には表示することはできません。しかし、国が定めた基準等に従うことで、食品に機能性を表示することができるようになります。その一つが機能性表示食品制度になります。

機能性表示食品制度は、事業者が、国の定めるルールに基づき、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠等の必要な情報を消費者庁長官に届け出ることで、その食品に機能性を表示することができる制度です。そして、この制度に基づき、事業者が消費者庁長官に届け出た食品のことを機能性表示食品といいます。

制度導入の背景には、

- 生活習慣病の増加や高齢化による健康志向の高まりから健康食品に関する需要が拡大した一方で、健康食品の安全性と機能性について問題視されていたこと

- すでに機能性の表示が認められている特定保健用食品については開発に莫大なコストがかかってしまうこと、栄養機能食品については栄養成分に関する機能に表示が限定されていること

がありました。

そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て選択できるように制定されたのが機能性表示食品制度です。

(1) 機能性を表示することができる食品

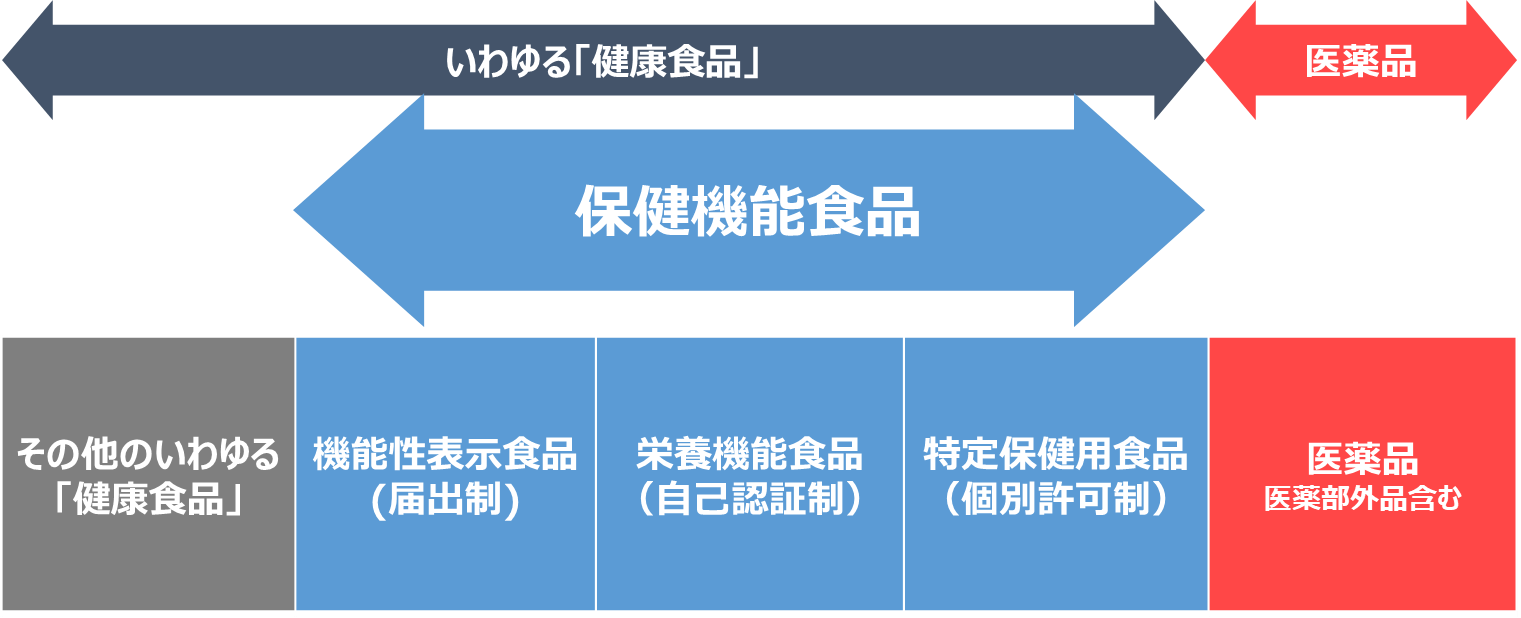

機能性表示食品制度の導入により、機能性を表示することができる食品は機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品の3つになりました。これらは、いわゆる「健康食品」のうち、保健機能食品と呼ばれます。

- その他のいわゆる「健康食品」:一般的に健康に良いことをうたった食品全般=いわゆる「健康食品」のうち、保健機能食品以外のものをいい、栄養補助食品や健康補助食品、栄養調整食品等が該当します。パッケージには保健機能食品と紛らわしい表示、健康の維持・増進に関する機能等を表示することはできません。

- 栄養機能食品:特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分(ビタミン類、ミネラル類、脂肪酸)の機能を表示するものをいいます。機能の表示内容は栄養成分ごとに定められており、文言の変更や省略はできません。また、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、摂取する上での注意事項等を表示する必要があります。個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

- 特定保健用食品:からだの生理学的機能等に影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品のことをいいます。特定保健用食品として販売するには、食品ごとに有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。

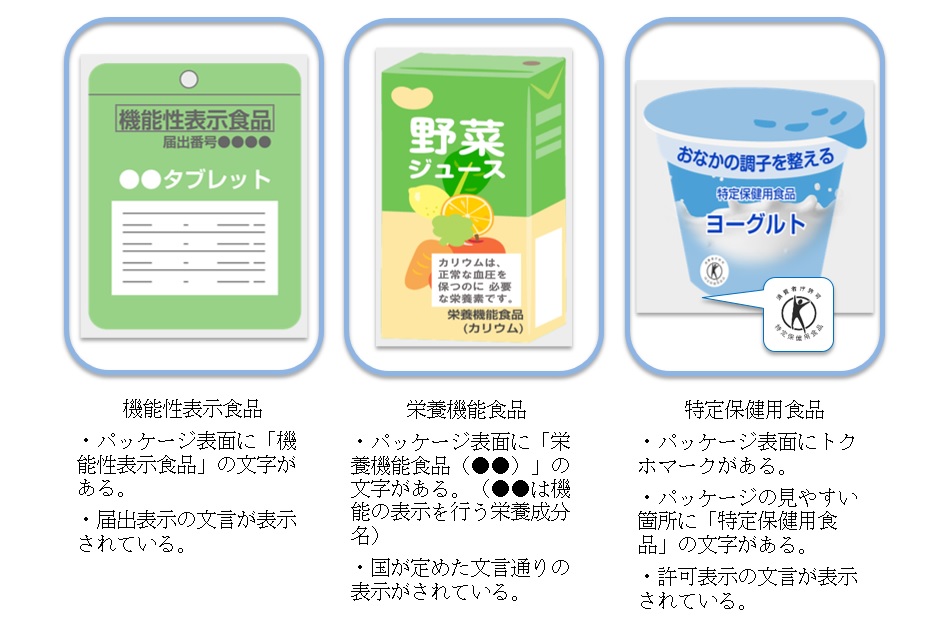

(2) 表示で見る機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品の特徴

それぞれの特徴的な違いを下記に示します。

その他の必須表示事項として

- 機能性表示食品には「特定保健用食品とは異なる旨」「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」

- 栄養機能食品には「特定保健用食品とは異なる旨」「一日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示基準値に占める割合」

- 特定保健用食品には「(関与成分が栄養所要量の定められている成分である場合)一日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示基準値に占める割合」

等があります。

2.機能性表示食品の現状

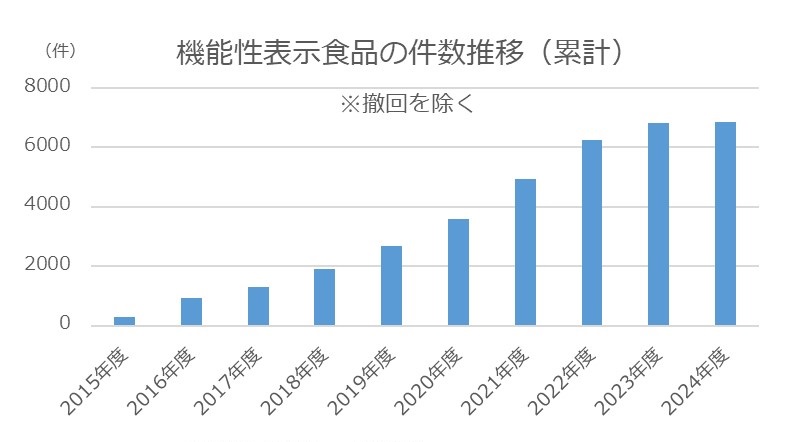

機能性表示食品の届出件数は制度が開始した2015年以降増加し続け、2017年には特定保健用食品の許可件数を上回りました。2024年3月に発覚した紅麹問題※以降、増加率は下がったものの、件数自体は増加している状況です。

「機能性表示食品検索」(消費者庁)

(https://www.fld.caa.go.jp/caaks/s/cssc01/)をもとに㈱BMLフード・サイエンスが作成

※小林製薬㈱が製造・販売する機能性表示食品の紅麹関連製品を摂取した人に健康被害が確認された問題のこと。健康被害情報への対応や、製造工程管理の問題等が明らかとなった。

(1) 機能性表示食品制度の改正について~表示に関連する内容をくわしく~

前出の紅麹問題を受け、2024年9月より機能性表示食品制度が改正されました。

改正内容は主に4つになります。

1.健康被害情報の報告義務化(2024年9月施行)

事業者は健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官および都道府県知事等に提供すること等を規定しています。

2.GMPの要件化(2024年9月施行(経過措置期間は2026年8月末まで))

天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤等食品について、GMP※に基づく製造工程管理をする必要があります。

※Good Manufacturing Practice(適正製造規範)の略。原料の受け入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において、適正な製造管理と品質管理を求める規範のこと。

3.届出情報の表示方法の見直し(2024年9月施行(経過措置期間は2026年8月末まで))

「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置等の方式等を見直しています。届出表示の抜き書きも禁止しています。

4.届出確認期間の見直し(2025年4月施行)

届出資料の確認に要する日数が従来の60日から60営業日に変更となります。また、関与成分が新規成分である等確認に時間を要すると消費者庁長官が認める場合、120営業日となります。

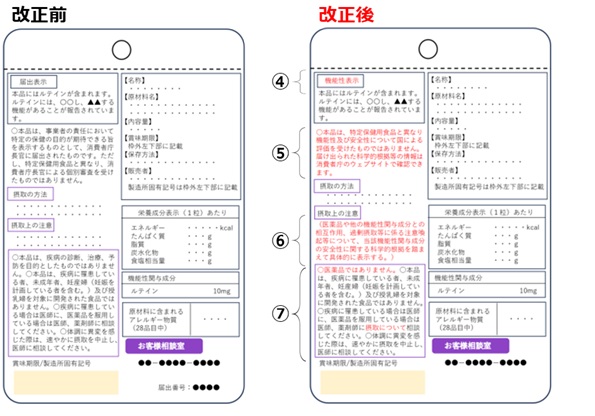

改正前と改正後における届出情報の表示方法の比較

改正内容のうち、上記「3.届出情報の表示方法の見直し」についてくわしくお話しします。紅麹問題をきっかけに、機能性表示食品制度に対する信頼性確保のための措置の一つとして、表示方法の見直しが行われました。この見直しは、「機能性表示食品」である旨が明確化され、消費者に商品の情報が正しく伝わるような内容となっています。

改正前、改正後の主な違いは次の通りです。

出典:消費者庁ウェブサイト

(機能性表示食品の今後について(0904消費者庁資料)_一部修正)

① 機能性表示食品である旨が消費者に分かりやすいよう、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。

② 届出番号を①の機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示する。

③ 最終製品による臨床試験を行っていない届出(機能性関与成分に関する研究レビューによる届出)の場合は、「機能性関与成分が有する機能性について報告されている」旨を的確に表示する。

出典:消費者庁ウェブサイト

(機能性表示食品の今後について(0904消費者庁資料)_一部修正)

④ 科学的根拠を有する機能性関与成分、当該成分(又は当該成分を含有する食品)が有する機能性届出表示は「機能性表示」の文字を冠して表示する。

⑤ 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨を「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」と表示する。

⑥ 摂取をする上での注意事項について、医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示する。

⑦ 「医薬品とは異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨又は医薬品ではない旨」及び「疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に摂取について相談すべき旨」を表示する。

(2)機能性表示食品の広告等の表示について~過去違反事例より~

機能性表示食品の製品パッケージは、表示内容が根拠論文等から適切であるかどうかが届け出時に確認されますが、広告等の表示内容については確認を必要としていません。届け出された機能性の範囲内での表示であれば問題ないということになっています。そのため、機能性表示食品として受理された後、その製品を販売する際の広告等の表示には注意が必要です。届出表示を逸脱した表示をしていたり、消費者庁(又は国)が効果を認めているかのような表示をしていたりすると、景品表示法や健康増進法違反となります。

過去事例1

A社が販売する機能性表示食品について、自社ウェブサイト等において、「●週間で脂肪が激減!」「脂肪を減らしてポイッ!」等と誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるような表示をしていた。実際の届出表示は「本品には○○が含まれます。○○は以下の機能が報告されています。日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする。BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす。」等であり、届出表示を逸脱した表示をしていた。過去事例2

B社が販売する機能性表示食品について、自社ウェブサイトにおいて、届出表示の記載と共に段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラストを表示し、また、「消費者庁が認定した機能性表示食品」「国が激やせする効果を認めている」「国が痩せると認めたサプリ」等と誰でも容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られることについて、消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。過去事例3

C社が販売する機能性表示食品において、自社ウェブサイトにおいて、「血圧をグーンと下げる」等と記載の通りの効果が得られるかのように示す表示をしていた。実際の届出表示は「本品には○○が含まれます。…○○は血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています」等であり、届出表示を逸脱した表示をしていた。(なお、当該品においては、届出表示の裏付けとなる根拠資料が合理的な根拠を示すものではないと判断され、届出表示自体が不適切となった。)この他、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することで、商品自体に機能があるかのように示す広告や、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調することにより当該成分が機能性関与成分であるかのように示す広告等も景品表示法、健康増進法上問題となるおそれがあります。

3.まとめ

2024年9月施行の機能性表示制度の改正において、表示方法の見直しが行われました。機能性表示食品を実施・検討されている事業者は、今まで以上に注意し、改正に対応した表示となっているか確認する必要があります。また、機能性表示食品として受理された後においてもその広告物により、法令違反となってしまうこともあります。

当社では、食品表示の点検・作成の他、その食品に関する広告物(HPやカタログ)等の点検も行っております。今回ご紹介した機能性表示食品を含むいわゆる「健康食品」についても承っておりますので、食品表示に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

詳しくは、「食品表示関連業務」のページをご覧ください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

こちらのコラムは 第四コンサルティング本部 表示グループ が担当いたしました。

参考サイト

いわゆる「健康食品」に関する制度の概要 - 「 健康食品 」の安全性・有効性情報

機能性表示食品制度に関する説明会 | 消費者庁

これまでの食品表示基準の改正概要について

機能性表示食品の今後について(0904消費者庁資料)_一部修正

機能性表示食品の広告等に関する主な留意点(平成27年6月19日公表)