昨今ローストビーフや鶏チャーシューといった低温調理食品が人気を集めており、ご家庭や個人飲食店で調理され、喫食する機会も増加しています。その背景として、もともと温度管理が難しく一部の料理人にしか調理・提供できなかった技術だったものが、近年では安価で扱いやすい調理機器が販売され始めたことで導入のハードルが下がった点、加えてSNSの発展に伴い低温調理された食品が「美味しそう」「映える」などと紹介されており、需要が高まっている点があげられます。

その一方で低温調理を行うときは、しっかりと温度と時間の管理をしないと食中毒のリスクが高まってしまいます。まずは低温調理についての正しい知識を得ることが重要です。

本コラムでは飲食店で低温調理を行う際の調理のポイント・注意点について解説します。

1.低温調理とは

低温調理法(真空調理法)とは、食材を100℃未満の一定温度に保った状態でゆっくりと時間をかけて調理する方法です。「焼く」「蒸す」「煮る」に次ぐ、「第4の調理法」とも呼ばれ、1970年代半ばのフランスで誕生しました。

(1) 低温調理のメリット

たんぱく質は62℃から凝固を始め、68℃から水分を分離し、さらに過熱を続けるとどんどん水分が出て肉質が硬くなりパサパサになってしまいます。低温調理はこの温度以下で調理することで素材を柔らかくジューシーに仕上げることができます。また、高温で調理しないため一部の栄養素において損失しにくいなどのメリットが多くあります。

(2) 低温調理のデメリット

一方で「低温調理」という名の通り、通常より低温度帯での調理となるため、殺菌をするために適切な加熱温度、時間での管理が必要です。前述した通りSNSなどの普及により、一部で「柔らかいほど良いもの」「レアに近いものが美味しそう」といった認識が広がり、安全性より話題性・需要を優先しかねない風潮があることも事実です。

2.食中毒リスクについて

生の鶏肉には食中毒菌が付着している可能性があり、加熱が十分ではない場合には食中毒になる恐れがあります。ここでは、鶏肉を低温調理した際に発生しやすい代表的な2つの食中毒菌、カンピロバクターとサルモネラの特徴と、実際に飲食店で食中毒が発生した事例をご紹介いたします。

(1)カンピロバクターについて

カンピロバクターは、鶏や牛、豚等の家畜・家禽類の腸管内に生息しており、未加熱、あるいは加熱不十分の食肉やレバー等の臓器を食べることやカンピロバクターに汚染された飲料水等を飲むことにより人に感染します。

食中毒の原因食材としては、鶏の刺し身、タタキやレバ刺し、BBQや焼き鳥、鶏鍋においての加熱不足などがあげられます。

カンピロバクターは比較的少ない菌数(数百個程度)で感染し、発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下痢、血便等の症状を起こします。腸炎での死亡率は低いものの、感染後に神経疾患であるギラン・バレー症候群を発症することもあります。カンピロバクターは細菌性食中毒事件の発生数ワースト1位であり、令和6年度におけるカンピロバクターが原因とされる食中毒発生事例は208件、患者数1199人であり、そのほとんどは飲食店での発生とされています(令和7年2月3日時点:厚生労働省発表)。

関連コラム:カンピロバクター食中毒とは?~鶏肉調理などで気を付けたいポイント~

カンピロバクターは、日本において細菌による食中毒の中で最も発生件数が多い食中毒菌 (年間300件、患者数2,000人程度)となっており、特に注意すべき食中毒菌の一つとされています。

今本コラムではカンピロバクターの特徴とその対策方法についてご紹介します。

(2)サルモネラについて

サルモネラ属菌は卵のイメージが強いと思いますが、カンピロバクターと同じく牛・豚・鶏などの腸管内に生息し、また河川の水を通じて鰻などからも検出されるなど、自然界に広く分布しています。

菌に汚染された食品を摂取してから12~48時間の潜伏期を経て、下痢、腹痛、嘔吐などの急性胃腸炎、発熱が特徴の一つとされ、こちらも死亡率は低いものの、乳幼児の場合には発症菌数も少なく重篤な症状となることもあります。また、本来抵抗力があるはずの健常な方でも死亡例が報告されています。

食中毒発生例としては、オムレツ、自家製マヨネーズ等の卵を原料としたものをはじめ、鶏チャーシュー、肉弁当、鰻料理などがあげられます。

(3)食中毒事例

2022年6月に愛媛県のラーメン店にて12日間の間に19名(喫食者818名中)にカンピロバクターが原因の食中毒が発生し、3日間の営業停止処分を受けました。原因食材の特定はされていませんが、名物であった「鶏のレアチャーシュー」によるものではないかとされています。

このように、万が一店舗で食中毒が発生したと断定された場合、営業禁止等の措置を受けることがあります。また、営業が再開できたとしても信用の低下につながり、その後の客足に影響が出る恐れもあります。

3.管理方法、ポイントについて

低温調理を実施する上で、注意していただきたい点をご紹介いたします。

(1)食材管理について

食中毒対策において最重要な項目の一つに「危険温度帯の通過時間短縮」が挙げられます。危険温度帯とは10℃~60℃の温度で、菌数が最も好み生存しやすい温度域とされています。つまり、この範囲内にある時間が長ければ長いほど菌は増殖していくということです。

鶏肉におけるカンピロバクター及びサルモネラは保菌率が高く、農林水産省の調べでは50~80%の間で推移しているとされています。これは納品の段階ですでに肉に付着している可能性があるということで、これをいかに増やさないか、そして後の加熱工程において殺菌するか、がポイントとなってきます。

その為、食材納品後は可能な限り早く調理するか、調理まで冷蔵庫での保管が重要です。加熱時間短縮のため室温に戻しておくというレシピもありますが、前述の通り常温は微生物が増殖しやすい温度帯なので、注意が必要です。

この後の加熱工程において殺菌するので問題ないのではという声もあると思いますが、全工程においてリスクを低減、排除することが食品衛生の基本です。また生肉の取扱には十分注意し、冷蔵庫内などで調理済品や生で食べる野菜の近くや上には置かない、生肉を触った手で他の器具や食材に触れない等、基本的な衛生管理についても検討しましょう。

(2)加熱温度について

①加熱温度・時間の厳密な管理

食品衛生法における食肉による食中毒防止のための加熱条件としては「中心部を63℃で30 分加熱殺菌する方法」とされており、厚生労働省では「75℃で1分間加熱する方法」と示しています。この2つの条件は互いに「同等(かそれ以上)の効力を有する方法」であり、他に同等の加熱の条件として、「70℃で3分」、「69℃で4分」、「68℃で5分」、「67℃で8 分」、「66℃で11 分」、「65℃で15分」が妥当と考えられています(厚生労働省:食肉の加熱条件に関するQ&Aより)。

この数値の変動を見ると、60℃以下で長時間加熱することで理論上は63℃30分、75℃1分と同等の加熱条件になるのではないかと考えられますが、60℃以下は前述の「危険温度帯」となり、十分に加熱殺菌できているとは言えません。

さらにここで間違いやすいポイントとして、この条件は「63℃の湯の中に30分入れれば良い」というわけではなく、「最も火の通りにくい箇所の中心温度が63℃になってから30分以上」ということになりますので、中心温度が63℃に達するまでの時間も重要になります。

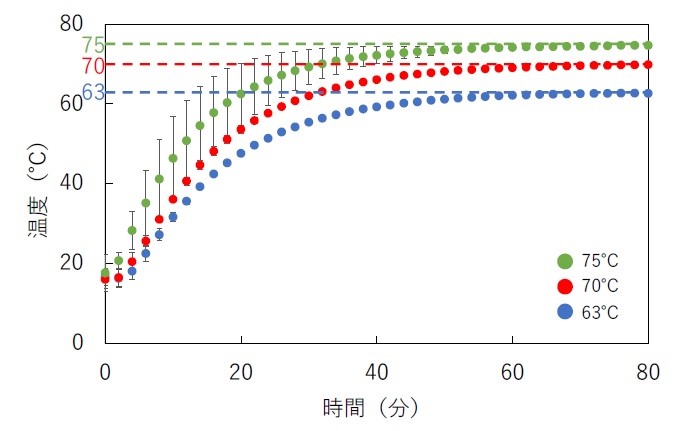

内閣府食品安全委員会の実験によると、鶏ムネ肉(約300g、厚さ約3cm)をジッパー付き袋に入れて63℃を維持したお湯に浸漬した場合、肉の内部温度が63℃になるのに平均68分かかったとしています。ここからさらに30分加熱を続けるということになるので、約1時間半以上かかるということになります。

鶏ムネ肉300 gを63~75℃で加熱した場合の肉内部の最低温度の変化

出典:食品安全委員会 食肉の低温調理

https://www.fsc.go.jp/sozaishyuu/teionchouri.html

②適切な状態で加熱する

加熱においては前述の通り、中心温度計などを使用して温度を確認する必要があります。仕込みの段階で可能な限り肉の厚みを一定にすること、大きさをそろえることで条件を合わせることが理想ですが、そうでない場合には一番分厚い部分に中心温度計を刺し、計測を行うことが重要です。また、一度に複数の肉を仕込む場合は、その中で一番大きく分厚い部分を選びます。稀に「平均をとる」といった意味合いで中間のものを選ぶ方もいますが、これは殺菌工程であるということを念頭に一番リスクのあるものを選ぶようにしましょう。

加熱開始後は食肉の中心部の温度が目標とする温度を下回らないことを確認し、確実な加熱殺菌が行われるようにする必要があります。例えば63℃30分の基準で実施した際に、途中で62℃以下になってしまった場合には、再度63℃に達してから再度30分を計測し直さなくてはなりません。

③調理済み食品の温度管理

鶏肉には先に説明した2つの菌以外にも付着している可能性があり、これらの菌の中には通常の加熱調理では完全に死滅しないものもあります。つまり加熱によってほとんどの菌は死滅したとしても、わずかに生き残った菌がその後の管理によっては再度増殖する可能性があるということです。そのため、調理後はすぐに喫食する。常温で放冷せず、流水やチラーなどで急速に冷却することが必要となります。

そして冷却後にそのまま提供をせずに温め直すなどする場合は常温戻しせず、可能であれば再度殺菌工程(中心温度75℃1分か同等の条件)の実施、難しければ喫食直前に短時間での加熱としましょう。

これは加熱と冷却を繰り返す際に「危険温度帯」を複数回通過することになり、その時間が長い分リスクが上昇するためです。

(3)機器・器具の管理

①適切な調理器具の使用

適切な温度管理には適切な調理機器、調理器具の選定も必須です。火や電気不使用のポットなどは保温性が高いとはいえ温度を一定に保つ効果はありません。

またゆとりのないサイズの鍋や保温機を使用すると、無理やり押し込まれて極端に火の通りが早い箇所、食材が重なって火の通りにくい箇所、浮き上がってそもそも加熱できない箇所などが発生し加熱ムラにつながります。

②機器の校正

中心温度計や保温機などで温度管理をしっかり行っていても、機器自体が壊れていて正確でない値が表示されていては安全性を保障できません。温度計や機器に不備がないことを確認するための「校正」も大切な作業の一つです。

方法として、まず沸騰したお湯と氷水を準備し、中心温度計をそれぞれの中に入れ温度を測ります。問題なければそれぞれ100℃と0℃を示すはずなので、±1℃以上の誤差がないことを確認します。次に保温機などがあれば、そちらに水や湯をはり稼働させます。30分程度経過した後、校正済の中心温度計を湯に入れ、設定温度との誤差がないことを確認します。

これらは校正頻度を設定して定期的に実施することが望ましいです。

(4)記録管理、客観的根拠

店舗で適切に管理したことを証明するために、記録を残しておくことも重要です。

現在飲食店でもHACCPの考えに則った管理が求められていますが、この中の「重要管理ポイント」として食中毒など消費者に被害を出さない管理とその記録が必要となります。

作成時の調理条件(63℃30分など)、加熱後の中心温度の記録、冷却記録、再加熱して提供する際の温度、などの記録表を作成し記入することで、管理の根拠になるだけでなく、異変が起きた際に気付きやすくなる(普段と数値が違う等)メリットもあります。

また食材を管理する冷蔵庫、冷凍庫、保温機なども温度記録の対象となります。さらに前述した校正についての記録もあることが望まれます。これらの記録は万が一の際に提出できるよう、保管期間を設定して管理するようにしましょう。

また食材検査をすることも客観的証拠となり有効です。予め決定したレシピ通り作成し検査することで、問題がないことの確認となります。ただし、食材の内容や加熱条件などにレシピに変更がある場合は再度の確認が必要となる点にご留意ください。

当社でも消費者の安心・安全をモットーに、製品特性に合わせた検査を提供します。食の安全・安心を業界トップクラスの検査品質でサポートしております。

詳しくは、食品微生物検査のページをご覧ください。

4.終わりに

低温調理は昨今、人気を集め飲食店や個人でも調理される機会が増加しております。煮崩れしないことや食品ロスの低減、作業時間の効率化、さらに素材の風味や旨味を逃さず柔らかくジューシーに仕上げ、栄養素の損失を低減できることなど様々なメリットがあります。

一方で加熱殺菌が十分でないので、食中毒のリスクが高まる可能性があります。低温調理におけるリスクを十分に理解して、適切な衛生管理、調理方法を取り入れて食中毒対策を実施することが重要となります。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:飲食店で生食を目的とした食肉を正しく扱うには

レバ刺しやユッケなど生食で喫食する食肉が提供されている飲食店はありますが、食肉の生食には大きな食中毒リスクが伴います。また、食品衛生法に基づき、生食が禁止されている食肉や、提供するために細かく基準が設定されている食肉があります。本コラムでは食肉の生食に関するリスクと法規制、対応のポイントをご紹介いたします。

関連コラム:カレーなど大量調理は要注意!!ウエルシュ菌の特徴と食中毒予防ポイント

集団食中毒の原因となる菌の一つに、ウエルシュ菌という菌があります。ウエルシュ菌は、ニュースによく登場するノロウイルスや腸管出血性大腸菌(O157等)と比べてあまり耳にすることは多くありませんが、注意すべき食中毒菌の一つとされています。今回はウエルシュ菌の特徴とその対策方法についてご紹介します。。

こちらのコラムは 第二コンサルティング本部 西日本Aグループ が担当いたしました。