食品のカビと言えば、何を思い出しますか?みかんに生えた青いカビ、お餅に生えた黒いカビなど、食品を保存していて取り出した時にカビがいっぱい生えていて、食べられなかったなどの経験はありませんか?

本コラムでは、食品の製造、流通、販売において、衛生・品質管理として重要であり、その管理が困難な「カビ」と、カビが増殖して産生する「カビ毒」について、お話ししたいと思います。

1.カビとは

カビは細菌やウイルスなどと同じ微生物ですが、マツタケやシイタケなどのキノコ類やパン、ビールなどの製造時に用いられる酵母と同じ仲間で、「真菌類」に分類されています。

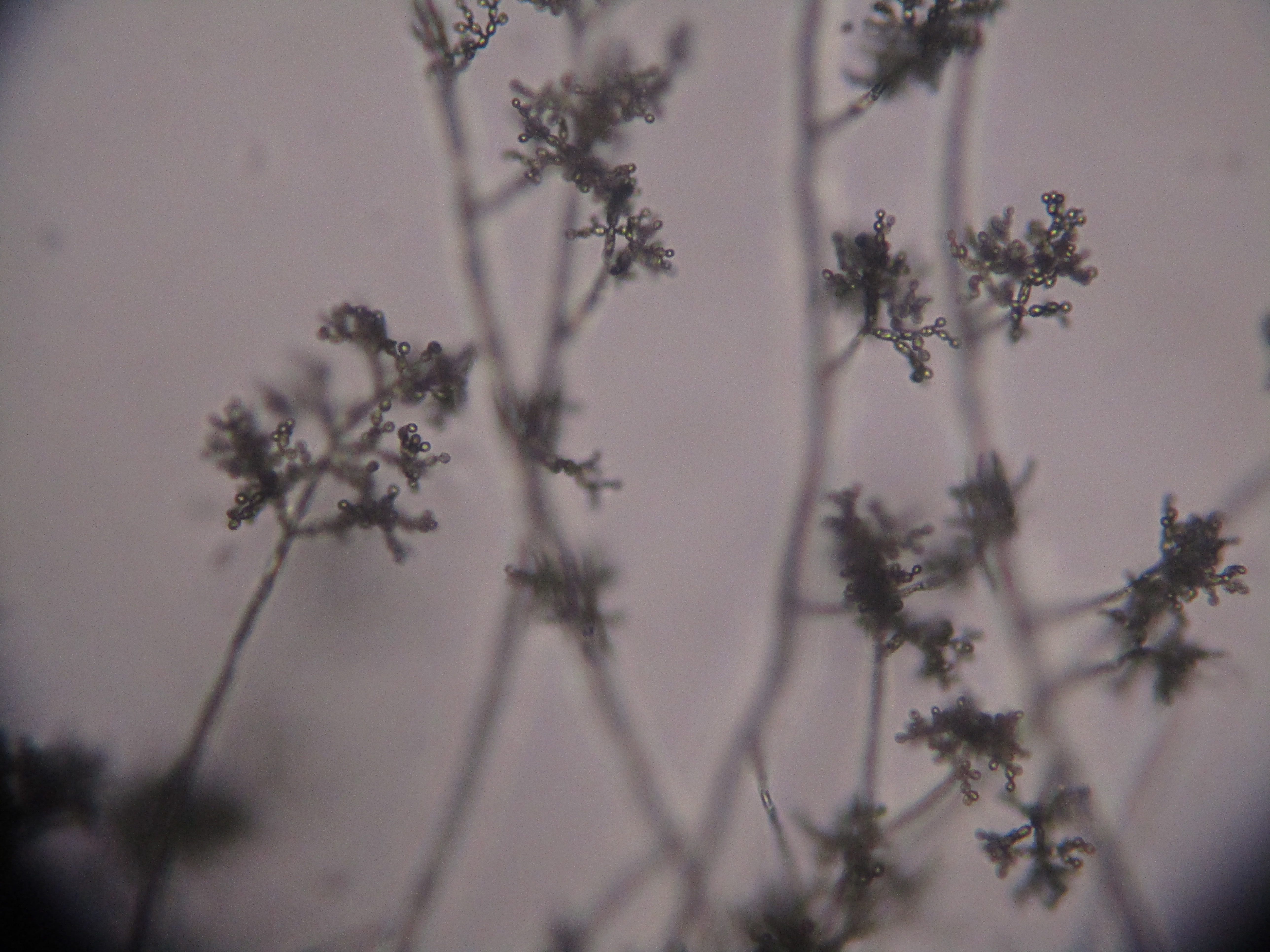

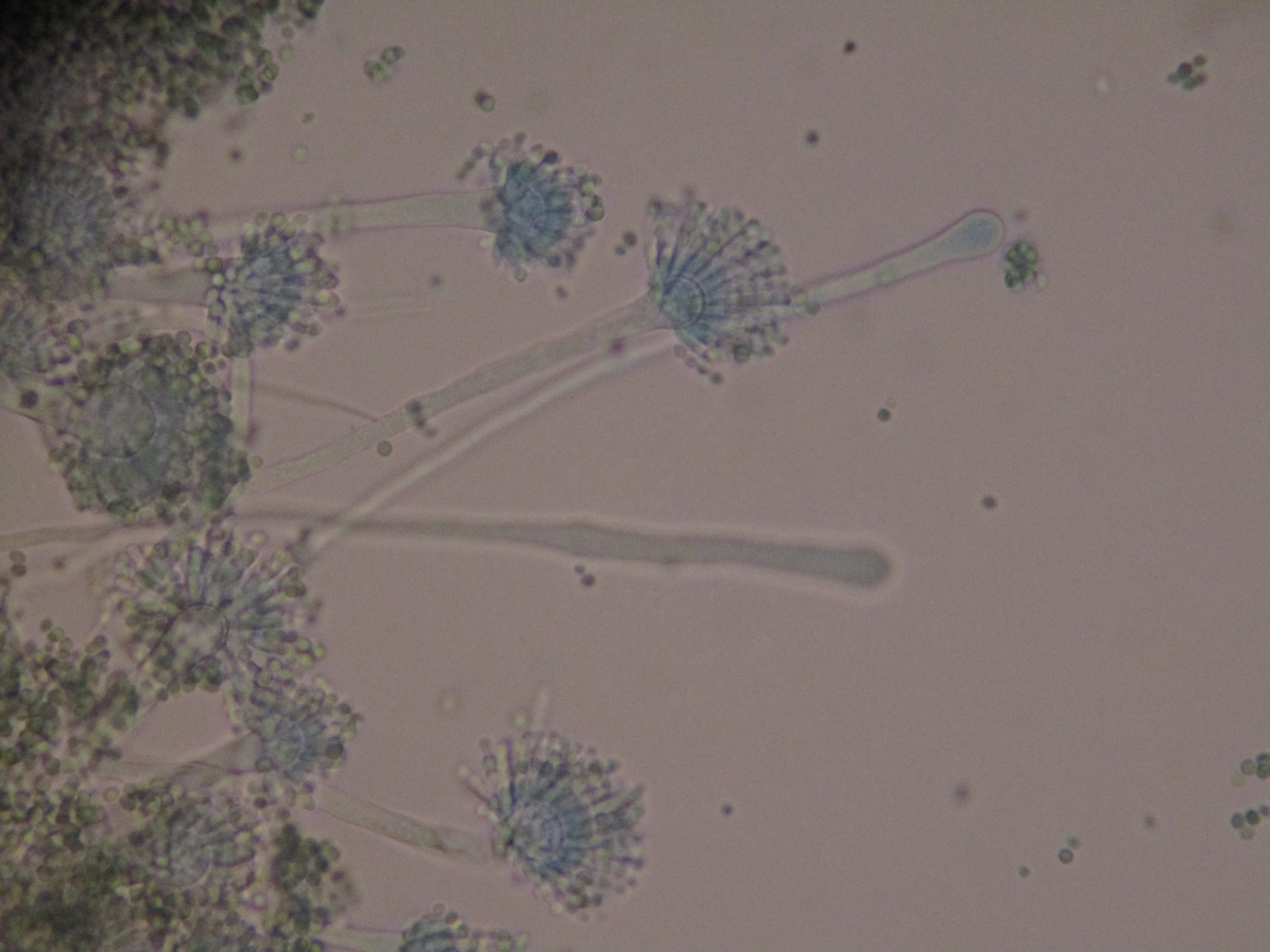

カビを顕微鏡で見ますと、たくさんの糸が絡み合って見えますが、これらは菌糸と呼ばれ、菌糸が集合して菌糸体(集落)を形成し肉眼的に観察することができます。菌糸の先端に胞子を形成し、風やヒトなどによって空中にまき散らされ、好適条件であれば2~3日で菌糸を伸ばし増殖します。

カビはジメジメとした場所に生えるイメージがありますが、増えるためには次の要件が必要です。

(1) 水分(水分活性)

食品中の水分のうち、食品自体と結合しておらず微生物が増殖に利用できる水分(自由水)の割合を示したものを、水分活性(Aw;water activity)と言います。一般に、細菌はAw0.80~0.99で増殖することができますが、カビはAw0.60以上で水分の少ないところでも増殖することができます。

また、カビは湿気が好きな高湿性カビ、乾燥を好む好乾性カビ、その中間の中湿性カビの3グループに分けられます。一般に、多く見られる高湿性カビはAw0.94~0.99、中湿性カビはAw0.85~0.93で良く発育し、好乾性カビはAw0.65~0.84程度で発育します。

(2) 温度

カビの種類によっては、冷蔵庫内の1~5℃でも発育ができますが、発育至適温度は25~28℃であり、40℃以上ではほとんど発育することができません。(3) 栄養

細菌が増殖するためには有機物(タンパク質など)が必須ですが、カビは殆んど栄養源分(タンパク質)のない無機物などでも増殖することがあります。(4) 酸素

細菌の中には、酸素がない嫌気状態の環境下でも発育するものがありますが、カビが発育するには、酸素は必須であり、脱気・真空包装などの嫌気状態では発育しません。

食品にカビが生えると、変色、異臭、異物と言ったクレームに繋がり、食品製造、販売、流通業界などでは対策に頭を痛めています。食品に多く見られるカビは、黒カビ[クラドスポリウム(Cladosporium)属]、アオカビ[ペニシリウム(Penicillium)属]、コウジカビ[アスペルギルス(Aspergillus)属]などが多いです。食品製造・加工工場などでは、カビは原材料(土壌汚染したものなど)によるものだけでなく、空中浮遊、ほこり、従業員の手指、昆虫などによって持ち込まれます。したがって、これらからの汚染防止が必要です。

なお、製造環境でのカビの汚染防止としては、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムなどによる殺菌・消毒が有効です。

【写真:Cladosporium sp.】

【写真:Penicillium crustosum】

【写真:Aspergillus penicillioides】

2.カビ毒とは

カビの産生する代謝産物のうち、人や動物に危害を起こすものをカビ毒(マイコトキシン)と呼び、これらの毒を産生するカビを「カビ毒産生菌」と言います。

現在、カビ毒は300種以上知られていますが、食品への汚染が見られる危害性の高い重要なカビ毒について、厚生労働省や農林水産省では下記の通り規制を設けています。

(1) アフラトキシン

食品のカビ毒として最も危害性が高く重要であり、アスペルギルス・フラバス(A. flavus)が産生する毒:アフラトキシン(Aflatoxin)として命名されました。この他アスペルギルス・パラシティカス(A.parasiticus)なども産生することが明かにさられています。

本毒にはB1、B2、G1、G2、M1、M2の6種類が知られており、発がん性物質として最強の一つで、肝がん、肝障害などを起こします。トウモロコシ、穀類やナッツ類、落花生などから検出されることがあり、食品衛生法では食品中の総アフラトキシン10μg/kg以下と規制を設けています。

この他、アフラトキシンに汚染された飼料を給餌された乳牛では、アフラトキシンが乳中に分泌されることから、最も危害性の高いM1について、乳中0.5μg/kg以下という規制が設けられています。

(2) デオキシニバレノール(DON)、ニバレノール(NIV)

麦類などの赤カビ病原因のフザリウム(Fusarium)属菌が産生するカビ毒で、消化器障害、造血機能不全、肝臓、腎臓障害を起こします。小麦や大豆などから検出されることが多く見られ、食品衛生法では、小麦で1.0㎎/㎏以下と定められています。(3) パツリン

リンゴの腐敗を起こす青カビの一種のペニシリウム(Penicillium)属やアスペルギルス(Aspergillus)属などの一部の菌種が産生するカビ毒で、リンゴなどが土壌に直接触れて汚染されたもので多く見られます。リンゴジュースや原料用リンゴ果汁では0.05ppm(50μg/kg)以下と基準が設定されています。

(4) オクラトキシン

アスペルギルス(Aspergillus)属、ペニシリウム(Penicillium)属の一部のカビが産生するカビ毒で、穀類やコーヒー、ココアなどから検出されることがあります。

(5) プベルル酸

昨年、紅麹を原料とするサプリメント(プベルル酸混入)摂取による健康被害事件が発生し、社会的に大きな問題となりました。原料製造中に青カビの一種が認められ、プベルル酸が生成されたと、言われています。

食品中のカビ毒についてはそれぞれ規制が設けられていますが、それ以前に食品業界ではカビの発生防止が重要です。食品製造・加工場で衛生管理が十分に行われていないのでは?との苦情につながります。食品事業者は環境中のカビ汚染(カビの種類、カビ数など)を防ぐと同時に、原材料からの汚染防止および生産現場、流通における衛生環境の管理を十分に行うことが必要です。

3. BMLフード・サイエンスでの細菌・カビの検査

当検査センターでは、食品および食品製造・加工場のカビ汚染の検査・調査を行っています。これらのうち、拭取り検査の内容・方法についてご紹介いたします。

拭取り検査

食品製造・加工場で用いられる機械・器具、製造環境および従業員の手指などの細菌・カビなどの汚染状況を調べるために拭き取り検査を行います。拭取り用綿棒で採取した試料(綿棒に入った希釈液)を細菌、カビ用検査用培地に接種し、培養することにより、細菌やカビの有無および汚染菌数を調べます。

食品のカビや食品製造所などでのカビの汚染、および検査についてお知りになりたいことがございましたら、

ぜひ弊社までご連絡ください。食品検査、環境検査等に関するお問い合わせはこちら。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房などの衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

参考図書・文献

・丸山務 ほか27名, 新調理師養成教育全書 必修編 第3巻 食品の安全と衛生, 公益社団法人 全国調理師養成施設協会, 2014年

・J・W・ディーコン著 山口英世・河合康雄 共訳, 基礎微生物学7 現代真菌学入門, 培風館, 昭和57年

・編集 日本防菌防黴学会, 菌・カビを知る・防ぐ60の知恵―プロ直伝!防菌・防カビの新常識―, 化学同人, 2015年

・公益社団法人 日本べんとう振興協会, 食品微生物検査技士 資格認定用テキスト, 平成25年

・浜田 信夫, カビはすごい!ヒトの味方か天敵か!?, 朝日新聞出版, 2019年

・東京都保健医療局, アフラトキシン, 食品衛生の窓 東京都の食品安全情報サイト(参照2025年1月7日)

こちらのコラムは 検査本部 が担当いたしました。

このコラムの監修者

品川 邦汎(しながわ くにひろ)

株式会社BMLフード・サイエンス 顧問

岩手大学農学部 名誉教授

大阪府立大学農学部獣医学科卒業後,大阪府立公衆衛生研究所研究員を経て岩手大学農学部獣医学科助教授・教授,農学部附属動物医学食品安全教育研究センター長.2009年岩手大学より名誉教授,大阪府立大学より農学博士授与(1981年)

役員:

日本食品微生物学会名誉会員,日本獣医公衆衛生学会 元会長(日本獣医公衆衛生学会学術賞を受賞) 東北食中毒研究会 元副会長, 日本食品衛生学会 元会長

主な委員:

現・厚生労働省厚労科学研究評価委員

元・厚労省厚生労働省 医薬食品衛生審議会委員,食品衛生分科会 食中毒部会長,内閣府食品安全委員会委員(微生物部会副委員長)および岩手県食の安全安心委員会委員長等を歴任

執筆:

[食品衛生検査指針](日本食品衛生協会,2018年)

[食品安全の辞典](日本食品衛生学会,2009年)

「生肉と食中毒」(日本食品衛生協会,2011)

「食中毒予防必携第2版」(日本食品衛生協会,2007)

![[2026/3/13開催]細菌・ウイルスだけじゃない!食中毒の世界~化学性食中毒について~](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260313seminar.jpg)

![[2026/2/27開催]検便検査の必要性と陽性時の対応について](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260227seminar.jpg)