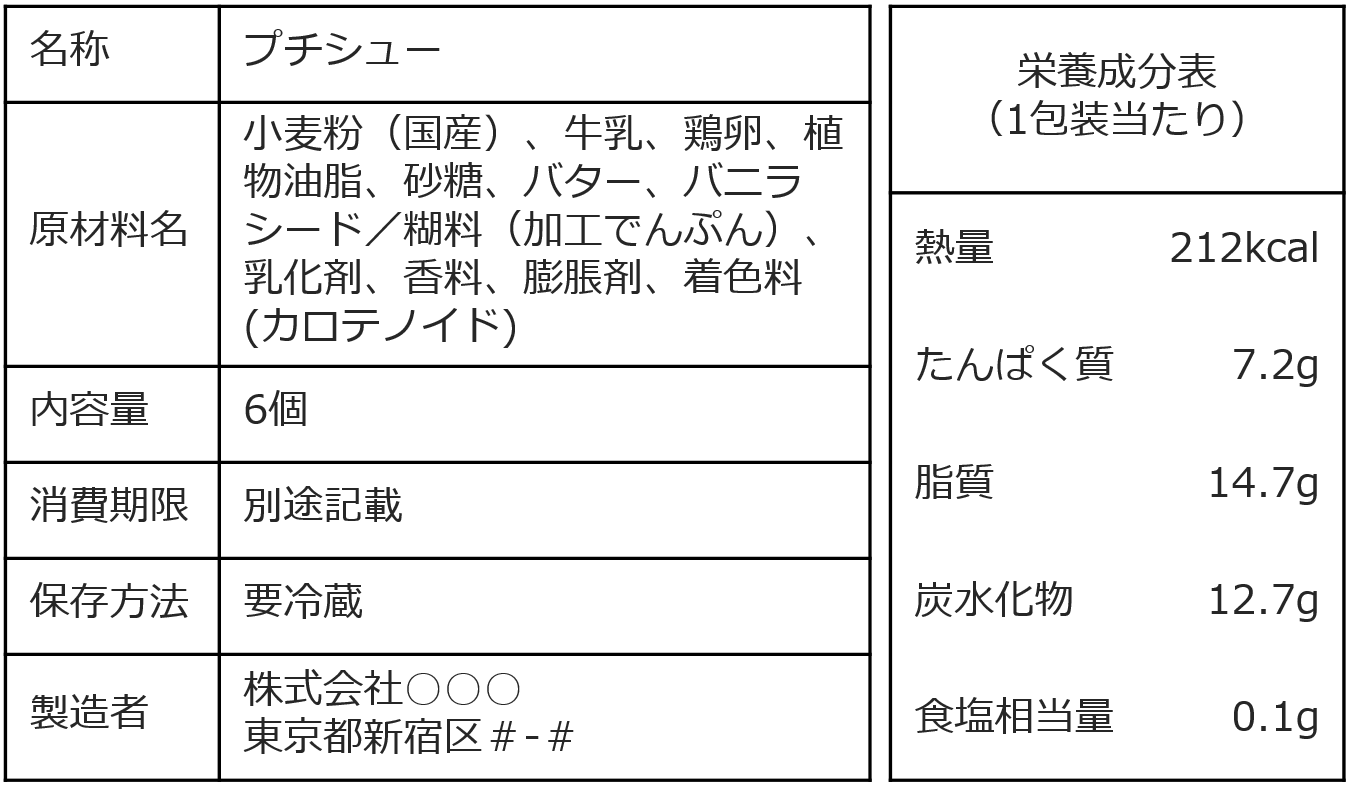

スーパーなどで食品を購入する際、上のイラストのような表示を参考にしたことが皆様一度はあるのではないでしょうか。このように日常的に目にすることの多い食品表示。しかし、その目的と意味を考える機会は少ないのではないかと思います。

本コラムでは、食品表示が必要な理由と、表示するべき情報について解説します。

1.食品表示の目的とは?

レストランでの食事やテイクアウトのお弁当、その場で量り売りされるお惣菜には、上のイラストのような表示がされていないことがあります。これは、その食品の情報を直接店員に確認できるからです。表示の義務もありません。

一方で、製造された場所以外での販売や、容器に入れられたり包装されたりした食品は、その食品の情報をその場で確認することが困難なため、表示の義務が発生します。

つまり食品表示の目的は、「食品の情報を消費者に伝達すること」です。食品表示は、食品の製造や販売を行う食品事業者と、その食品を購入する消費者とをつなぐ「情報の架け橋」としての役割を担っています。

2.食品表示に必要な情報とは?

では、どのような情報を消費者に伝える必要があるのでしょうか。

現行の食品表示制度を定めている食品表示基準では、大きく2つの観点から整理されています。

(1)食品の安全性に関する表示

代表的なものがアレルギーに関する表示です。例えばあなたが「えび」アレルギーをお持ちだとします。具材としてえびが使われていることを容易に確認できる、商品名に「えび」の文字が入っているなど、えびの使用を想像できる場合は、アレルギー表示がなくても喫食を回避できるかもしれません。

しかし、スープにえびエキスが配合されている、隠し味にえびを使った魚醤を使用しているなど、えびの使用を想像しにくい食品にアレルギー表示がない場合はどうでしょうか。最悪の場合、知らずに喫食し健康被害が発生するかもしれません。そのため食品表示基準では、表示の必要性が高い原材料に対してアレルギー表示を義務付けています。

このように食品表示は、消費者が食品を安全に喫食するために必要な情報を提供する役割を果たしています。また、期限表示や保存方法などの項目も安全性に関する表示に該当します。

(2)食品の選択に関する表示

食品を購入する際、どのような情報をもとに選択しているでしょうか。原材料として何を使用しているか、原材料の産地はどこか、中身はどれぐらい入っているか…など、その食品に関する情報を重要視する方もいるのではないでしょうか。そのため食品表示基準では、原材料や原産地など品質に関する表示を義務付けています。

このように食品表示は、消費者にとって関心の高い情報を提供することで、消費者が自主的に付加価値の高い食品を選択できるように情報を提供する役割も果たしています。代表的な項目として、原材料名、原料原産地名、内容量、食品関連事業者などが挙げられます。

消費者が食品の情報を適切に理解する手段として、食品表示は重要です。したがって、表示に不適正な部分やわかりにくい部分があると、消費者に間違った情報が伝わってしまう可能性があります。このため「正しい情報をわかりやすく消費者に届けること」が、食品表示にとって最も大切なポイントとなります。

3.食品の表示例と間違いやすいポイント

それでは、具体的に何をどのように表示すればよいのでしょうか。

【消費者向けに販売される包装された加工食品】に必要な表示について、表示方法の例と間違いやすいポイントをご紹介します。

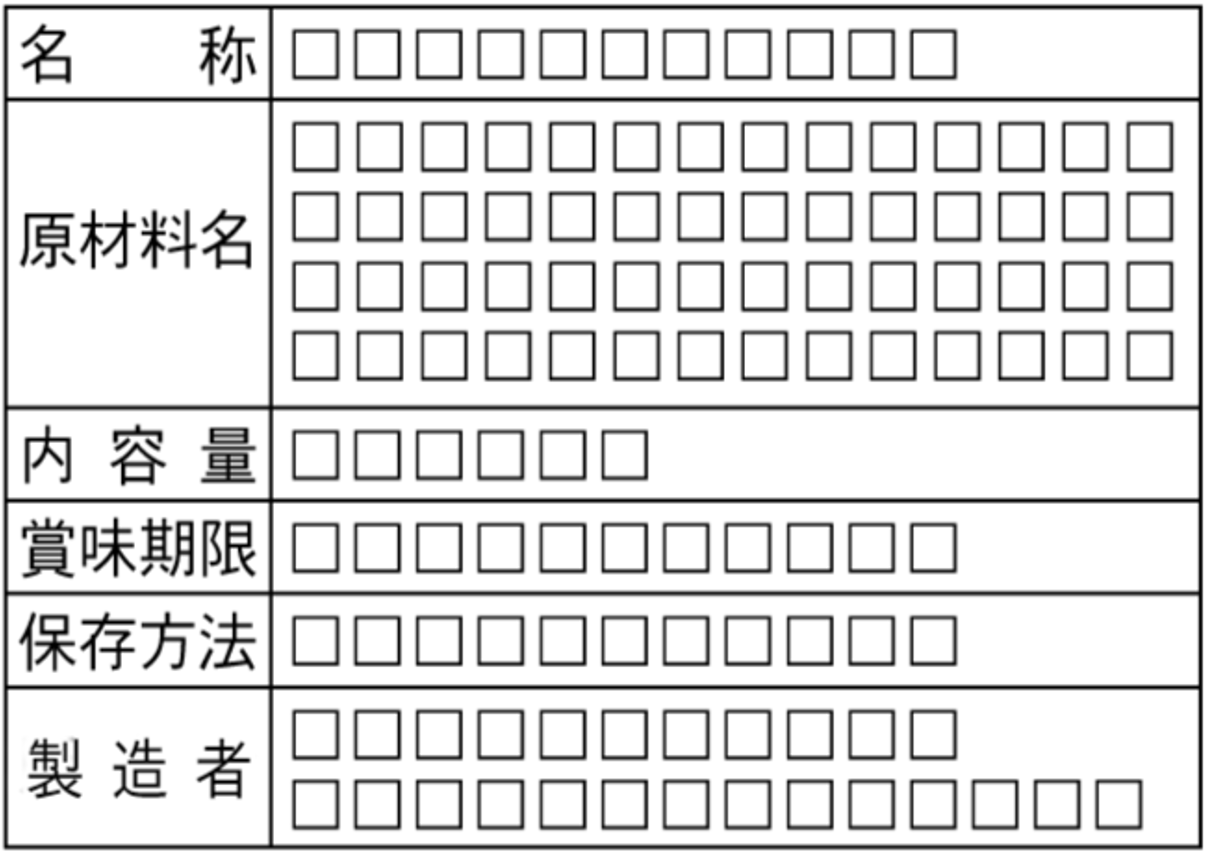

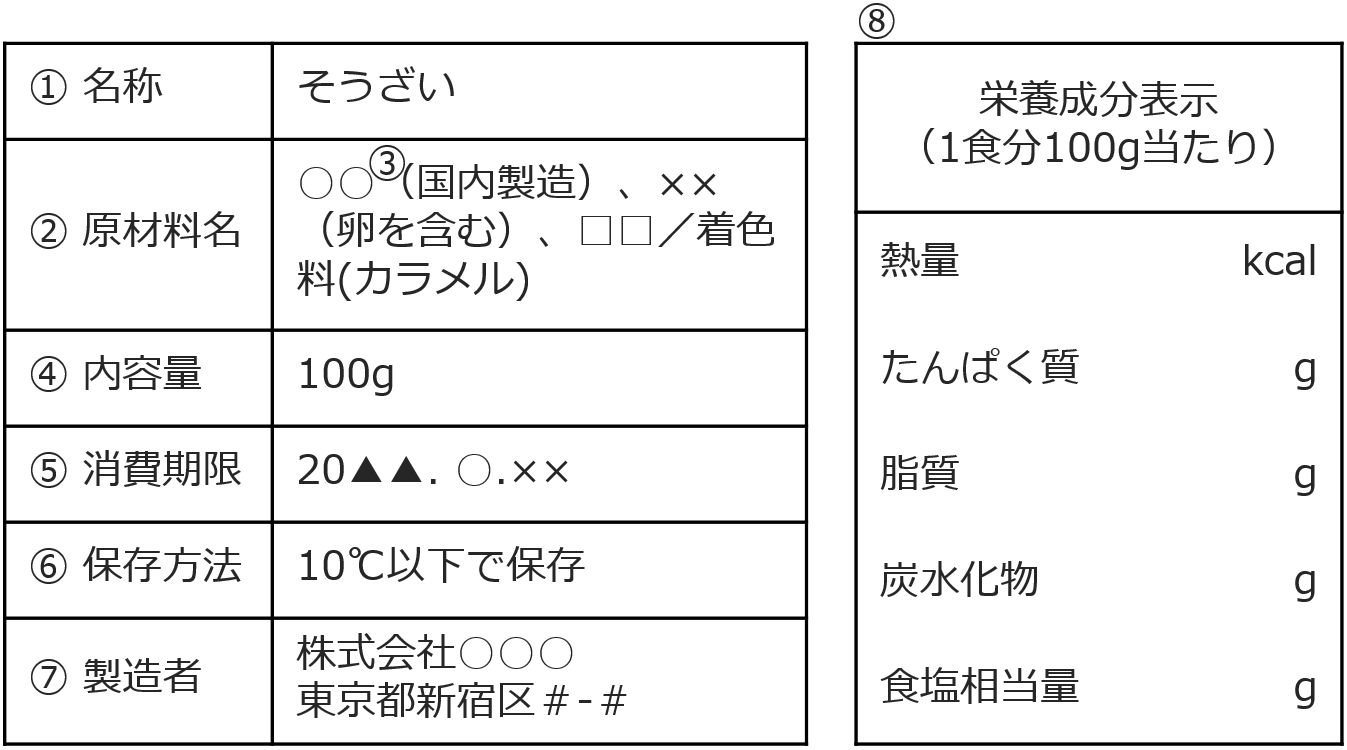

なおここでは、どの食品についても必要な表示事項である「横断的義務表示事項」に関する内容を中心に解説します。基本の表示事項は下記の7点+栄養成分表示です。

①名称

商品の内容を表す「一般的な名称」を表示

※商品名を名称として記載することは原則認められていません。(わかりやすい商品名であれば可)

②原材料名

原材料と添加物、アレルゲンを下記のように表示

原材料と添加物

それぞれ重量の多いものから順に表示

※「原材料」と「添加物」は「/」や改行などで明確に区分して表示します。

アレルゲン

下記どちらかの方法で表示

ⅰ 個別表示(原則):原材料名の直後に括弧を付して「マヨネーズ(卵を含む)」のように表示

ⅱ 一括表示:全てのアレルゲンについて、原材料名欄の最後に「(一部に小麦・卵・乳成分・…を含む)」のように表示

※個別表示と一括表示を組み合わせて使用することはできません。

※アレルギー表示の対象品目については、下記コラムもご参照ください。

アレルギー推奨表示対象品目の見直しについて ~マカダミアナッツの追加とまつたけの削除~

③原料原産地名(輸入品を除く)

原材料に占める重量割合が1位の対象原材料の原産地を原材料名に対応させて「豚肉(国産)」のように表示

(項目を作り、「原料原産地名:国産(豚肉)」と表示することも可能)

※対象原材料が加工食品の場合は、「ハム(国内製造)」のように、製造地を表示します。

※対象原材料の原産地が複数ある場合は、原材料に占める重量割合の高い原産地から順に、国別に表示するのが原則です。

④内容量

商品の量目(重量、体積、個数等)を表示

※計量法で定められた特定商品については、定められた量目で表示する必要があります。

⑤期限表示

未開封状態でいつまでに食べるとよいかを示した期限を、下記のどちらかの項目名をつけて表示

ⅰ 「消費期限」:安全に食べられる期限(品質が急速に劣化しやすい食品)

ⅱ 「賞味期限」:美味しく食べられる期限

※期限の日付を項目内に表示することが難しい場合は、表示場所を記載すれば他の場所に表示することができます。この場合は「商品下部に記載」等、具体的な場所を記載します。

⑥保存方法

未開封状態で期限まで品質を維持するための保存方法を表示

※冷蔵や冷凍品は「10℃以下で保存」「-18℃以下で保存」など、具体的な保存温度がわかるように表示します。

⑦食品関連事業者及び製造所又は加工所

ⅰ 表示内容に責任を持つ者(食品関連事業者)の氏名または名称+住所

ⅱ 製造所もしくは加工所の所在地+製造者または加工者の氏名または名称

を表示

※表示内容に責任を有する者(ⅰ)と製造所もしくは加工所(ⅱ)が同一である場合は、製造所もしくは加工所(ⅱ)の記載を省略することができます。

⑧栄養成分表示

下記をまとめて表示

ⅰ 事項名:「栄養成分表示」と表示

ⅱ 食品単位:100g、100ml、1包装など、1単位に当たるいずれかを表示

ⅲ 栄養成分:熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示

※栄養成分の表示順は変更できません。

上記の図のように、①~⑦の表示事項はまとめて表示します。

「一括表示」という言葉を聞いたことがないでしょうか。

これは、①~⑦を一括して表示するまさにこの部分を指します。

さらに⑧の栄養成分表示も併せて、容器包装の見やすい場所に表示します。

また、表示の方法にもルールがあります。代表的なものは下記の2つです。

・文字の色

背景の色と対照的な色を使用(例:透明の包装にエンボス加工での表示は不可)

・文字の大きさ

8ポイント(表示可能面積がおおむね150cm²以下の場合は5.5ポイント以上で表示が可能)

今回は、基本的な表示事項の概要に絞ってご紹介しましたが、食品群によっては個別の表示事項が定められているものもあります。さらに詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。

4. クイズ! よくある表示ミス

ここで、表示点検業務を行っているなかでよく目にする表示ミスを、クイズ形式でご紹介します。

「3.食品の表示例と間違いやすいポイント」の内容も参考に挑戦してみてください。間違いは全部で5箇所です。

前提条件:消費者に販売される包装されたプチサイズのシュークリーム詰め合わせ

【正解】

①名称に商品名を表示

一般的な名称を表示することとされており、商品名を名称として表示することは原則認められていません。

「洋生菓子」「シュークリーム」「洋生菓子(プチシュー)」のように表示します。

②小麦粉が製造地表示でなく産地表示

対象の原材料が加工食品の場合は、「小麦粉(国内製造)」のように製造地を表示、もしくは生鮮食品までさかのぼって「小麦粉(小麦(国産))」のように表示します。

③消費期限を別途記載と表示

別途記載する場合は「商品下部に記載」など、具体的な場所を表示します。

④保存方法を要冷蔵とのみ表示

具体的な温度を併記して「要冷蔵(10℃以下で保存)」などと表示します。

⑤事項名を「栄養成分表」と表示

事項名は「栄養成分表示」と表示します。

5.まとめ

食品表示は、食品表示基準によって数多くのルールが規定されており、食品関連事業者はこの基準を遵守することが義務付けられています。

もし表示事項に不備があり行政指導を受けてしまった場合、企業のブランドイメージ低下が予想されます。さらに万が一健康被害が発生した場合は、その補償も想定されます。

「食品表示はなぜ必要なのか?」忘れがちですが最も大切なこの部分について、本コラムをご覧いただいたことで理由を整理する一助となっていたら幸いです。

食品表示は、食の安全・安心を守り、食品事業者と消費者をつなぐ大切な情報の架け橋です。

ご紹介した表示例や行政からの情報を参考にしながら、表示する食品の特性と表示のルールを適切に理解し、「正しい情報をわかりやすく消費者に届ける」ことを心がけていきましょう。

BMLフード・サイエンスでは、食品表示の点検・作成だけでなく、食品表示に関するコンサルティングや講習会なども行っております。食品表示に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

詳しくは、「食品表示関連業務」のページをご覧ください。

また、当社は、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:化粧品広告と薬機法 ~その広告表現、本当に大丈夫?~

国内外のコスメ類を扱う際の広告表現における基本的な注意点や、薬機法(医薬品医療機器等法・旧薬事法)のポイントについてお話しします。

こちらのコラムは 第四コンサルティング本部 表示グループ 松田 真英 が担当いたしました。