行きつけのカフェや飲食店などで見かける雑貨品、手に取ったことありませんか? 可愛いマグカップや、季節ごとのタンブラー、綺麗な柄のコースターとマドラー。 寒い時期には欠かせない、おしゃれなガラスのティーポットやダブルウォールカップなど。

店舗の彩りに欠かせないアイテムですが、安全に関する法律や、品質基準、販売に必要な法定表示があるのをご存じでしょうか。 オリジナルの食器が法律に違反していたら、お店の全部が疑われてしまうかもしれません。

本コラムでは、お客様からの信頼と、お店のブランドイメージを守る為の品質基準や表示ルール、品質管理の実践ポイントを紹介します。

1.雑貨品の品質管理が重要な理由

食品にくらべて安全意識が低くなりがちですが、食品に接する事を目的とした雑貨品は食品同様、食品衛生法の規制を受けます。

例えば、ガラスコップや陶器のお皿から有害な鉛やカドミウムが溶け出さないか。プラスチック製のタンブラーに有害な化学物質が使われていないか。などの安全性に関して、材質試験や溶出試験などを義務とすることにより、有害物質の食品への混入を規制しています。

また使用できるプラスチックを制限する事で安全性を確保しているのが、ポジティブリスト制度です。

関連コラム:ポジティブリスト制度経過措置満了!6月から完全施行になる制度をおさらい

2018年6月に公布された食品衛生法の改正に伴い、食品用器具や容器包装に関するポジティブリスト制度が導入されました。すでに運用が始まっている制度ですが「ポジティブリスト制度って何?」「完全施行までに何をしておけばいいの?」と悩まれる方もいるかと思います。

食に関わる全ての事業者が対象となり、罰則のある制度となっているため、完全施行となる前に具体的な内容を一緒におさらいしていきましょう。

商品によっては JIS(日本産業規格)などにより基準が設けられているものもあります。こうした公定基準を用いて一定の品質を担保することは、商品を手に取られたお客さまの安全を守ることに繋がります。

2.雑貨品でケガしない為の品質基準

ガラスコップが簡単に割れたり、タンブラーが熱湯で変形してしまっては、ケガや火傷などにつながります。こうした事故を防ぐ為、商品の物理的な安全性の確認も必要です。

(1)ガラス製品

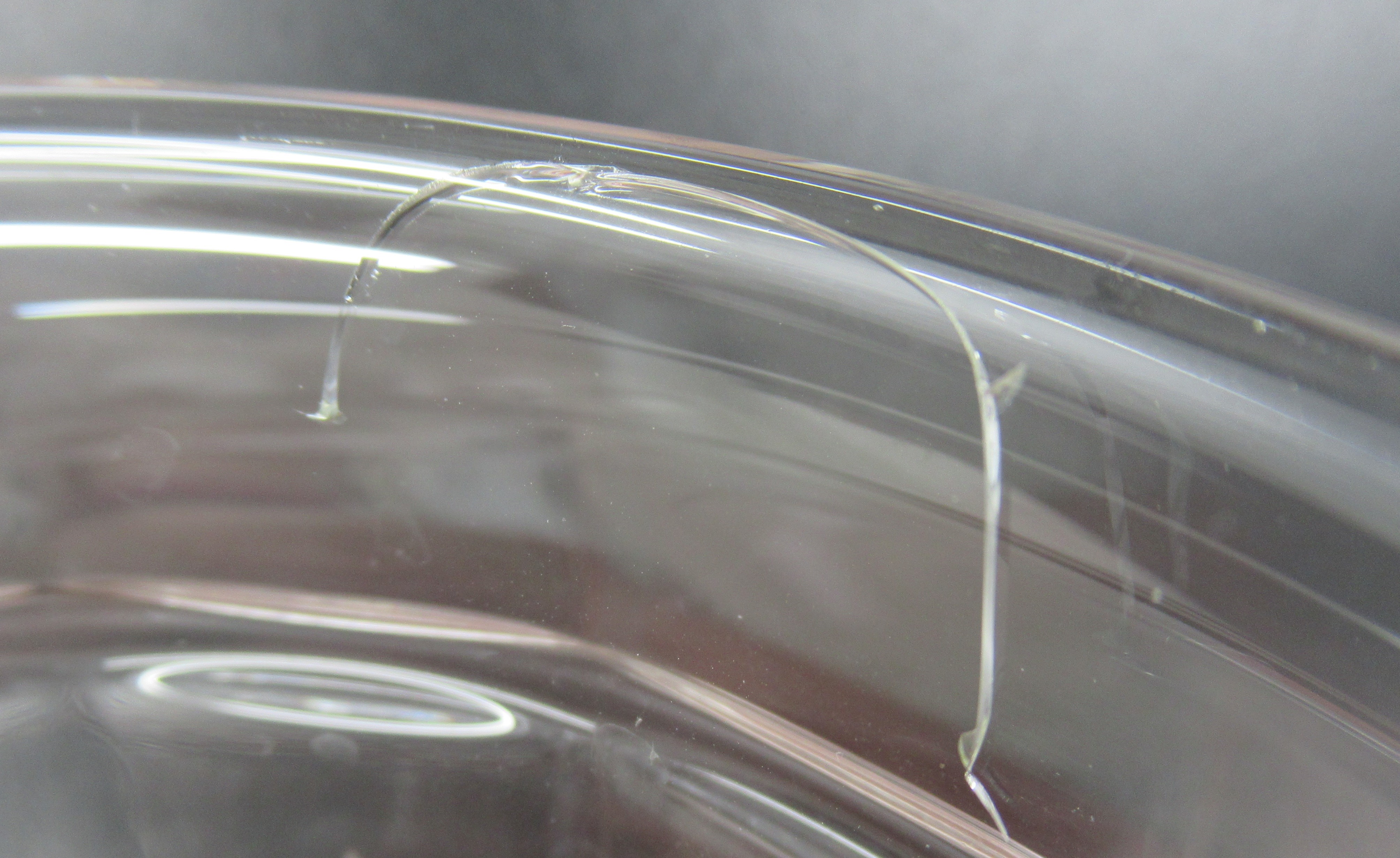

ガラスの規格である「JIS S2043:ガラスコップ」には、鋼球を口部に落下させる「衝撃強さ」という検査項目があります。ガラスコップの口部の縁から5㎜の位置に10㎝の高さから鋼球を落下させて割れ等の異常がないかを確認する検査です。

ガラスコップの中でも特にダブルウォールグラスなどは構造上、検査で割れるケースがあります。

割れる箇所も鋼球の当った部分ではなく、その内側や、鋼球が当たった位置の反対側が割れることもあります。これは衝撃がガラスの中を伝播し構造的に脆弱な所が割れる為です。通常のカップでも取っ手の根元に衝撃のエネルギーが集中して割れるケースが見られます。こうしたことから、これら製品が店頭に並ぶ前に事前の確認をお勧めします。

関連コラム:ガラス製食器の品質管理のポイント ~安全に食器を販売するためには?~

本コラムでは、ガラス製食器を販売する方に向けて、ガラスの特性や事故事例、品質管理上のポイントについてお話します。

耐衝撃性試験にて、口部の内側が破損したダブルウォールグラス

(2)プラスチック製品

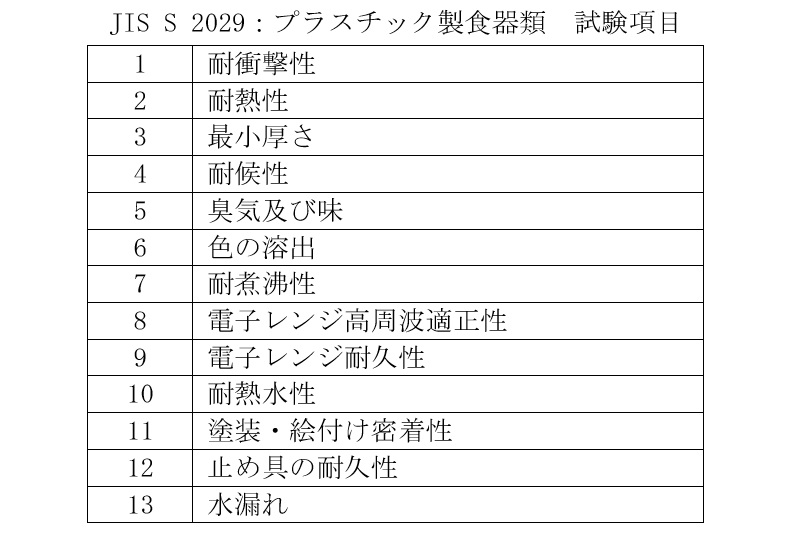

プラスチック製品では、「JIS S 2029:プラスチック製食器類」という規格があります。耐熱性(食器が耐えられる温度を測定)や、電子レンジにかけて問題がないかなどの項目があります。

全ての項目を試験する必要はありませんので、一般的には取り扱う商品の特性を考慮して実施する項目を選び、検査を実施します。

(3)その他の雑貨品

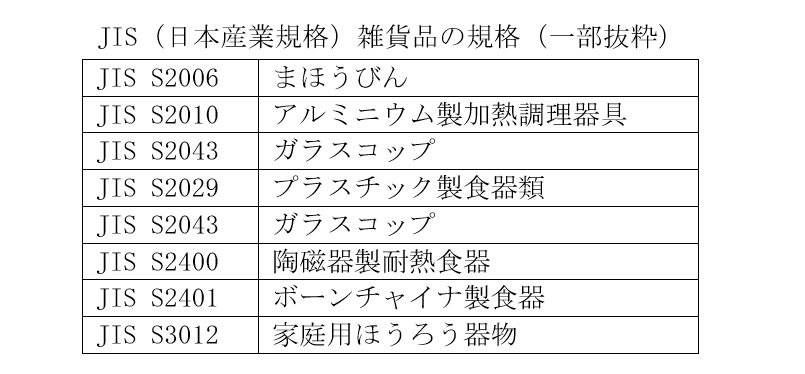

その他の雑貨品には以下の様なJIS規格があります。

「JIS S2006:まほうびん」には皆様が持ち歩いているマグボトルが含まれていますし、「JIS S2010:アルミニウム製加熱調理器具」は金属製食器の基準として準用されることがあります。

3.雑貨品に必要な品質表示

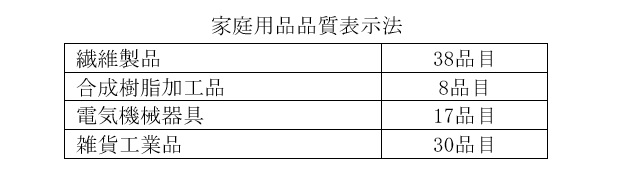

雑貨品を日本国内で販売する為の表示の法令に、家庭用品品質表示法があります。

家庭用品品質表示法では大きく4つの区分に分かれており、それぞれの対象製品に対して、製品の特性ごとに表示しなければならない項目が決められています。

また法定表示は消費者が買うときに目に見える様に表示することが求められます。

例えばプラスチック製のタンブラーやランチボックスなどであれば、合成樹脂加工品に分類され、耐熱温度や使用している樹脂の種類、商品特性に応じた取扱方法などが定められています。

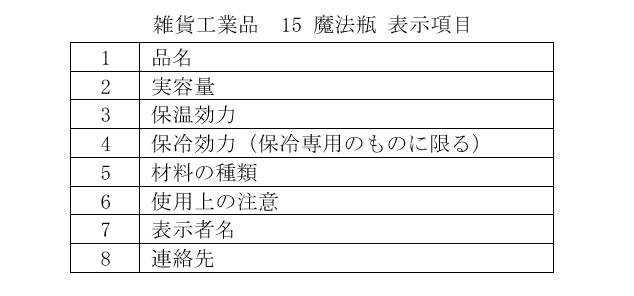

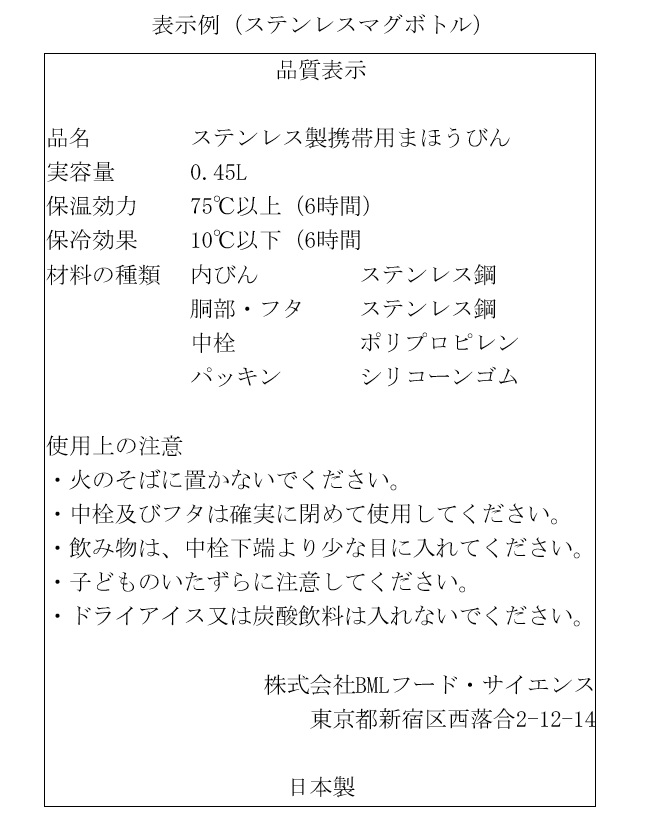

また木製トレーなどは構造によって雑貨工業品の「12 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具」に該当する場合がありますし、マグボトルは「15 魔法瓶」に含まれますので、以下の項目の記載が求められます。

さらに、家庭用品品質表示法では、表示責任者としての表示者名や連絡先(住所もしくは電話番号)の付記が必要ですが、HPアドレスや携帯電話番号などは認められていません。

必要な表示事項については、消費者庁のホームページに掲載されていますので表示を作成する際の参考にしてください。

【参考:消費者庁HP】

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/

4.品質を保証するための注意点

例えば、プラスチック製品(合成樹脂加工品)では家庭用品品質表示法に基づいて耐熱温度表示が必要ですが、表示する為の温度の確認方法は「JIS S2029:プラスチック製食器類」に基づいた検査方法で確認することと定められています。

定められた検査方法以外での結果は、法定表記の記載根拠とは認められない場合もあるので注意が必要です

プラスチック製品の耐熱性試験風景

また、性能や品質について誤った表示をすると、景品表示法に抵触する場合があります。 耐熱ガラス製と謳ったティーポットが実は耐熱ガラスでなく、記載されている素材名が正しくなかったり、耐熱性能を発揮できなかったりして不当表示(優良誤認)と判断されると、措置命令や課徴金を課される可能性があります。また誤表記によって事故が発生した場合には、賠償責任を問われるケースも考えられます。

安全確認、品質確認を怠ったことで商品を回収する必要が発生し、多額の損失が発生する事もあります。記憶に新しいところでは、数年間で140万個以上販売された定価格ショップのグラスが自主回収になっています。

また、現代は小さな事故であってもSNSなどで拡散されてしまう時代です。 お客さまの手元に届いた商品の問題をきっかけとした自主回収の発生やブランドイメージ低下を招くような事態を防止するためにも、品質管理は大変重要なものとなります。

5.おわりに

ここまで、雑貨品の法律や規格基準の例を紹介してきました。

安全な商品を製造・販売するには、素材の特性や法規制を理解し、適切な品質管理を行うことが重要です。

当社では生活雑貨品のコンサルティングサービスや検査を実施しています。

今回紹介したカフェや飲食店で販売している雑貨品の検査の他にも、商品ごとに必要な検査項目のご提案と検査を行います。また、想定される使用方法や使い勝手に問題がないかを確認する実用検査も実施しています。 その他、各種表示の確認や、品質管理ご担当者様や店頭スタッフ様に向けた講習会も承っております。お気軽にご相談ください。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:身近に潜んでいるかもしれないサイレントチェンジ

「サイレントチェンジ」という言葉をご存知でしょうか。製造メーカーがコスト削減等の事由により、販売元の企業に知らせずに、部品の素材等の仕様を変更し、納品してしまうということを指します。このような変更は、製品の品質や性能に影響を及ぼす可能性があります。

本コラムでは、発生する背景や防止策について解説します。

こちらのコラムは 第四コンサルティング本部 商品グループ が担当いたしました。

![[2026/3/13開催]細菌・ウイルスだけじゃない!食中毒の世界~化学性食中毒について~](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260313seminar.jpg)

![[2026/2/27開催]検便検査の必要性と陽性時の対応について](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260227seminar.jpg)