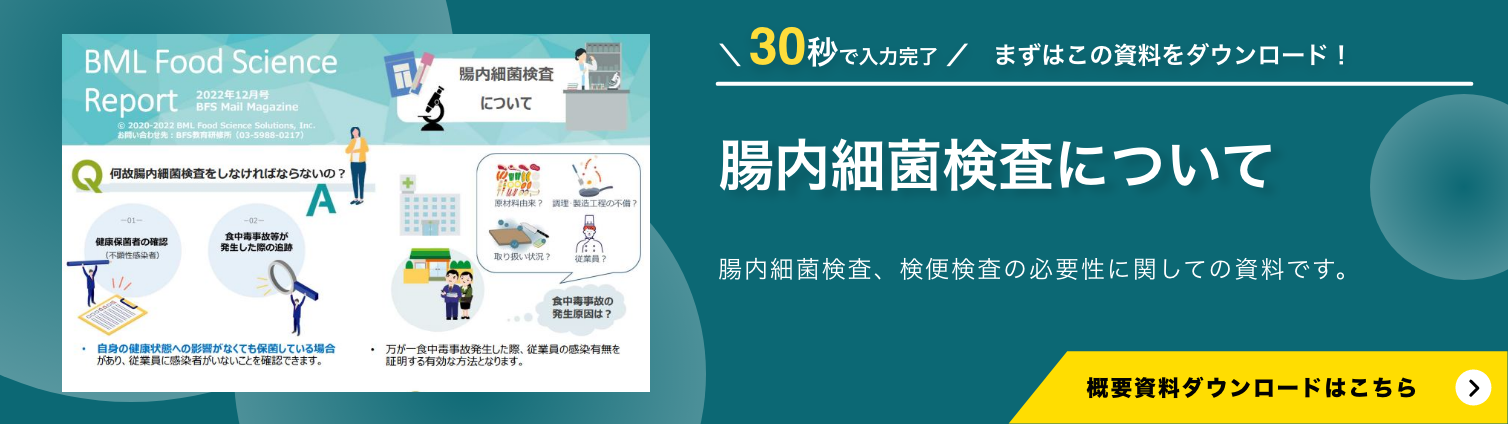

検便(腸内細菌検査)は、飲食店や食品工場など食品を取り扱う業種にとって定期的な実施が欠かせません。腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌、赤痢菌といった病原菌の有無を確認することで、食中毒の発生を未然に防ぐことができます。

しかし、採便は生理中や妊娠中、あるいは下痢や便秘の時など、体調や身体の状況によって注意が必要な場合があります。これらの状況で適切に採便しないと、検査結果に影響が出たり、再提出が必要になったりすることもあります。

本コラムでは、検便の基本的な目的から、体調に応じた具体的な注意点と対処法、正しい採便方法、衛生管理、そして検査結果が出た際の対応まで、実践的な内容を詳しく解説します。

1.検便とは|その目的と重要性

検便は、便を用いて腸内の病原菌の有無を調べる検査です。主に以下の目的があります。

(1)健康保菌者の有無の確認

健康保菌者とは食中毒菌に感染していても全く症状を示さない人を指します。

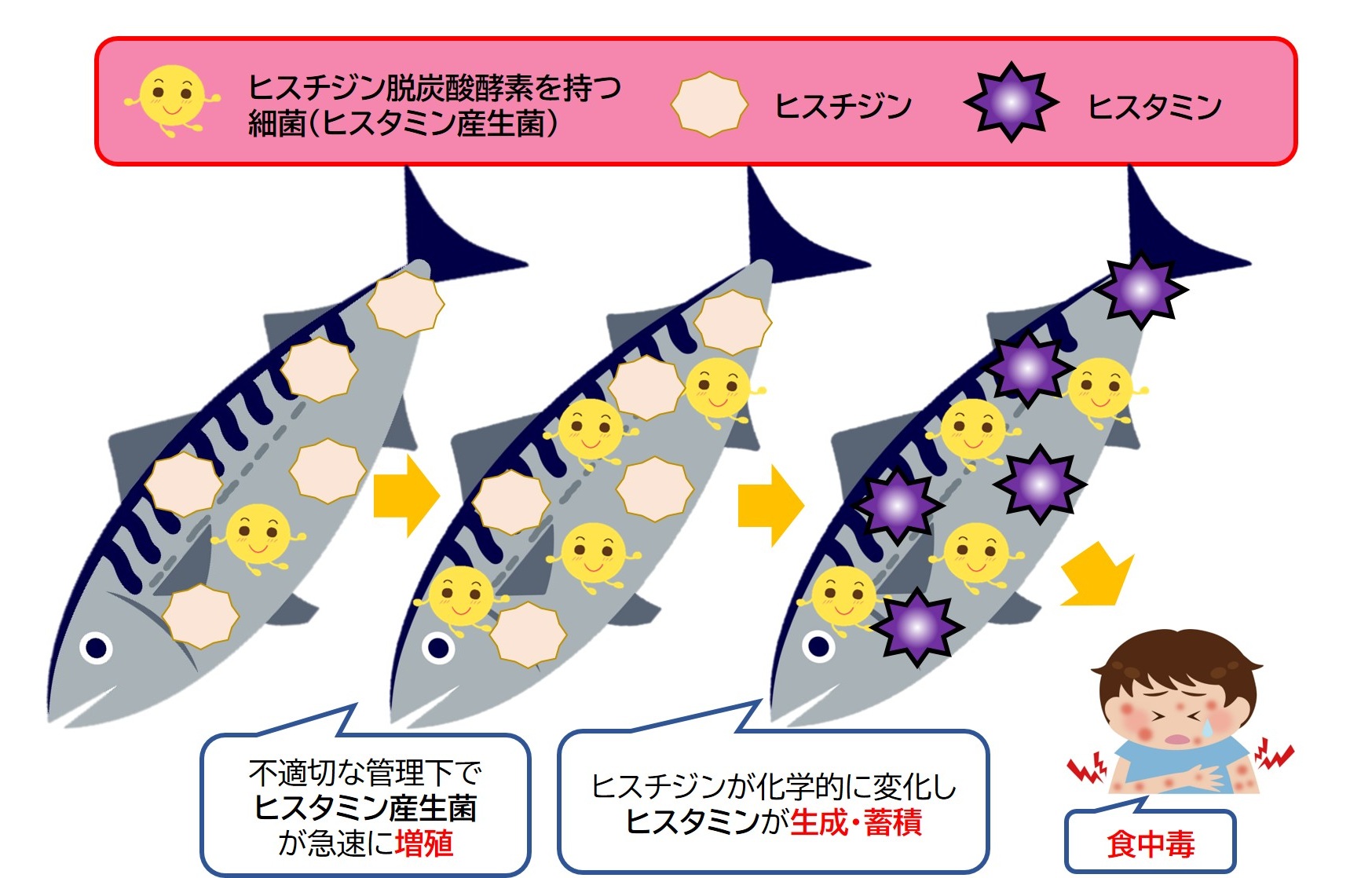

健康保菌者は食中毒菌に感染しているため、糞便と共に食中毒菌を排出しています。そのため健康保菌者が食材を取り扱うと食材や料理に食中毒菌を付着させ、食中毒発生に繋がる可能性が高くなります。

また症状を有する保菌者に比べ、自身の健康状態に影響がないため、自覚せずに感染を広めることで、より被害が拡大してしまう傾向があります。

(2)食中毒発生時の原因追跡

万が一食中毒事故が発生した際、保健所では原因を調査します。

食中毒の原因は、食材や調理工程、調理環境、器具の取り扱いなど『モノ』に由来する場合と、従業員『ヒト』に由来する場合があります。

食中毒事故の原因究明において、定期的な検便実施記録を提示できれば、従業員が感染源でなかったことを客観的に証明できます。これは、従業員や店舗を守る重要な防衛手段となります。もし検便検査を行っておらず記録も提示できない場合、店舗の衛生管理体制だけでなく、企業・団体としての責任も問われることになります。

2.生理中の検便|提出は可能?注意点は?

生理中でも検便検査は可能です。

大腸がんの検査のため同じく検便と呼ばれる腸管からの出血の有無を調べる便潜血検査では、血液の混入する恐れのある生理中の便の採取は避けるべきとされています。

しかし、腸内細菌検査は腸内の食中毒菌の有無を調べるため、血液が混入しても結果に影響はありません。そのため、生理中でも検査は可能です。

3.妊娠中の検便|体調に応じた判断を

妊娠中でも検便は可能です。

妊娠中でも検便検査は問題なく実施することができますが、妊娠初期は特につわりや体調不良により便の採取が困難なこともあります。無理に排便しようとせず、可能なタイミングで採取してください。必要であれば医師や職場の衛生管理担当者に相談し、スケジュールの調整を行いましょう。

4.下痢や便秘のときの採便方法と注意点

体調不良が原因で便の状態が通常と異なる場合、適切な採便が難しくなることがあります。

(1)下痢のとき

便が水様状の場合、採便スティックに付着しづらく、正確な検査ができないことがあります。なるべく便の固形部分を採取し、便器の水が混じらないよう注意してください。採便が難しい場合は、無理に提出せず、便の状態が回復してからの再採取が望ましいでしょう。下痢が続く場合は、ノロウイルスなどによる体調不良の可能性もあるため、医師の診察をお勧めします。

(2)便秘のとき

排便がないと当然検便を実施することができません。検便の提出スケジュールを確認し、余裕を持って採便の準備を進めましょう。もし医師から下剤などの指示を受けている場合は、その指示に従ってください。

5.便が水に浸かってしまったときの対応

便が水に浸かってしまった場合、水による影響で正確な検査ができなくなる可能性があります。

トイレットペーパーなどを敷いて排便することで、水に浸からないよう工夫しましょう。もし便が水に浸かってしまった場合は、新しい便で再採取をすることが望ましいです。

6.アルコール摂取と検便の関係

アルコールを摂取しても検査自体は問題なく実施することができます。

しかし検便前の飲酒にはリスクがあります。 過度なアルコール摂取は腸内環境を乱し、下痢などを引き起こすことがあります。その結果、採便が困難になる恐れがあるため、検便前日は過度なアルコール摂取を控えるのが望ましいでしょう。

7.抗生物質を服用している場合

風邪などで抗生物質を服用している場合、検便の結果に影響を与える可能性があります。服用が終わってから数日空けて検便を採取するのが望ましいでしょう。抗生物質を服用中の方は、医師に相談し、指示に従ってください。なお、抗生物質を含まない一般的な風邪薬であれば、検便結果に影響はないため、検査は可能です。

8.正しい採便方法

(1)採便方法

- スティック部分を汚さないよう注意しながら容器を開けます。

- 便にスティック部分を刺し採便します。

- 採取後はしっかりフタを閉じ、指定の方法で提出します。

- 検便容器には使用期限がありますので期限内に使用ください。

(2)採便量の目安

スティックの先の部分に少量(米粒程度)付着する程度で十分です。少なすぎると採便不良で検査ができなかったり、多すぎると検査機器に支障をきたす場合があるため、適量を採取するようにしてください。

(3)保管方法

提出まで時間がある場合は、冷暗所で保管します。ただし長時間の保管は避け、1週間を限度にできるだけ早く提出しましょう。

参考:当社HP 検便(腸内細菌)検査提出案内(検便の採取方法の動画もあります。ぜひご覧ください)

9.検査結果と対応

(1)陰性の場合の対応

陰性であれば通常通り勤務や活動が可能です。下痢等の症状がある場合は再検査もしくは医師の診察を検討してください。

(2)陽性の場合の対応

検便検査で陽性になった場合、陽性となった項目によって対応方法が異なります。

腸管出血性大腸菌、赤痢菌陽性

これらの菌は感染症法上、3類感染症に指定されているため、法令にしたがって対応することが求められます。陽性者は二次感染を防ぐため、調理などに従事することが規制されます。

陽性の連絡を受けたら、陽性者に速やかに医療機関を受診させてください。医療機関でも陽性と診断された場合、保健所へ情報が伝えられます。就業制限の解除など、その後の対応は医療機関と保健所の指示に従いましょう。

サルモネラ属菌陽性

上記の3類感染症のような就業制限は設けられませんが、二次感染を防止するため、陽性者が調理作業に従事することは避け、医療機関を受診させてください。治療後、調理に従事する場合には再度検便検査を受け、陰性となっていることを確認した上で復帰させることが一般的です。

このように検便検査が陽性の場合、保健所への報告が義務付けられることがあります。 職場では就業制限や再検査の指示を受け、完治後の陰性確認を行うようにしてください。 予め対応方法を定めておき、陽性となった場合でも慌てることなく対応できるように準備しておきましょう。

10.まとめ

検便は、食品の安全を守る上で極めて重要な検査です。生理中や妊娠中、あるいは下痢や便秘といった身体的な状況に応じて、通常とは異なる採便方法や注意が必要な場合があります。本コラムで解説した正しい知識と手順に基づき、ご自身の状況に合わせた無理のない方法で適切に採便を行いましょう。衛生管理は一人ひとりの意識から始まります。継続的な教育と丁寧な対応が、職場や施設全体の安全確保へと繋がります。

BMLフード・サイエンスでは検便検査はもちろん、検査で陽性になってしまった場合のご相談対応、食中毒の発生予防のための検査やコンサルティングのサービスを提供しています。厨房や製造ライン等における動線、設備やトイレといった環境に潜んでいる感染リスク対策は弊社の食品衛生コンサルタントにぜひご相談ください。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:飲食店を開業したら~検便検査(腸内細菌検査)はどこで受けたらいいの?~

検便検査はどこで受けたらいいのでしょうか?本コラムでは、検便検査ができる代表的な依頼先とその特徴についてご紹介します。

こちらのコラムは 第二コンサルティング本部 名古屋グループ 長谷川 陽 が担当いたしました。

![[2026/3/13開催]細菌・ウイルスだけじゃない!食中毒の世界~化学性食中毒について~](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260313seminar.jpg)

![[2026/2/27開催]検便検査の必要性と陽性時の対応について](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260227seminar.jpg)