毎年、ノロウイルス食中毒事故は冬から春先にかけて多く発生しています。汚染された二枚貝を喫食することにより起こるものもあれば、ノロウイルスを保有していた調理従事者が食品や設備を汚染することで広がる食中毒事故もあります。衛生管理の一つとして自己申告による健康チェックもありますが、中にはウイルスを取り込んでも特に自覚症状がでない不顕性感染者もいらっしゃいます。不顕性感染者は無自覚のままウイルスを排出するため、食中毒や感染拡大を引き起こす可能性があります。

本コラムでは、ノロウイルスの特徴や感染経路の解説に加え、調理従事者による食中毒事故のリスクに備えた『スクリーニング検査』について解説します。(2024年9月25日に開催した無料セミナー『ノロウイルス』の内容をまとめたものになります)

1.ノロウイルスとはどんなウイルス?

ノロウイルスは非常に小型で球形のウイルスです。潜伏期間は24~48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱を起こし、通常は1日~2日で回復していきます。

ノロウイルスの特徴① 大きさ

細菌が1 μmに対してノロウイルスは30 nmしかありません。そのため、手のしわや爪、皮膚の間に入り込みやすく、また嘔吐物が乾燥するとほこりなどとともに空気中を浮遊しやすいという特徴があります。

ノロウイルスの特徴② 感染力

腸炎ビブリオやウエルシュ菌などは100万個程度で発症するのに対し、ノロウイルスは10~100個程度の少量で発症に至ることから、感染が拡大しやすいといえます。特に流行期にはきちんとした感染予防対策が必要です。

ノロウイルスの特徴③ ウイルス排出期間

ノロウイルスにかかり、症状が落ち着いてからも注意が必要です。ノロウイルス感染者の嘔吐物、糞便中にはノロウイルスが大量に含まれます。症状消失後も1週間~1ヶ月程度はウイルスが排出されるという認識をもつ必要があります。症状が治まったとしても、すぐに職場復帰せず、検便検査でノロウイルスを保有していないか確認しましょう。

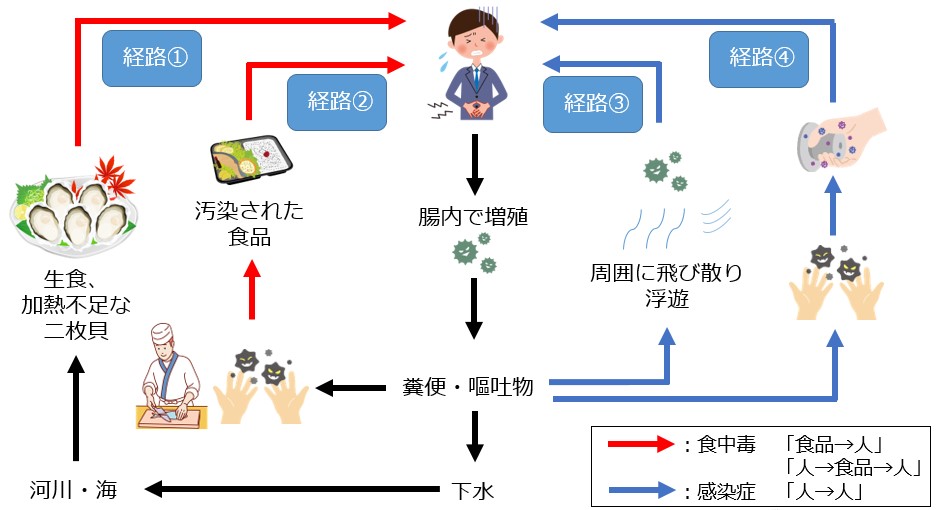

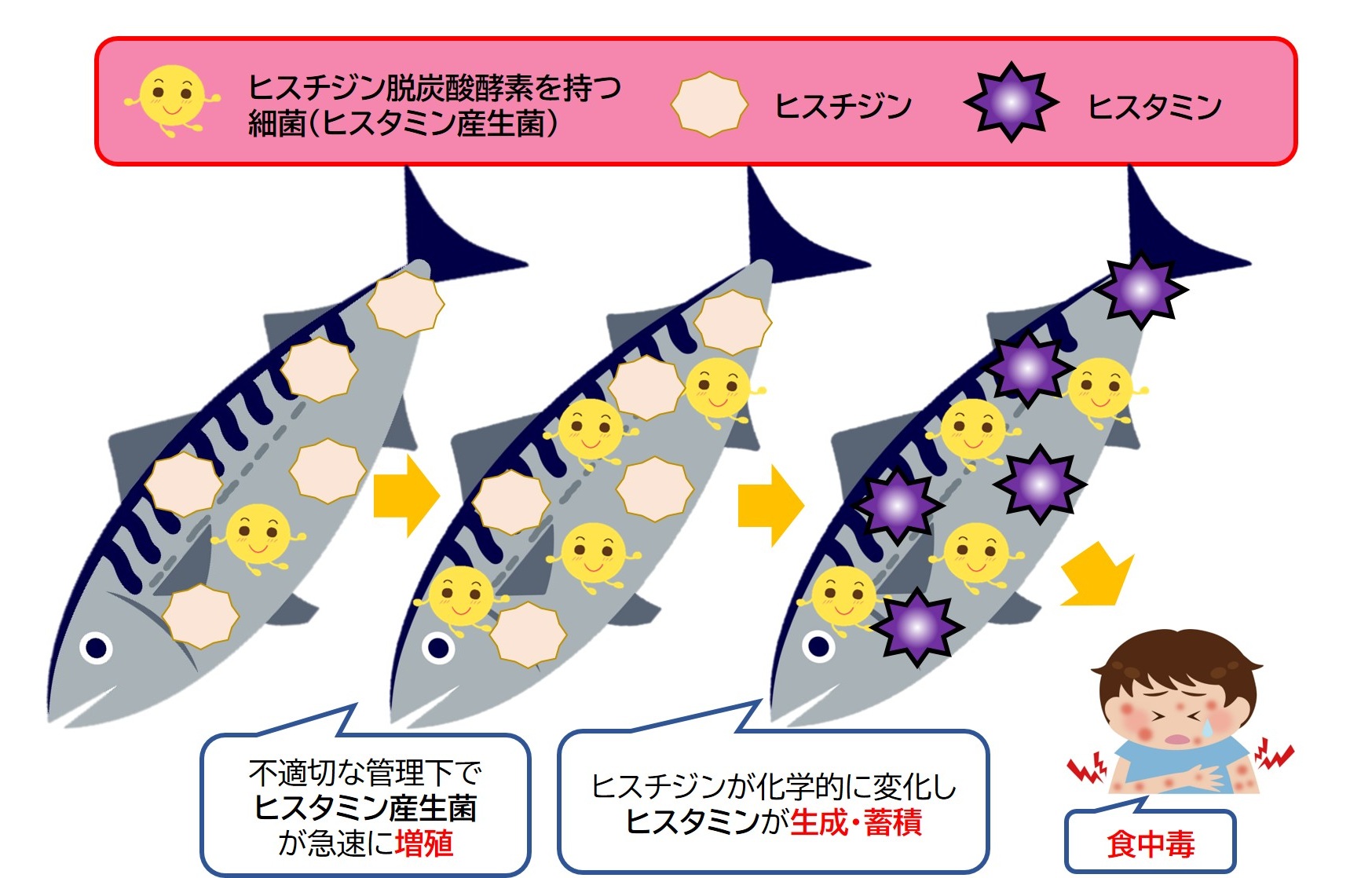

2.ノロウイルスの4つの感染経路

ノロウイルスの感染経路には4つあります。

「経路①:食品→人」

ノロウイルスは人の腸内で増殖し、糞便・嘔吐物に排出されます。下水から河川、最終的に海まで流れ、汚染された二枚貝などを生食、又は加熱不足によってノロウイルスを摂取する経路です。

「経路②:人→食品→人」

糞便・嘔吐物から症状のある感染者、又は症状の見られない感染者が、手洗いなどの衛生対策が不十分な状態で調理を実施し、食品を汚染させます。その後、汚染された食品を介してノロウイルスを摂取してしまう経路です。

「経路③:人→人(空気感染)」

トイレ内などで感染者の糞便、嘔吐物が周囲に飛び散り、ウイルスが浮遊し、二次利用者にノロウイルスが取り込まれる経路です。

「経路④:人→人(接触感染)」

感染者の糞便、嘔吐物を処理した後に手洗いなどの衛生対策が不十分な状態だと、ドアの取っ手などの共有部にウイルスが付着します。その部分を触ることでウイルスが手に付着し、二次利用者にノロウイルスが取り込まれる経路です。

図1.ノロウイルスの4つの感染経路

3.「顕性感染」と「不顕性感染」

一般的に、ウイルスを体内に取り込んで症状が発生することを「顕性感染」、ウイルスを取り込んでも特に自覚症状がでないことを「不顕性感染」といいます。不顕性感染者は日常生活の中で、自分が不顕性感染者と無自覚のままウイルスを排出するため、手洗いが不十分な状態でドアノブに触れたり調理に従事することで、食中毒や感染拡大を引き起こす可能性があります。

調理従事者の中の不顕性感染者の割合は、おおよそ5.5%との報告があります¹⁾。このように不顕性感染者は感染したにも関わらず、特に症状が出ないまま無自覚のうちにウイルスを排出しています。

4.スクリーニング検査の重要性

検査には2パターンあります。

「有症状者の復帰判断のための検査」

復帰時期の判断材料としての検査です。嘔吐・下痢等の症状が治まり体調が回復してきても、ウイルスを保有している可能性は十分にあります。症状が回復したからといってすぐに職場復帰せずに何度か検査を行い、結果を確認してからの復帰をお勧めします。

「スクリーニング検査」

工場や飲食店等で働く食品取扱従事者全員を対象とした検査です。一見元気そうに見えていても検査をしてみたら不顕性感染者が潜んでいるかもしれません。

厚生労働省が定めた大量調理施設衛生管理マニュアルでは、「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること」と記載されています。

調理従事者による食中毒事故のリスクに備え、従業員全員の定期的な検査をされてみてはいかがでしょうか。

5.BMLフード・サイエンス ノロウイルス検査の特徴

拭き取り検査について

環境の汚染状況の確認や嘔吐物等の処理後のウイルスの残存を確認するための検査です。該当箇所を適宜拭き取ってご提出いただき、普段の清掃・消毒は正しいか確認いただけます。嘔吐があった箇所を清掃・消毒後に拭き取り、検査することで嘔吐物の処理が正しくできているか確認できます。

高精度の検査 リアルタイムRT-PCR検査

PCR法はイムノクロマト法と比較すると、高価で測定に時間はかかるものの、精度面では高い信頼性があります。対してイムノクロマト法は検査精度が劣るため、わずかな陽性を見逃す恐れがあります。検査法の比較で言えばコロナ検査を思い浮かべると解釈しやすいのではないでしょうか。

当社の検査法は、リアルタイムPCR法とRT-PCR法の両方を使用し、定量的な遺伝子発現の解析が可能なリアルタイムRT-PCR法を採用しています。大量調理施設衛生管理マニュアルに記載の「便1g当たり10⁵オーダーのノロウイルスを検出できる」検査方法となっておりますので安心して検査いただけます。

表1.PCR法とイムノクロマト法の比較

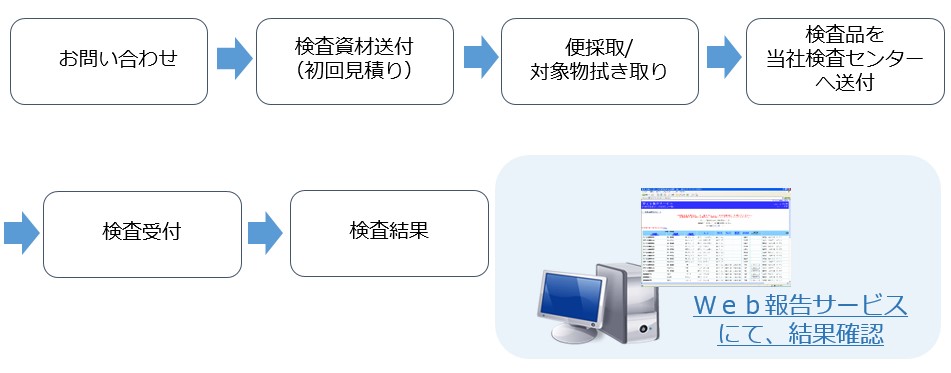

ノロウイルスに関する検査の流れや提出方法はこちらから

原則、当日受付(午前中到着に限る)、当日中に報告が可能です。検査は365日稼働しております。

検査結果につきましてはWEB報告サービスにてWEB上でご確認いただけます。

札幌、埼玉、福岡にて検査を受託しており、全国をカバーしております。

図2.お問い合わせから検査結果まで

詳細につきましてはこちらをご確認ください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:ノロウイルス!環境中や体内のウイルス残存確認ってできるの?

ノロウイルスによる食中毒の感染経路や消毒方法等に加えて、ウイルスが残存していないか確認する方法として『ノロウイルス拭取り検査』『ノロウイルス検便検査』を紹介します。

参考文献

1)「食品衛生研究 Vol60, Nov 11(2010)」

こちらのコラムは 検査本部 腸内細菌グループ が担当いたしました。

検査本部では全国4か所の検査拠点にて腸内細菌検査、食品微生物検査、食品理化学検査サービスの提供を行っています。国内最大級の検体処理数の腸内細菌検査をはじめ、お客さまのニーズに応じた迅速・正確な検査の実施により、お客さまに信頼され、選ばれるサービスの提供を行っています。

![[2026/3/13開催]細菌・ウイルスだけじゃない!食中毒の世界~化学性食中毒について~](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260313seminar.jpg)

![[2026/2/27開催]検便検査の必要性と陽性時の対応について](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260227seminar.jpg)