大量調理施設では、多種多様な食材を大量に調理するために、徹底した衛生管理が求められます。「大量調理施設衛生管理マニュアル」は、集団給食施設等における食中毒を予防するために、HACCPの概念に基づき調理過程における重要管理事項をまとめたものです。今回は「大量調理施設衛生管理マニュアル」について概要から管理におけるポイントまで解説します。

1.「大量調理施設衛生管理マニュアル」とは?

このマニュアルは大量の調理を行う施設(給食施設等)での食中毒を予防する為に、厚生労働省が定めた調理工程における重要管理事項を示したものです。現在では、給食施設だけでなく、仕出し弁当屋や食品製造業者、ホテルや飲食店でも広く取り入れられています。

また、同じように食中毒の予防を目的としたHACCPの考え方を取り入れた内容となっているので、今後HACCPの導入を検討されている会社や施設においても参考にして頂ける内容となっています。

2. 平成29年6月16日の改正内容

大量調理施設衛生管理マニュアルは平成9年3月に定められ、内容の改正が重ねられてきました。直近では平成29年6月16日に「食中毒の多くが一般衛生管理の実施の不備に原因がある」という理由からマニュアルの改訂が行われました。主な改定内容を下記にまとめました。

(1)原材料の下処理段階における管理

高齢者や若齢者及び抵抗力が弱い者を対象とした食事を提供する施設(病院、介護施設、小学校等)で、加熱せずに野菜及び果物を提供する場合には殺菌を行う事が定められました。(表皮を取り除く場合は除く)

(2) 調理従事者の衛生管理

調理従事者に対して以下のようなルールが定められました。

・調理従事者は毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛生管理者はその結果を記録する。

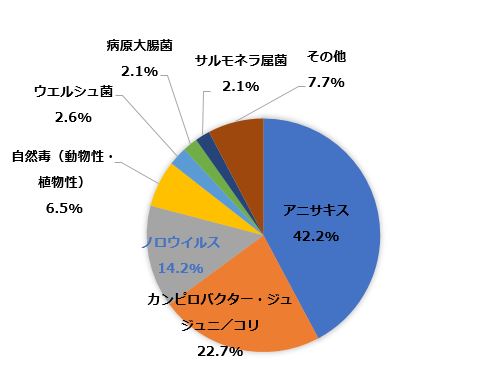

・調理従事者(臨時職員を含む)は10月~3月の期間、月に1回以上または必要に応じてノロウイルスの検便検査に努める。

・調理従事者等がノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した際には、検便検査を実施し、ノロウイルスを保有していない事が確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど、適切な措置をとる事が望ましい。

(3)衛生管理体制の確立

施設の衛生管理責任者に対して以下のようなルールが定められました。

・衛生管理者に対して、毎日の作業開始前に各調理従事者等の健康状態を確認させ、その結果を記録させる。

・調理従事者に対し、10月~3月の期間中は月1回以上または必要に応じてノロウイルスの検便検査を受けさせるよう努める。

・ノロウイルスの無症状病原体保有者である事が判明した調理従事者に対して、検便検査を実施し、ノロウイルスを保有していない事が確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせるなど、適切な措置をとる事が望ましい。

3.対象となる施設はどんな施設?大量調理施設とは?

大量調理施設衛生管理マニュアルには「本マニュアルは同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する調理施設に適用する。」と記載されています。複数のメニューを提供しているような一般的な飲食店は対象とされていません。

しかし、厚生労働省はこのマニュアルを遵守する事で食中毒が発生する危険性が大幅に低減する事から、中小規模調理施設等においてもこのマニュアルの趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るよう呼びかけています。

4.HACCPと大量調理施設衛生管理マニュアルの違い

(1)HACCPってどんなの?

HACCPは食中毒の発生を予防し、万が一、食中毒事故が発生してしまった際にも原因を特定し、対策を講じる事ができるようにする為の衛生管理システムの事です。

HACCPを取り入れ、衛生管理のシステムを運用する事で、食中毒の発生リスクを低減する事ができます。

(2) HACCPとどう違うの?

HACCPには衛生管理システムを作る為の方法は記載されていますが、具体的な管理方法や基準や条件等は記載されていません。そこで、実際の調理現場で運用するルールをHACCPの考え方に沿って厚生労働省が定めたマニュアルが「大量調理施設衛生管理マニュアル」となります。

つまり、このマニュアルに記載されている内容に沿った衛生管理を行えばHACCPによる食品安全マネジメントを行っている事になります。

5. 大量調理施設衛生管理マニュアルを運用するポイント

すでに説明したようにこのマニュアルはHACCPの考え方を基に作成されたマニュアルです。そのため、基本的な管理方法は「原材料の受け入れ・調理・喫食までの保管について、すべての工程において危害分析を行い、必要な管理を行う」というHACCPの基本的な考えに則って作成されており、このマニュアルの重要管理ポイントは下記のようになります。

①原材料の受入れ・下処理各段階における管理

②加熱調理品の加熱温度管理

③二次汚染の防止

④原材料及び調理済み食品の温度管理

⑤その他(施設設備の構造、調理従事者等の衛生管理など)

それでは、各項目の内容をまとめてみましょう。

① 原材料の受入れ・下処理各段階における管理

原材料については下記の情報を確認し、記録を保管する事が求められています。

・品名

・仕入れ元の情報(製造住所や生産者等)

・ロットが確認可能な情報(ロット番号や期限表示等)

・仕入れ年月日

・微生物及び理化学検査の結果

・製造加工従事者の健康状態の確認記録(未加熱で喫食する食品業者)

・納入時の品質、鮮度、品温

また、一度に納品する生鮮食品は1回で使い切る量を納品する事や野菜及び果物を未加熱で喫食する場合には殺菌を行う事も求められています。

② 加熱調理品の加熱温度管理

加熱温度管理についてこのマニュアルでは

「中心部が75℃以上で1分間以上(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で90秒間以上)又はこれと同等以上まで加熱されていることを確認するとともに、温度と時間の記録を行うこと。」

と規定されています。

中心温度の測定は一般的に食材の3点を測定して確認します。中心温度計を用いて3点の中心温度を測定し、75℃を超えていた場合は1分以上加熱を継続して記録します。

③ 二次汚染の防止

加熱や殺菌を行い、喫食可能な状態=清潔な状態になった食材が再び汚染されてしまう事を「二次汚染」と言います。しっかりと加熱調理を行い、記録しても加熱工程の後で食材を汚染させてしまうと食中毒が発生する危険性が高くなってしまいます。こうした二次汚染を防ぐためにこのマニュアルでは下記のようなルールが定められています。

・作業開始前や食材に直接触れる直前のタイミングで流水及び石鹸を用い、2回手洗いと消毒を実施する事が望ましい

・原材料は生肉類や野菜類といった食材の分類ごとに区分けして保管する

・下処理は汚染作業区域で実施する

・包丁、まな板などの器具は生肉用や加熱調理済み食品用といった区分ごとにそれぞれ用意し、混同しないようにする

・調理機器や調理器具は洗浄と殺菌を実施する

・木製器具は汚染が残存する可能性が高いので極力使用を控えることが望ましい

・食品及び調理器具及び容器は水はねによる汚染を防ぐため、床から60cm以上の高さで取り扱う事が望ましい

・調理終了後の食品は蓋などを用いて他からの二次汚染を受けないように保管する

また、使用水についても食品製造用水を使用し、貯水槽や井戸水を使用する際には遊離残留塩素が0.1mg/l以上である事を確認し、記録する事が求められています。

④ 原材料及び調理済み食品の温度管理

原材料は戸棚、冷凍又は冷蔵設備に適切な温度で保存し、室温及び冷凍又は冷蔵設備内温度を記録する事が求められています。

加熱調理後に冷却する場合には30分以内に中心温度20℃付近(又は60分以内に中心温度を10℃付近)まで下げ、冷却開始時刻と冷却終了時刻を記録する事が求められています。

調理済み食品の保管については調理終了後30分以内に提供できない場合は10℃以下または65℃以上で管理する必要があります。

⑤ その他(施設設備の構造、調理従事者等の衛生管理など)

上記①~④以外にこのマニュアルでは下処理などを行う汚染作業区域と調理後の食品を扱う非汚染作業区域を明確に区分けする事も求められています。明確に区分けする為には床の色を変えたり、区域の境界にテープを貼り識別する方法が有効です。

また、平成29年6月16日に改定された調理従事者の衛生管理として月1回以上の検便の実施や10月~3月の期間は月1回以上または必要に応じたノロウイルスの検便検査の実施を求められています。

当社ではノロウイルスの検便検査を取り扱っておりますので、まだ検便検査を実施されていない会社様に置かれましては、10月を迎える前に検便検査の実施を検討されてみてはいかがでしょうか。

6.おわりに

これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」の要点をご説明させていただきました。衛生管理体制を整え、運用していく上では本当に正しくマニュアルに則った管理が出来ているのか、より良い管理手法は無いのかといった事を定期的に確認し、管理体制をブラッシュアップしていく事が重要です。

当社では厨房施設を第三者目線で確認し、衛生管理体制のレベルアップをお手伝いしております。現在の衛生管理でお困りの方は、ぜひ当社までご相談ください。正しく衛生管理を実施し、より高い安全安心な食品の提供を目指しましょう。

関連コラム:現代において撲滅が困難な食中毒・感染症 ―ノロウイルスの特徴と食中毒対策―

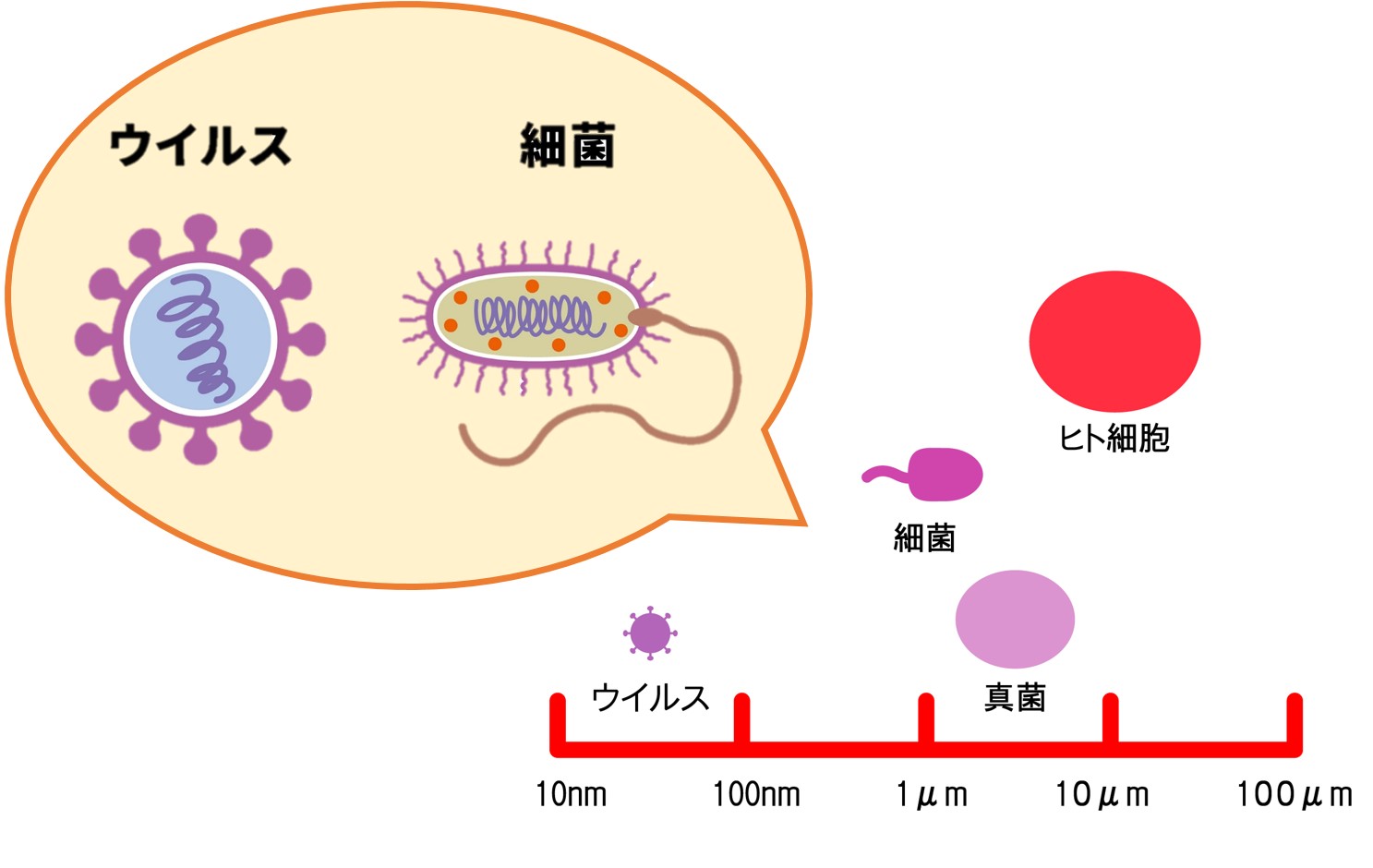

ノロウイルスによるヒトの感染性胃腸炎としては、ウイルス汚染の飲食物を摂取することによって発生する「食中毒」と、患者の便や吐物(トイレのドアノブ、蛇口等の環境汚染しているウイルス)によりヒト-ヒト感染する「感染症」があります。

こちらのコラムは第二コンサルティング本部 西日本グループ 松野 孝政が担当いたしました。