BMLフード・サイエンスは、「食に関わるすべての企業の衛生パートナー」を合言葉に、食品衛生関連の総合的なサービスを提供しています。検査、コンサルティング、認証取得支援、品質管理の仕組みづくりまで、食品衛生に関するあらゆる悩みや質問を多くのお客様よりご相談いただいています。本記事は月間HACCP2023年10月号へ寄稿しております。

月間HACCP発行元:株式会社鶏卵肉情報センター

今回は腸管出血性大腸菌にフォーカスをして、検査やコンサルティングのこれまでの実績をもとに、食品製造や調理現場における予防方法をお伝えします。

1.腸管出血性大腸菌とは

腸管出血性大腸菌

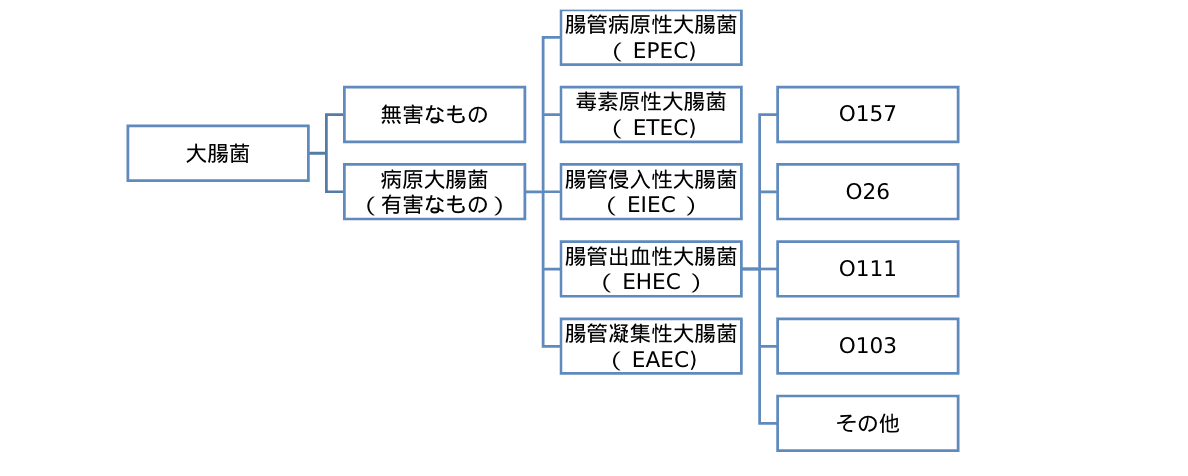

そもそも、腸管出血性大腸菌とは、ベロ毒素を産生する大腸菌を意味しています。 大腸菌はヒトから淡水魚に至る多くの動物の腸内にも存在しており、ほとんどのものはヒトにとって無害ですが、なかには有害なものがあり、有害なものを総称して病原大腸菌と呼びます。病原大腸菌のなかでも、その特徴や症状によりいくつか種類が分かれており、腸管出血性大腸菌は出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こすことが特徴です。

腸管出血性大腸菌の中には100種類を超える血清型が知られていますが、代表的なものはO157で、NIID国立感染症研究所IASR Vol.44,No5によると、2022年ではO157による感染は57.6%と最も多く、次いでO26(15.2%)、O103(5.4%)、O111(3.8%)と続いています。

腸管出血性大腸菌は赤痢菌と極めて近い種であり、腸管出血性大腸菌が作り出すベロ毒素は、赤痢菌が産生する志賀毒素と非常に似た性質を持ちます。この毒素はボツリヌス毒素や破傷風毒素と並んで最も強力な毒素と呼ばれ、体内に侵入すると大腸の細胞を傷害し、血管壁を破壊して出血を起こします。

腸管出血性大腸菌に罹患した場合、症状は腹痛に始まり、水様性の下痢、のちに血便に変わります。ときに嘔吐を伴う時がありますが、発熱はほとんど見られません。一般的に症状は数日後には軽快し、大部分の患者は5~10日後に治癒しますが、これらの有症者のうち6~7%の人は発症より数日から2週間以内(多くは5~7日後)にHUSや脳症等の重症合併症を発症するといわれています。重症合併症を発症するのは乳幼児や高齢者に多く、HUS発症時の死亡率は10%に達します。死亡に至らなかった場合も腎機能や神経学的障害などの後遺症を残す可能性のある重篤な疾患となります。この重篤な疾患につながる可能性があることから、腸管出血性大腸菌は、食品を取り扱う上で特に注意が必要な食中毒菌となります。

気を付けるべき食材

腸管出血性大腸菌は、主に牛などの反芻動物の腸管内にいることが知られています。そのため最も代表的な原因食品は、ハンバーグやステーキ、牛レバー刺し、ローストビーフなどの牛肉製品となります。そのほか、サラダやキャベツ、メロン等の野菜・果実類、井戸水が国内で確認された原因食品です。これは圃場における未熟な堆肥の使用や野生動物のふん尿との接触、汚染された農業用水の利用や、これらの汚染物質の地下への浸透による混入、または収穫・採水後の加工・流通段階での汚染が考えられます。

2.食品製造・調理の現場における腸管出血性大腸菌の実態

食中毒発生状況

図①は厚生労働省による食中毒統計資料をもとに2013年から2022年までの年次での腸管出血性大腸菌食中毒の事件数、患者数の推移です。統計が開始された1998年から2018年までは年々微増傾向にあり、2018年には統計開始以来最高の32件が記録されています。しかし、2019年からは減少傾向に転じており、これには新型コロナウイルス蔓延に伴う外食控えや、手洗いの徹底による影響が考えられます。2023年5月からは新型コロナ感染症も2類相当から5類感染症へ引き下げが行われ、人流の回復と衛生意識の低下につながっており、腸管出血性大腸菌食中毒の発生件数は再び増加することが懸念されます。

【図①】腸管出血性大腸菌年次推移

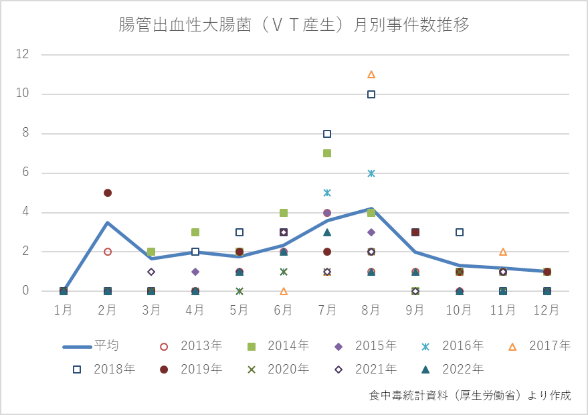

図②は2013年から2022年の事件数を月別に集計したものとなります。この図が示す通り腸管出血性大腸菌感染症の多くは、夏場に発生しています。夏場は菌の増殖に適した気温であることや、喫食者の体力の低下が重なることで発症率が上がるものと考えられますが、夏場以外の季節でも多くの事件が発生している年があるため、特に夏場は注意が必要ですが、どの季節でも発生するものと考え、他の時期でも警戒することが必要です。

【図②】腸管出血性大腸菌 月別事件数推移

弊社検便検査での陽性率推移

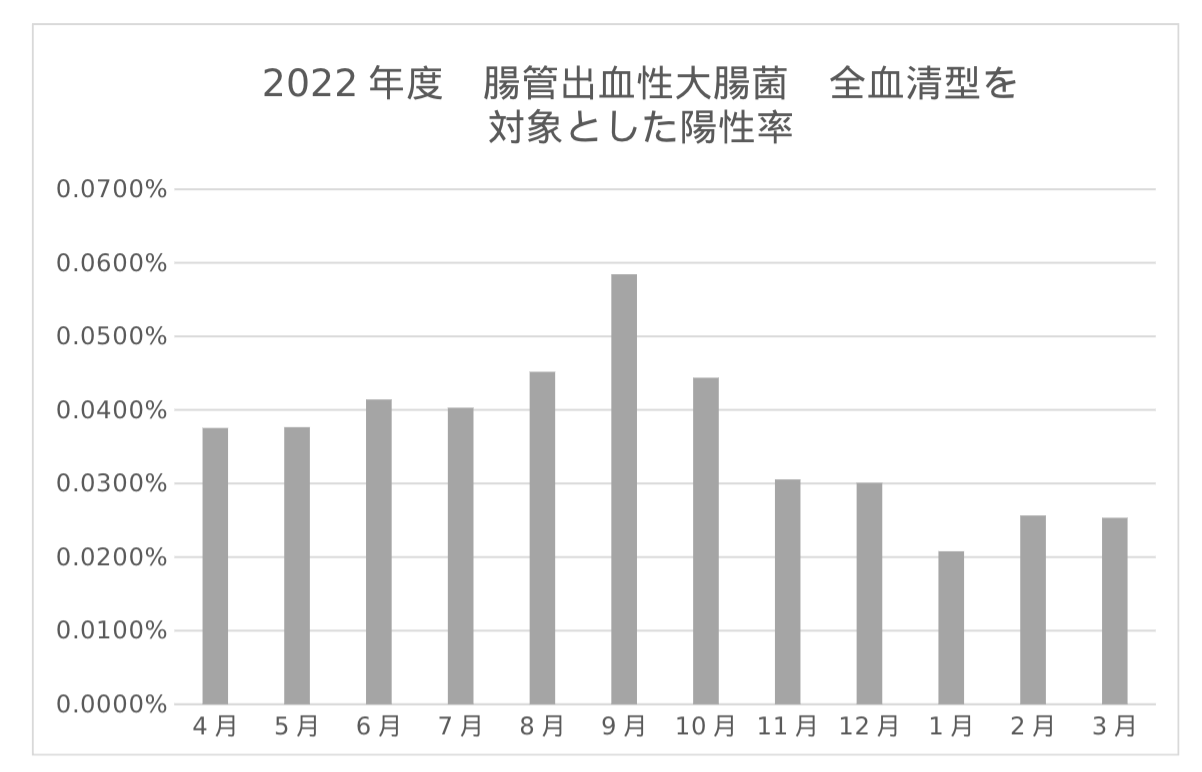

弊社では全国の飲食店従業員や給食施設、食品工場など食品関連従事者を対象とした検便検査を受託・検査しています。2022年度に弊社で実施した検便検査の内、腸管出血性大腸菌の陽性率を図③に示しました。当該年度では1月に陽性率が最も低く、9月に最も高い結果となりましたが、1年を通して腸管出血性大腸菌の保菌者が確認されました。

【図②】に示した月別事件数では7月や8月に多く、その他の月は少ないことから、気温上昇等により菌の増殖しやすい夏場に増加傾向にあるという共通点が確認されました。

【図③】弊社検便検査における月別の腸管出血性大腸菌の陽性率

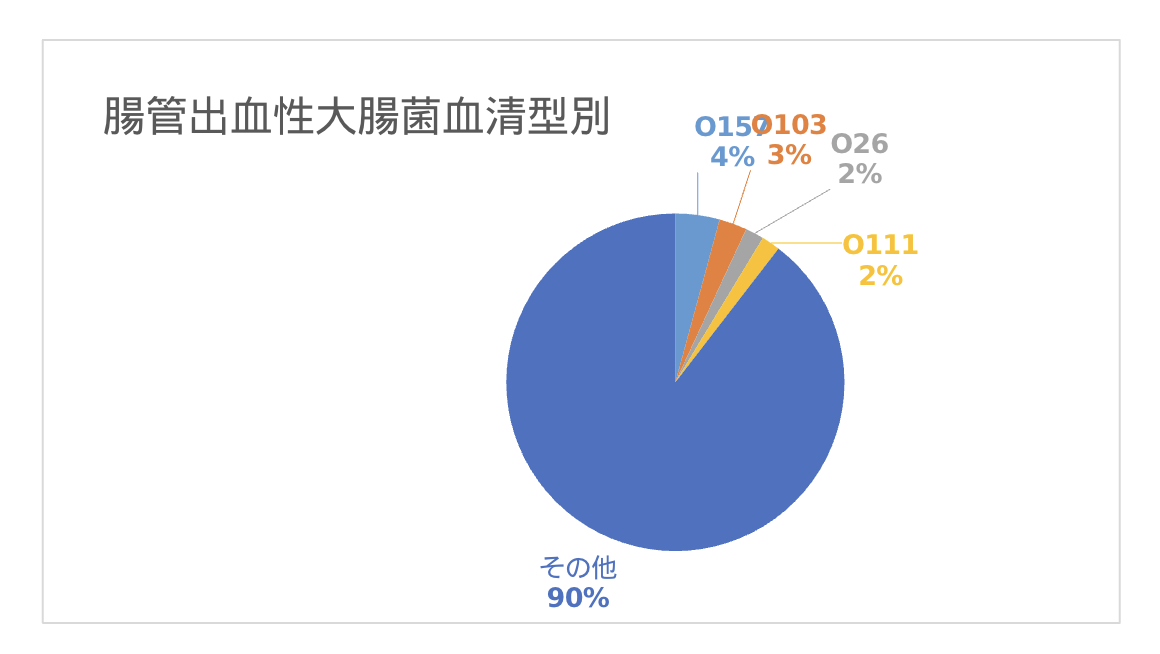

次に、弊社の検便検査で分離された腸管出血性大腸菌を血清型別に見ると、O157は4%、O103で3%、O26、O111はそれぞれ2%と主要血清型は全体の11%程度に留まりました。前述の国立感染症研究所の調査では腸管出血性大腸菌感染者のうちO157の感染が57.6%という結果であり、大きく異なる形となりました。この違いについて、国立感染症研究所は有症者を含めた調査であるのに対し、弊社での検査は主に健常者を対象としていることから、感染した場合に感染者を発症させる血清型の多くはO157であることが推察されます。一方で、無症状での腸管出血性大腸菌感染が潜在的にあることが推測できます。健常者に感染しても発症に至らない腸管出血性大腸菌であっても、抵抗力の弱い幼児や高齢者が感染した場合には重篤な症状を引き起こす可能性があり、O157以外の血清型にも厳重な警戒が必要です。

上記の内容を踏まえると、食品関連従事者を対象とした検便検査では、O157以外にも多くの腸管出血性大腸菌の不顕性感染が想定されるため、腸管出血性大腸菌の全血清型を対象とした検便検査を実施することが望ましいと考えられます。しかし一方では、国立感染症研究所の調査結果を踏まえ、食中毒事例で多く検出されるO157のみ、またはO157に加えてO26、O111などの主要血清型のみを対象とした検便検査にも食中毒事故防止に一定の効果が見込めるものと推測されます。検査の目的や予算に応じて、自社の扱う製品や業態に合った検査方法を選択する必要があります。

【図④】弊社検便検査で分離された腸管出血性大腸菌の血清型別

関連コラム:検便の陽性率上昇が示す食中毒発生の兆候

食中毒を予防する為に重要な事のひとつとして、食品取扱従事者の健康管理があり、健康管理の手法の一つとして検便検査があります。 検便検査では健康保菌者とよばれる、自分自身には自覚症状がないにも関わらず、食中毒菌を排出している方を見つけることができます。

3.腸管出血性大腸菌のコントロール

つけない・ふやさない・やっつける

腸管出血性大腸菌の制御のポイントは、他の食中毒菌の制御と同様に、「つけない・ふやさない・やっつける」の3つの実践が基本となります。以下ではこれらについての解説、および生の牛肉を提供する場合の注意事項などを解説します。

つけない

腸管出血性大腸菌による食中毒は、わずか50個程度の菌量でも発症するといわれているため、腸管出血性大腸菌を食品に「つけない」ことは特に重要な対策です。

原因食品となり得る生の牛肉や野菜には特に注意して、これらの食材から他の食材が汚染されることを防ぐ必要があります。具体的にはタッパー等の容器で保管すること、保管庫内での隣接や上下保管を避けること、取り扱いをする包丁やまな板などの調理器具を使い分けることなどが有効です。

もちろん、焼肉店での提供の場合もお客様に対して同様の対策を行うよう注意喚起することは必要で、生肉用のトングと焼きあがった肉用のトングを分けて使うよう促したり、生肉とRTE食品を離して保管・提供したりすることが必要です。筆者は以前、焼肉店にてランチメニューとして、米飯とサラダ、生肉を同じトレーに載せて提供している店舗を見たことがありますが、大変危険な提供方法になりますので真似しないでください。

また、従業員を介した汚染にも注意が必要です。従業員が腸管出血性大腸菌に感染している状態で調理に従事することが無いよう、毎朝出勤時には体調確認を行い、下痢症状が確認された場合は飲食物に直接触れる業務に就かせないようにしてください。調理中の交差汚染を防止するため、手洗いや手袋交換の徹底、生肉を取り扱う仕込み作業とそれ以外の作業の時間帯やセクションを分けるなどの対策を行ってください。

さらに、イエバエから腸管出血性大腸菌が検出された例もあるため、害虫が食品間を飛来することによる媒介にも対策が必要です。まず工場周辺の生垣や植栽などの環境を整備し、害虫の発生源とならないようにしてください。工場内では窓や扉の開閉を減らし、網戸や防虫のれんの設置、壁の穴の補修などで侵入を予防してください。施設内は整理・整頓・清掃を徹底し、廃棄物を速やかに捨て、施設内部で害虫が発生する機会を減らしてください。

ふやさない

腸管出血性大腸菌は生育温度の限界は7℃であることが知られています。このため、腸管出血性大腸菌による汚染が心配される食材(特に生の牛肉)はチルド庫へ保管し、保管中の増殖を防いでください。また、冷凍牛肉を解凍する場合も、増殖可能な温度帯で長時間滞留することが無いよう、チルド庫内での解凍や流水解凍、解凍機の使用をすることで増殖を防いでください。

やっつける(殺菌)

腸管出血性大腸菌は75℃で1分間以上の加熱により死滅します。この他、次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水や消毒用アルコールも有効に作用します。

このため加熱調理を行う食品では、食品の中心部まで75℃1分間以上の加熱を加えることで殺菌が可能です。加熱の確認には中心温度計を用いた確認のほか、食材によっては表面の焼き色の確認や、竹串を刺したときの肉汁の色などで加熱が十分に完了したかどうかを見分けることが可能です。

サラダなど加熱調理を行わない食品の場合、食品の表面をよく洗ったうえで殺菌剤を使うことが有効です。なお、野菜の殺菌には湯がき(100℃の湯で5秒間程度)をすることも有効であるとされていますので、調理工程上可能な場合には採用することが望まれます。

生食用食肉(牛肉)を提供する場合の注意点

ユッケやタルタルステーキ、牛刺しや牛タタキなど、生食として供される牛肉は、「生食用食肉(牛肉)の規格基準」に従う必要があります。この規格基準では、腸内細菌科菌群が陰性であることや、専用の設備や器具での加工・調理、肉塊の表面から深さ1cm以上の加熱殺菌、これらの加工・調理は必要な知識を持った者が行うことなどが定められています。なお、肉塊の加工においては、テンダライズ処理やタンブリング処理、 調味液に漬け込む処理等は腸管出血性大腸菌が肉塊内部へ浸潤することから禁止されています。

生食用牛肉を販売する場合には、生食用であることや、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあること、子供や高齢者などの抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべきであることなどを商品へ表示する必要があります。これは容器包装に入れられていない牛肉であっても同様で、店舗(飲食店等)の見やすい場所に表示する必要があります。

検便検査の実施

腸管出血性大腸菌にも不顕性感染者と呼ばれる、食中毒菌を保菌しているのに症状が出ない人が一定数います。このような方は自身に症状が無いため、自覚せず調理に従事し続けてしまうため、感染源となる可能性が高くなります。その結果として食中毒事故が発生してから自身が感染源であることに気づき、自分を責めてしまう方も中にはいらっしゃいます。食中毒の予防はもちろんのこと、従業員の心を守る為にも食中毒が発生する前に不顕性感染者を発見しておくことが必要です。

不顕性感染者を発見するために有効な手段として検便検査があります。検便検査では、感染症法に記載されている菌種に基づいて、次の3つのタイプから事業者が必要なものを選んで検査されていることが一般的です。

・赤痢菌・サルモネラ・O157

・赤痢菌・サルモネラ・O157・O111・O26

・赤痢菌・サルモネラ・腸管出血性大腸菌(ベロ毒素を産生またはその遺伝子を保有する大腸菌)

検査頻度に関して参考となる情報としては、大量調理施設衛生管理マニュアルで月に1回以上の実施を行うように記載されています。実際には検査による食中毒の予防効果と費用を比較して事業者毎に決められており、事業者毎の考え方に基づいてさまざまな頻度で検査が行われています。

食中毒発生への備え

食中毒が発生した場合、保健所による原因調査が行われます。調査への対応に備えて、検食の保存をしておくことをお勧めします。大量調理施設衛生管理マニュアルでは「原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-20℃以下で2週間以上保存すること。なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存すること。」とされていますので、こちらを参考にしてください。

また、提供・製造した食品で食中毒が発生した場合には、原因を追究するため原材料を遡って確認したり、他の提供・製造品に影響が無いかを確認したりする必要がでてきます。そのため、調理・製造記録をもとにしたトレーサビリティの仕組みが作られていることや、記録や伝票の保管管理ができていることを確認しておくこと、有事の際に円滑に原因や影響を確認できるか事前にテストを行っておくことをお勧めします。

関連コラム:食品取扱従事者の検便検査は義務?~必要な理由と検査の流れを解説〜

食中毒や食に関わる事故等、食の安全・安心に関する世間の関心の高まりに伴い、安全・安心を確保するための施策も多様化しています。 そうした施策の一つとして、食品を取り扱う方の健康管理の手段として定期的な検便検査があります。 ここでは検便検査の必要性や、検査の流れ等、検便の概要が分かる解説を行います。

4.おわりに

今回は腸管出血性大腸菌について、食中毒に感染すると重篤な症状につながる可能性があり、かつ少量の菌量で感染するという特徴から、基本的な食中毒の予防手段である「つけない・ふやさない・やっつける」の徹底や検便検査や食中毒発生への備えの大切さをお伝えしました。

食品製造や調理現場において、食中毒を発生させないために大切なことは、調理を担当する従業員すべてが、このような食中毒の怖さやその特徴、自分たちが行うべき対策を正しく理解することにあります。必要な対策を講じていなければいつかは食中毒事故が発生してしまい、必要でない対策まで実施することになってしまうと調理効率が落ちてしまいます。マネジメントにおいては自社にとって何を心配し、対策すべきかを知り、それをマニュアルとして従業員に分かりやすく伝え、徹底させることが必要です。

弊社では飲食店やホテル、百貨店、メーカー等様々な業種における食品衛生コンサルティングを行っています。もし自分達の行っている調理・製造ではどのような衛生対策が必要か分からない、マニュアル作成にサポートが必要など、コンサルティングの必要性を考えている場合には、ぜひ弊社をご活用ください。

BMLフード・サイエンスのサービスはこちら

BMLフード・サイエンスは食品・商品を取り扱う事業者様にを対象に検査、品質管理の仕組みづくり、認証取得支援などの総合的なサービスを提供しています。

![[2026/4/24開催]教育を現場の行動に繋げる工夫~教育コンテンツ作成者から“伝わる”教育方法をご紹介~ (録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260424seminar1.jpg)

![[2026/4/17開催]手洗いシンクの必要性と重要性(録画配信)](https://www.bfss.co.jp/dcms_media/image/20260417seminar.jpg)