当社では、食品微生物検査、腸内細菌検査、理化学検査といった検査の受託を行っています。

検査法は、検査内容によって操作方法や注意するポイントが異なりますので、

本コラムでは食品微生物検査に焦点を当てて、検査をする時の基本操作について詳述します。

1.微生物検査の基本的な考え

一般的に食品微生物検査を行う目的は、「食品中にどのぐらいの微生物がいるのか」、「食品を保存している間に、微生物がどのぐらい増殖したのか」などが挙げられます。では、想定されるよりも多くの菌数が検出されてしまった場合、どのような可能性が考えられるでしょうか。

この場合、保管中に微生物が増えてしまったことなどが考えられますが、状況次第では人や環境由来の微生物が検査中に混入(コンタミネーション)してしまったことを疑うケースもあるでしょう。コンタミネーションした微生物と食品由来の微生物を切り分けて検査を行うことができればよいのですが、残念ながらそのような方法はありません。

コンタミネーションを起こしてしまうと、検査結果は全く信頼がないものになってしまいます。場合によっては、コンタミネーションに気が付かずに誤った結果の解釈をしてしまうかもしれません。そのような影響を回避するために、食品微生物検査では、コンタミネーションを防止するための操作や環境づくりが非常に重要となります。

コンタミネーションを可能な限り排除するために、いくつかの管理方法がありますが、代表的な取り組みとして、(1)検査員の衛生管理、(2)使用する器具・資材・試薬の滅菌、(3)衛生的な試験環境づくりの3つについて紹介します。

2.コンタミ防止の3つの対策

(1)検査員の衛生管理

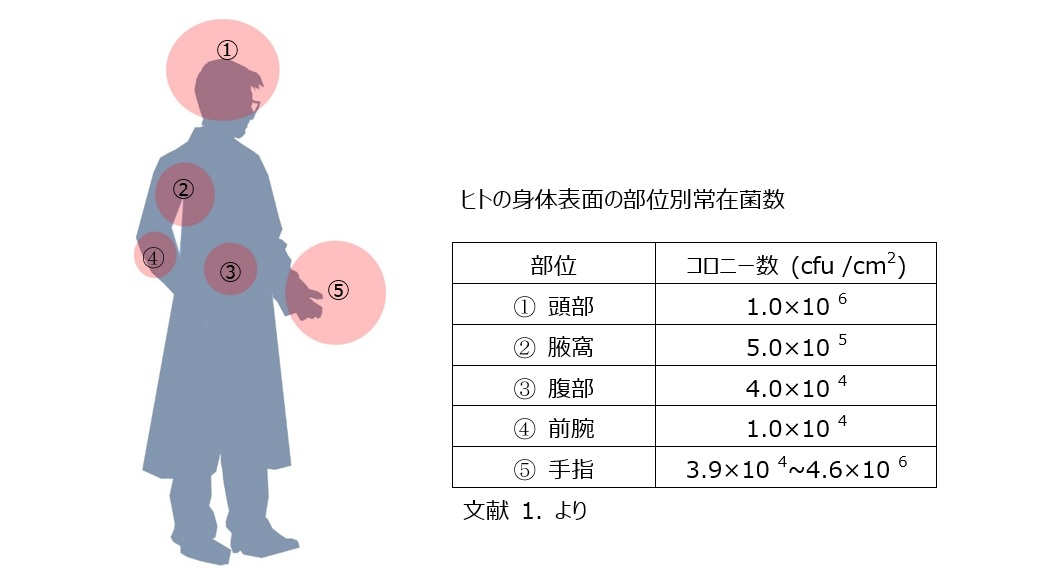

ヒトの身体には常在菌が存在しており、検査対象物に近接する手指は、身体の中でも比較的菌数が多いと考えられています。1) そのため、検査員は作業前に適切な手洗いをすることが大切になります。また、作業中においても一定の頻度で手洗いをすることをお勧めします。

ほかにも、検査員に付着している微生物が検査中のサンプルや環境中に拡散されることを防止するために、白衣、靴、手袋、ゴーグル、ヘアキャップなど、検査内容に応じて適切な更衣を行う必要があります。

たとえば、髪の長い検査員は、髪の毛に付着した微生物2)を環境中に拡散させないために、髪を後ろで結ぶ等の取り組みが大切になるでしょう。また、白衣等の更衣着は、一度着用すると微生物が付着するため3)、予め交換頻度を設定して適切な頻度で更衣着を交換することも大切になります。

(2)器具・資材・試薬の滅菌

微生物検査に用いる器具や資材には、ガラス製、プラスチック製、金属製など様々な材質のものがあります。器具や資材を検査に使用する際、微生物が生存していると検査結果に影響を及ぼすことから、検査前に材質や目的に応じて必ず適切な滅菌を行ってから使用する必要があります。

一般的に試験管、ピペットなどのガラス器具類、白金耳、白金線、ピンセット、ハサミ、コンラージ棒などの金属類については、乾熱滅菌(180℃1時間など)を行います。また、シャーレ、スポイト、チップなどのディスポーザブルの資材類は、放射線滅菌されたものが市販されています。

培地や希釈液などは、微生物の生育に影響を与えない条件を考慮して、多くの場合、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)による滅菌処理を行ってから使用します。滅菌を行う際、培地や試薬の種類によっては加熱によって本来の性能が発揮されなくなる恐れがあるため、取扱説明書などに準じて正しい取り扱いをしましょう。

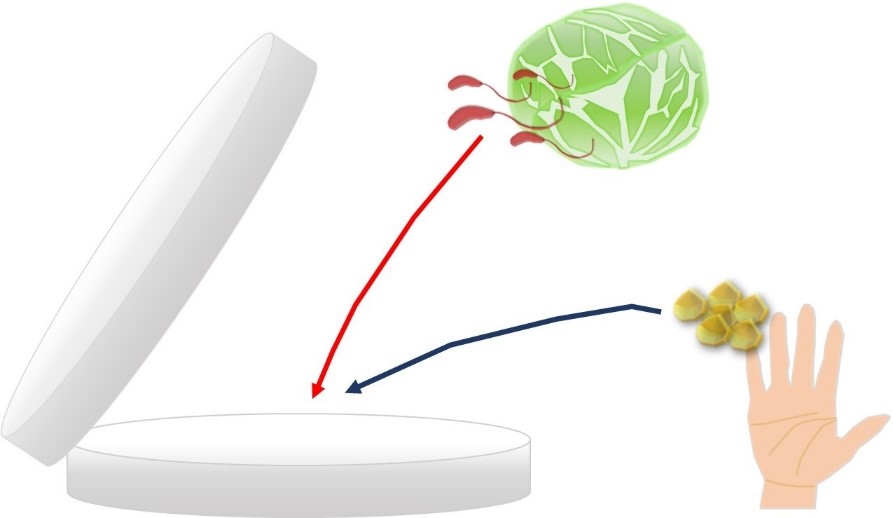

上記のような滅菌処理を施したとしても、滅菌後のものを手で直接触れたり、あるいは試験中に未滅菌のものに接触すると、微生物が付着する可能性があるため、そのような器具、資材、試薬については、使用を避けることが必要になります。

(3)衛生的な試験環境づくり

微生物は、自然環境のあらゆる場所に存在しており、食品微生物検査を行う検査室内、たとえば検査室の机や作業台などにも存在しています。流し台または排水溝などの水回りやエアコン吹出口等は細菌やカビが繁殖しやすく、菌の存在を前提に対応することが不可欠です。また、ヒトからの持ち込みも想定され、検査室の出入り口やドアノブに手指由来の菌が付着していることも考えられます。

検査室内で検出される菌種は、ラボの種別やサンプリングする箇所によって多種多様であることから4)、消毒薬の効果を考慮した選択が必要になります。例えば、一般的に芽胞形成菌やノロウイルス等の一部のウイルスはアルコールによる消毒効果が期待できないため、これらの菌やウイルスを取り扱うエリアは次亜塩素酸を使った消毒を行うことが必要になるでしょう。また、菌汚染が想定される箇所については、最低でも1日に1回の清拭を行い、試験環境を清潔な状態に保つようにする必要があります。

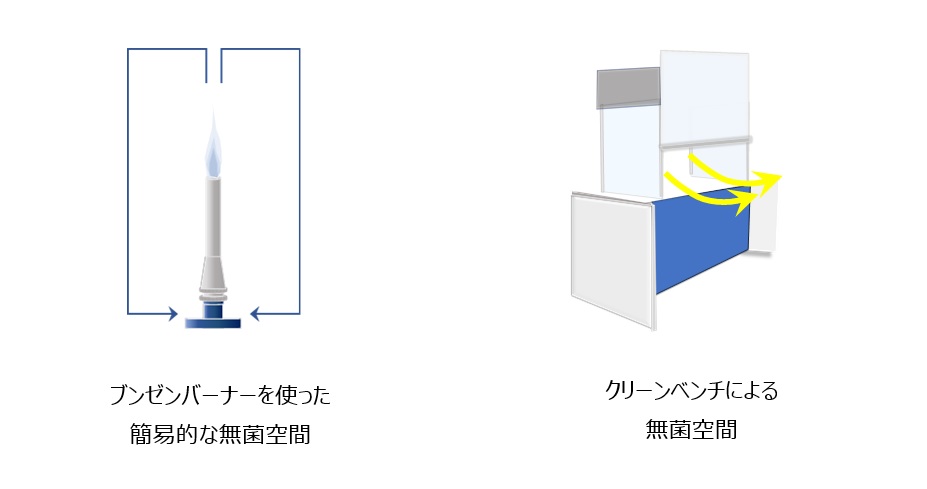

また、微生物検査では無菌操作を行うことが重要になります。無菌操作を行う方法はいくつかありますが、最も簡易的でポピュラーな方法として、ガスバーナーを使う方法があります。5)ガスバーナーを使った無菌操作は、火炎で上昇気流を起こすことで 埃や微生物の落下を防ぐ方法です。窓やドアを閉めて隙間風を減らし、空気を乱す可能性のある突然の動きを防ぐことが大切です。また、場合によってはクリーンベンチや無菌室での操作を取り入れ、必要に応じて無菌性を高めて検体を取り扱うことも考慮する必要があるでしょう。ガスバーナーの使用は火やガスを取り扱うため、注意をしなければ大きな事故につながる可能性がありますので、正しい取り扱いの教育も忘れてはけません。

3.さいごに

微生物検査を行う上で必須の考えとなる、コンタミネーションを防止する点について詳述しました。本コラムで取り上げた内容は必要最低限の取り組みですので、検査室の規模や取り扱う内容に応じて、各検査室で取り組む内容に工夫を施す必要があります。

また、当社では微生物検査技術コンサルティングを行っております。自分たちの検査手技に不安がある、検査データが安定しないといったお悩みはありませんか?当社技術指導コンサルタントがお客様の検査室に訪問し、技術指導を行い、検査業務の内製化やスキルアップをサポートします。

詳しくは、微生物検査技術コンサルティングのページをご覧ください。

BMLフード・サイエンスは、食品の微生物・理化学検査をはじめ、商品の品質検査、飲食店の厨房衛生点検、食品工場監査、衛生管理・品質管理の仕組みづくり、食品安全認証の取得支援まで、ワンストップでサービスを提供できる総合コンサルティング企業です。 長年培ってきた高度な検査技術とノウハウをもとに、質の高い各種検査とコンサルティング事業体制を構築しており、全国を網羅したネットワークにより、スピーディなサービスを提供します。

詳しくは、「コンサルティングサービス」のページをご覧ください。

関連コラム:微生物検査の精度管理ってなに?サーベイの必要性と流れ

微生物の検査で得られた結果に対して、この結果は確かだろうか?検査時に何か失敗した影響があるのではないだろうか?と思われたことはありませんか? 本コラムでは、微生物検査の精度管理とサーベイの必要性と流れについて御紹介します。

関連コラム:【食品の検査】何をすればいいの?

飲食店や食品メーカーなど、食品を扱う事業を運営していると、衛生管理の手段のひとつとして、食品の検査(微生物検査)を実施することがあります。では、どのような場面で検査が求められ、どのように検査が行われているのでしょうか?今回は、代表的な検査が必要となる場面と、その対応についてご紹介します。

参考文献

1)WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care. 5 Normal bacterial flora on hands2)Grice, E. A.; Segre, J. A. The skin microbiome. Nat Rev Microbiol. 2011, 9(4), 244–253

3)環境感染誌 34 no. 4, 2019. 大量調理の前後における白衣の汚染に関する調査―栄養士・管理栄養士養成課程における白衣の衛生教育に関する考察.

4)Medicine in Microecology Volume 5, September 2020, 100021. Bacterial contamination screening and interpretation for biological laboratory environments

5)Aseptic technique. Current Protocols in Microbiology, 56, e98

こちらのコラムは 検査本部 が担当いたしました。